- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

葉銀鑾 女 1916年生

在她34歲那年,全國解放了。因為她家有三百多畝土地,每年可收一百多擔租,還雇了兩個長工,於是被劃為地主“成分”,從此挨批斗成了家常便飯,到“文革”結束后,她的處境有了根本性改變,今年她100歲,四代同堂,孫子、曾孫有二十幾個,都上了大學,進了政府機關和部隊,還有兩個到國外留學。

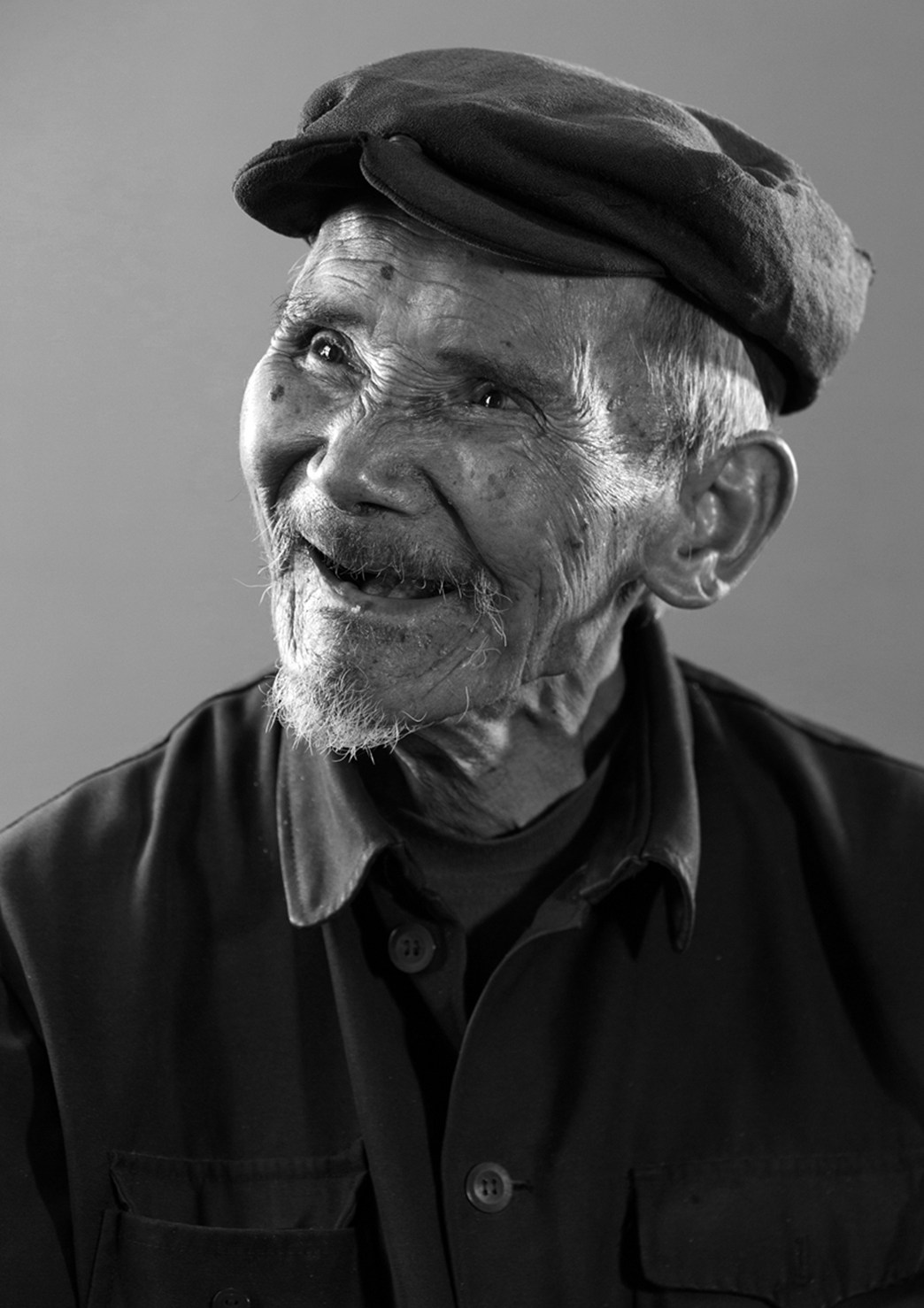

朱光郁 男 1930年生

年輕時演過戲,是戲班子裡的掌鼓。耋耄之年,靠享受低保待遇和撿些廢品維持生活,但依然痴迷戲曲,不管是坐著,站著,走著,總是打著節拍,哼著小調,陶醉其中。村裡發動向災區捐款捐物,他每次都慷慨解囊,還用戲文裡的故事告訴大家,發善心做善事日后定會多福多壽。

鄭富娣 女 1916年生

雖然年屆百歲,又裹著小腳,但是洗洗涮涮、縫縫補補都做得利索。前些年蓋了新房,告別了那冬天透風,春夏漏雨的居住困境,老人心裡特別高興,有客人來,她就會泡一杯熱乎乎的冰糖茶端到你面前。這是住在深山裡的山哈待人的風俗,又是她對當今生活的熱愛和感恩之情。

羅仙福 男 1929年生

他有痛風病,走路離不開拐杖,但生性樂觀,病魔奪不走他的幽默與詼諧。那天拍照,他不僅柱著拐杖,還擺出各種姿勢,說這樣拍更有范。過了一段時間,他痛風病更嚴重了,躺在床上起不來。

陳志通 男 1933年生

大兒子早逝,老伴長期臥床,二兒子和孫子在外打工。平時很少回家。老人每年都會養幾隻母鴨,撿些蛋藏著,自己舍不得吃,春節兒子孫子回來了,殺了鴨子煮了蛋,好熱熱鬧鬧過個年。

蔡永員 男 1928年生

殺過豬,販過牛,走南闖北,經歷豐富,見的世面多,辦事老辣干練,再難的事都難不倒他。兩次婚姻都沒有生育,過繼了一個兒子,又不幸早逝。這些事使他很撓頭,但他仍然成天笑呵呵的,這既是無奈,也是豁達。

胡德音 女 1919年生

丈夫死於1951年,她拖著自己生育的5男2女,及抱養來的1男4女(最大的16歲,最小的1歲)艱難度日。現在和小兒子一家住在一所被廢棄的小學教室裡。

羅寶使 女 1913年生

生了9個孩子,因生活艱難,有二個孩子活活餓死,她隻好把老三、老四、老五送給人家,這樣才勉強保住其他孩子的性命,但這無奈之舉並沒有被離家的孩子們理解,在很長的時間裡不肯認母親。如今老人已是風燭殘年,這個骨肉相離的事一直是她心頭的痛,每回提起這件事,她不免黯然神傷。

賴自光 男 1939年生

輪到他拍照的時候,他趕緊把抽了一半的卷煙掐滅,放進口袋。也許是生活困頓和疾病折磨吧,拍照時,他一直佝僂著身子,緊鎖著眉頭,延續著他固有的表情,在一旁看熱鬧的小朋友說,他是一個不會笑的人。

林德勝 男 1935年生

二兒子和三兒子都患精神分裂症,醫院也去了,就是不見好,發作時,甚至揮刀砍人,說著,老人伸出二隻手,上面留有很深的疤痕。三年前還一把火把自家的房子燒了,現在一家人隻好寄居在親戚家裡,老人年紀大了,身體又不好,往后日子該怎麼過呀,老人一臉茫然。

劉正眉 女 1929年生

7歲當童養媳,婚后生了4個孩子,全夭折了,家人責怪她,旁人議論她。為了孩子不再夭折,第五個孩子一出生就送給了人家,卻去抱養了一個別人家的女孩,從此孩子無恙,大家都鬆了口氣。村裡人說她最喜歡的是睡覺,沒事就睡。或許這也是躲開冷眼與責罵的一種方法吧。