- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

楊石珠 女 1932年生

由於重男輕女的觀念,一出生,家人就把她放進馬桶,不留她存活的余地。可是三天過去了,她還沒死,命不該絕,隔壁鄰居見了不忍,就抱養她做童養媳。4歲那年,比她大13歲的男人參加了中國工農紅軍,從此杳無音訊,不久,公婆又相繼去世,生活更加艱難。1950年,她終於等到他安然無恙地回來了,他們立馬結婚,她18歲,他31歲。

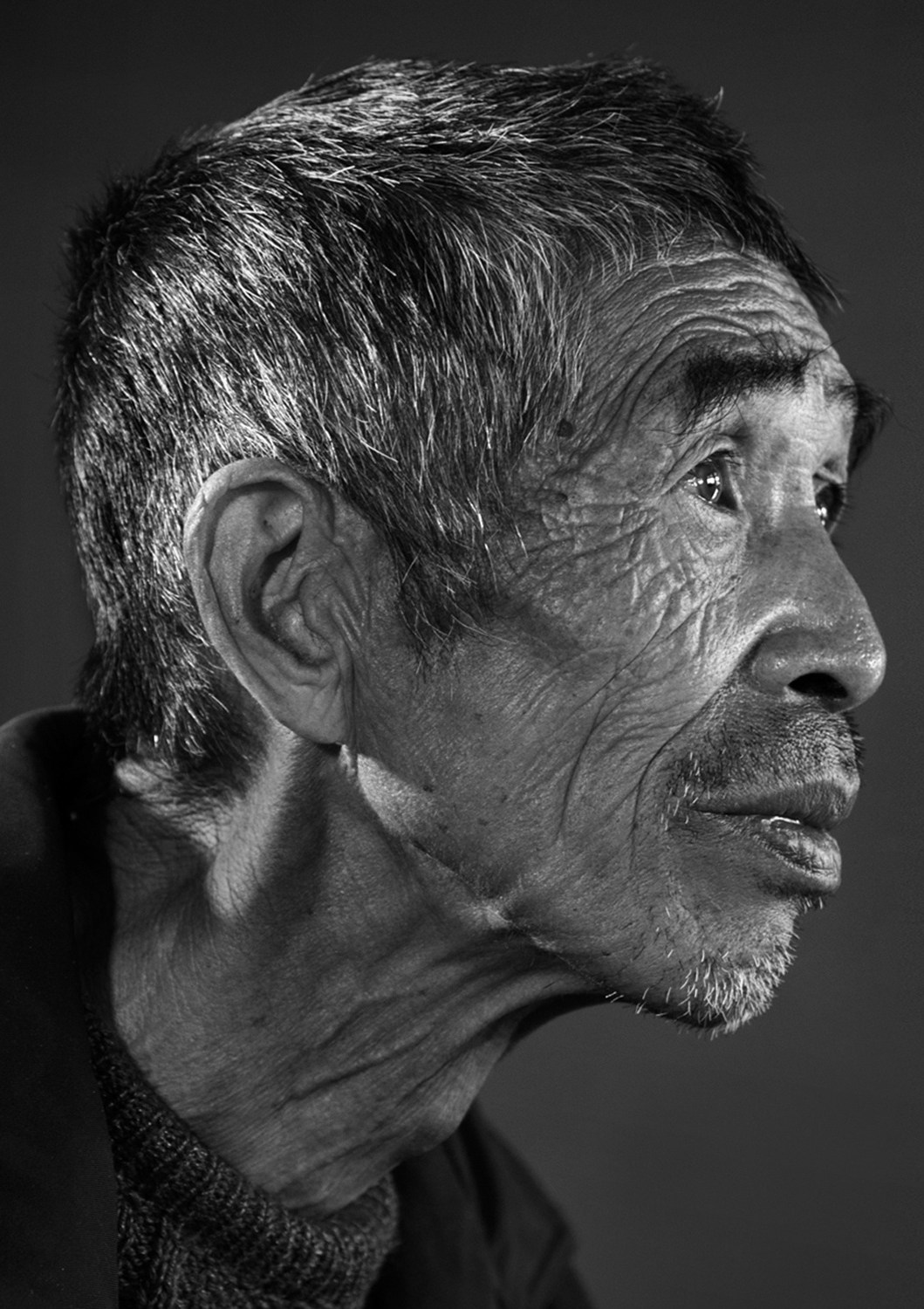

羅志灶 男 1943年生

過去家庭一直很困難,后來孩子大了,生活剛有起色,可是禍從天降,大兒子被電擊身亡,家裡失去了頂梁柱,生活又回到了貧困的狀態。他長時間沉浸在悲痛之中,患了抑郁症。扶貧單位請來了醫生給他開導,他從悲痛中走了出來,開始了脫貧的笫一步。

吳梅英 女 1941年生

她說,人有命,但我不認命。50歲那年,她丈夫去世,房屋毀於一場大火,孫子夭折,沒有了親人沒有了家,這一連串的打擊,並沒有讓她趴下,她灰頭土臉地站起來了,而且挺過來了。如今,兒子承包了採石場,一年淨利潤30多萬元,孫子也結婚生子了。

余成慶 男 1932年生

四兄弟中,老大96歲,老四83歲,他排行老二。我們去他家拍照時,他正好下地干活去了,好半天才把他找回來。看到他的體態和動作很特別,一問才知道是前一段上山干活摔斷了肩胛骨,醫生說要動大手術,否則會畸形,他打聽到手術要花好幾萬元,便放棄治療,說,“畸形就畸形,能干活就行。”

林維明 男 1933年生

爺爺是秀才,因樂善好施,官署送了“齒德堪推”的牌匾。最鼎盛時,二座大房子住著二百多人。到他父輩開始敗落,他童年隻能去看牛而不能上學。據說家裡有個裝秀才帽的精致盒子,家裡的女人不識貨,拿來裝谷糠喂雞鴨,前二年聽人說這東西蠻值錢的,才洗干淨了藏起來。

余葵花 女 1916年生

丈夫16歲參加革命,18歲娶了她,從此結為革命伴侶。丈夫在殘酷的斗爭中犧牲了,解放后她回到村裡當一個普通的農婦,每月領幾百元補貼。當地革命紀念館裡展覽著她的照片和事跡,但卻把她的名字寫錯了,拍完照離開時,她再三叮囑,跟館長說一聲,我的名字叫“葵花”不叫“其花”,要改過來。

上官克原 男 1927年

解放那年他24歲,正月十五解放,三月二十八土匪攻打佔領了他的村子。過去,鄉親們飽受土匪搶掠之苦,如今解放了,怎麼還能讓這些家伙卷土重來蹂躪百姓呢?作為民兵連長,他吃了稱砣鐵了心,拼了!他帶領全體民兵跟土匪惡戰一個月,終於在四月二十八把土匪打垮趕跑了。戰斗中犧牲了六個人,他是幸存者,說起這件事,他既沉重又自豪,他說,這也算是上戰場了。

雷成森 男 1927年生

1958年開始擔任村支部書記,一當就是27年。這期間,村裡建了一座石拱橋,建了一所小學,還為集體辦了一個碾米廠。他得到了鄉親們的信賴,他兒子又被推為支部書記,又干了二十年。二代人為村民服務47年,沒有為自己謀一丁點利益,看他那雙畸形的手,再看看他那空空蕩蕩的家,讓人心生敬意。

李啟鈺 男 1936年生

1960年當選生產隊長,那幾年正是全國鬧飢荒的時候,國家很困難,當隊長除了要搞好生產多打糧食,還要帶領鄉親們超額完成糧食任務,當時所在小隊30戶人家,要完成70擔公糧和200多擔統購糧任務,國家任務是鐵的,一定要完成,那麼,自已就隻能多吃雜糧了。

吳漢清 男 1929年生

1952年入黨,從生產隊長當到大隊支部書記,干了三十多年。他說當年到縣裡去開擴干會,要自己帶被褥,往返七八十裡路都是走著來回,開會時,飯管飽,還能吃上肉。他還記得,上級領導下鄉,就到他家吃稀飯,配咸菜,每天交一斤糧票,三角錢,有時來的人多了,還得到鄰居家借米。目前家裡隻剩他與老伴二人,享受低保,每月領300多元補助,還可以領到200元退班補貼。

張仕乾 男 1939年生

2歲的時候母親因難產去世,他和父親相依為命。童年的他,既缺營養又缺愛,隻長年齡不長個。或許是這種苦難的經歷對他的思想、性格產生了影響,他做人老實厚道,樂於幫助別人,而這種品格又為兒孫樹立了榜樣,兒子是個勤勉的村干部,女兒深受鄉親擁戴,連任三屆村支書,孫女就讀於醫科大學。