探訪古代雕版印刷基地:刻刀生韻、墨香不絕

“80后”的雕版印刷技藝省級代表性傳承人馬力拿起刻刀,已有二十多年。先是做木雕、篆刻,如今做雕版印刷,經手的雕木無數。

把字寫在薄紙上,然后反貼在木板上,再用非常細膩的技法,一刀一刀地雕琢。在一塊厚實平整的香樟木上,著名書法家李秉綬的一帖字被工整地“鏡像”鐫刻在上面,字不大,一筆一劃又都很細長,馬力就在桌前用拳刀細細雕琢。

雕刻的難點在於要“胸中有竹”,才能“下筆有神”。“在雕刻前,心裡要對‘鏡像’的字有型,才能刻得好。”馬力說。

馬力在用自己雕刻的雕版印刷作品。人民網 林曉麗攝

馬力來自福建省龍岩市連城縣四堡鎮。四堡鎮是中國四大雕版印刷基地之一,也是首批中國印刷博物館福建印刷文化保護基地,雕版印刷先后被列入“第一批省級非物質文化遺產名錄”“國家第二批非物質文化遺產名錄”。

四堡雕版印刷陳列館。人民網 林曉麗攝

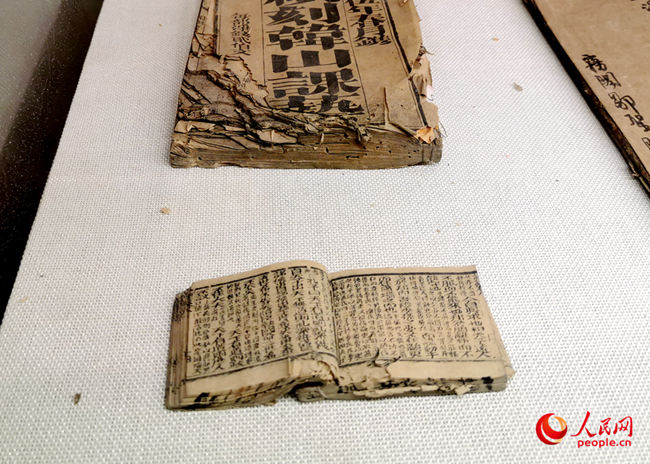

在四堡雕版印刷陳列館玻璃櫥窗裡的老雕版、古書籍,印証著昔日雕版印刷基地的繁盛:一本長約7.5厘米、寬5厘米的“巴掌大的”古書,印著論語的六至十卷,每一頁都密密麻麻排滿了字,最多的一頁有260多個字﹔還有一本看似尋常的古書,每一頁都有一條淺淺的“分隔線”,上面讀的是《水滸傳》,下面記的是《三國演義》,兩本書印在同一冊子上,也不顯得違和……這些承載歲月的古書,也承載著數百年間一個山間小鎮精湛的雕版印刷技藝。

一本長約7.5厘米、寬5厘米的“巴掌大的”古書,最多的一頁印著260多個字。人民網 林曉麗攝

守著祖輩留下的老房子,四堡人在“修舊如舊”的基礎上,也在探索如何讓這些古文物“活起來”。從陳列館裡走出來,轉角后沿著村路再走上不遠,就是文保單位“子仁屋”,現在成了馬力工作室的所在地。

馬力很難說清自己為什麼喜歡做雕版,他將一部分原因總結為在家鄉成長過程中的“耳濡目染”。“小時候周圍這種東西很多,就喜歡自己動手做一些老虎、馬之類的小作品。”隨著馬力進入雕刻這一行,才慢慢發現,家鄉小鎮上那些看起來尋常的、或大或小的木塊,原來都是“寶貝”。

雕版制作主要用拳刀,一些輔助刀具也比較簡單,做木雕的工具則比較復雜,習慣了做木雕的馬力將雕刻的技藝融入到雕版的制作中,提高了速度和精細度,雙手可以靈活地左右開弓,雕版最難刻的邊邊角角,對他而言信手拈來。

四堡鎮是古代的“印刷廠”,以印書為主,數百年前,散發著墨香的書從這裡被運往五湖四海。雕版刻字對馬力而言並不難,他也在不斷尋求創新,不止於做仿書,也在探索一些“牆上挂的”“桌上擺的”作品,比如在雕版上刻花、刻人,加入一些紅色元素,或者民俗元素。

馬力的工作室有十來個人,有的負責研墨,有的負責印刷,但學雕版技藝的年輕人不多,能堅持下來的更是少之又少。“心要靜,要耐得住寂寞,要有悟性才能做得好。”馬力坦言,現下要找雕版技藝的傳承人並不容易。

手藝要想一代代傳下去,需要產業化,需要維持效益,這是馬力多年來的心得。“做文化產業沒那麼容易,需要投入時間精力和成本去研發,尋找銷售渠道,是一個很漫長的過程。”也正是因為這樣,“拾起”雕版技藝,馬力沒有立馬放下木雕,“木雕是營生,雕版前期的投入需要用木雕來反哺。”從五六年前開始,隨著馬力雕版質量和創新的提升,雕版產業開始慢慢能“自己養活自己”,他希望這是一個良性循環,“當生存不是問題后才能吸引更多人加入到雕版的技藝傳承中。”

就在這幾個月,馬力往工作室裡招了幾個年輕人,不是做雕版,而是做直播,目的有二,“一是將雕版的文化傳播好,二是拓寬我們作品的銷售渠道。”馬力說希望別人來到四堡,不僅僅是看老房子、老物件,更能夠了解當地的雕版文化,看到有人還在傳承這份事業。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量