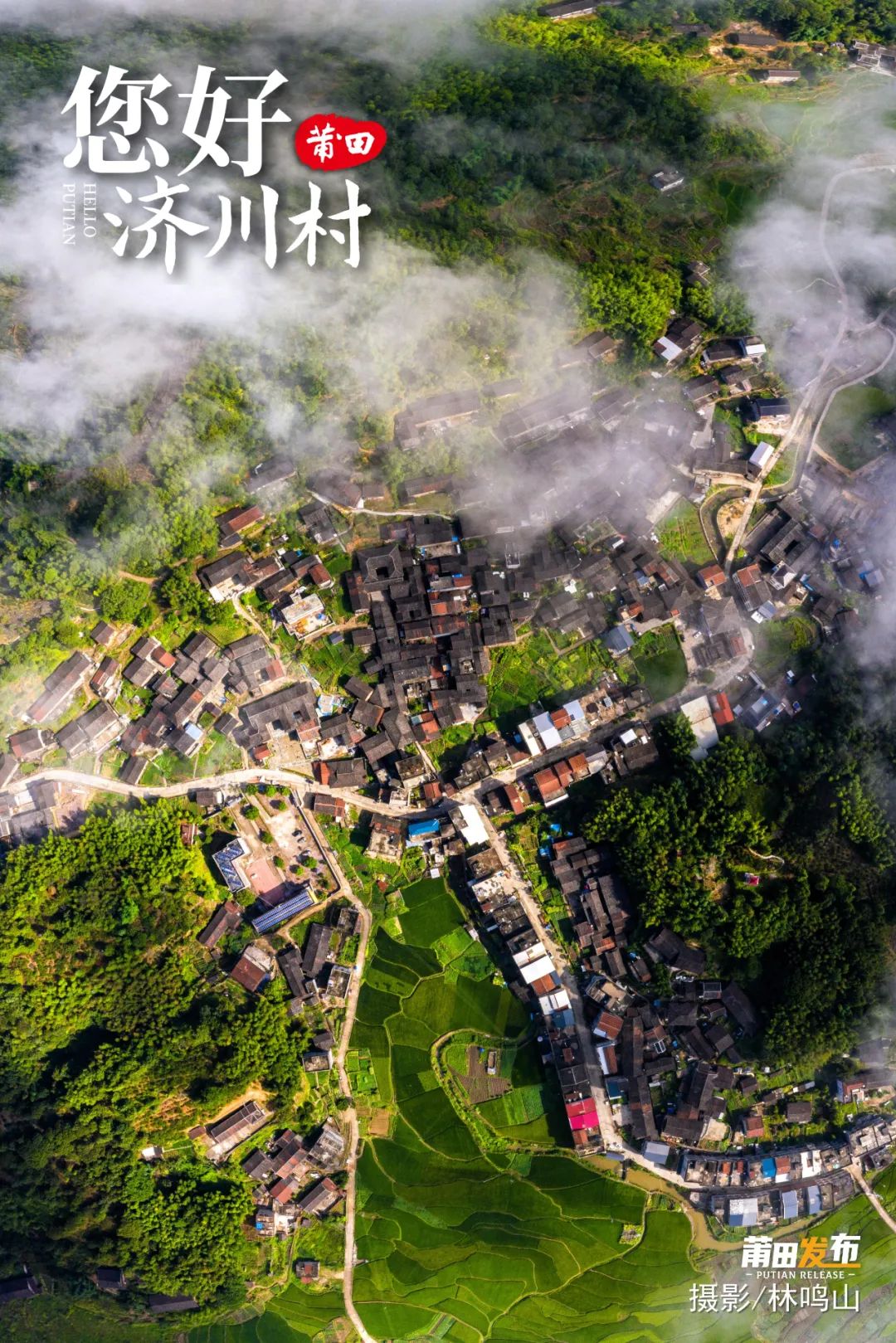

來莆田濟川村,領略兩千多年歷史的古村落!

濟川村,古稱“漈坑”,又名“濟水”,位於福建莆田仙游縣石蒼鄉東北部。這座擁有兩千多年歷史的漢代古村落,是莆田唯一同時獲得“中國歷史文化名村”“中國傳統村落”的鄉村,同時,該村還被評為“國家森林鄉村”“中國最美村鎮”“中國美麗休閑鄉村”。“濟坑卿監無人識,雲頂峰前出狀元”道出了濟川村的人杰地靈。據記載,南宋吏部尚書及參知政事鄭僑,少年時在此讀書,后北上臨安應試考中狀元,至今留存人文景觀100余處,明清傳統建筑連片成群達6萬平方米,古橋、古井、古道、古樹等星羅棋布。

林於茂故居,始建於明代萬歷年間,現存建筑為清末重建,原主人為戶部金律司主事林於茂故居整體為單進“五間廂”石木建筑,總面積457平方米,是濟川古民居群建筑的代表,現為“濟川村史館”。

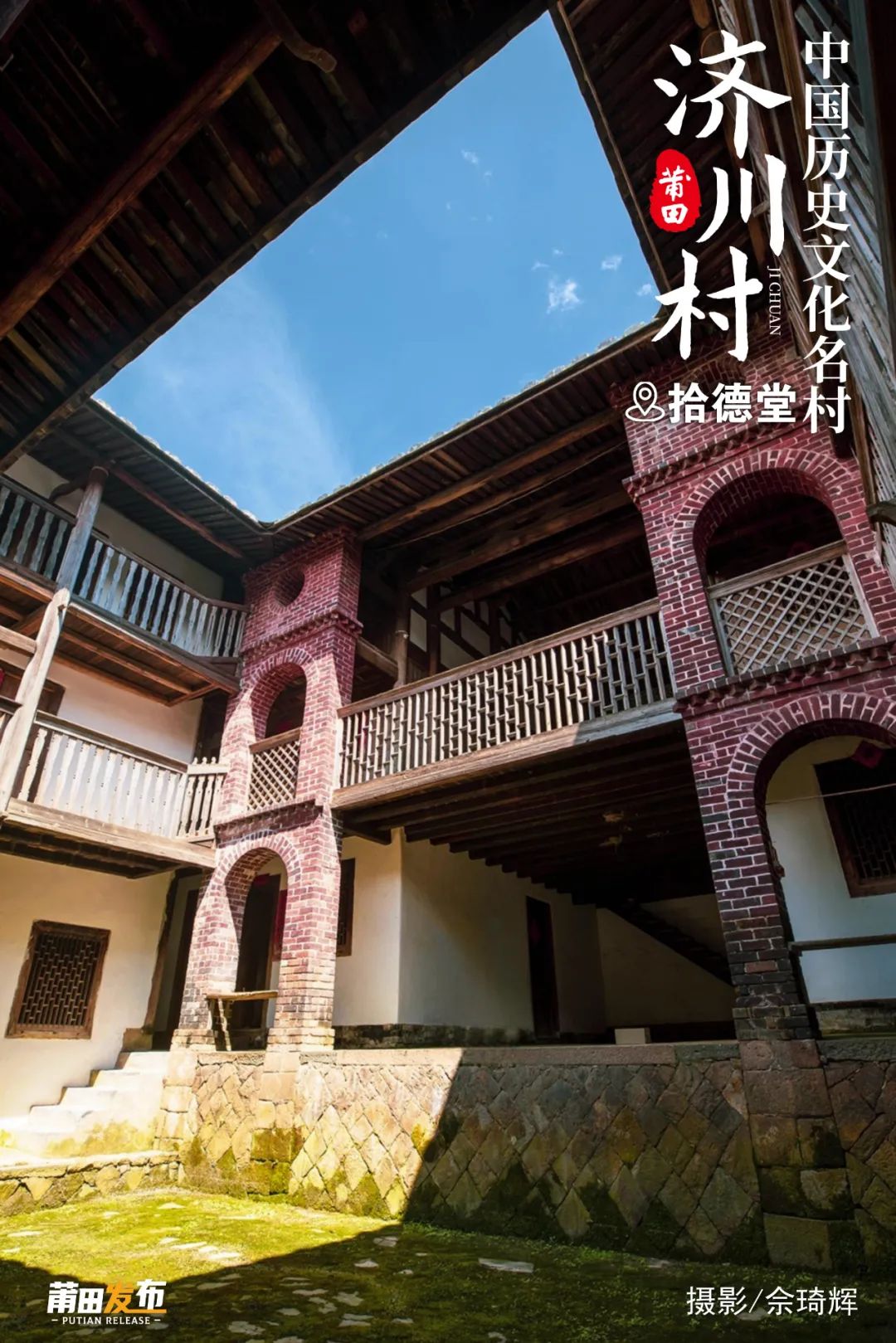

拾德堂,建於清末民初,為林氏堂號之一,建筑面積約830平方米,是一座具南洋風格的樓房。相傳因林氏父子十人各有才德,因此稱為“拾德堂”,堂門前留存一副對聯,“西河忠孝無兩姓,南度衣冠第一家”,說明濟川村是西晉八姓入閩遺址。

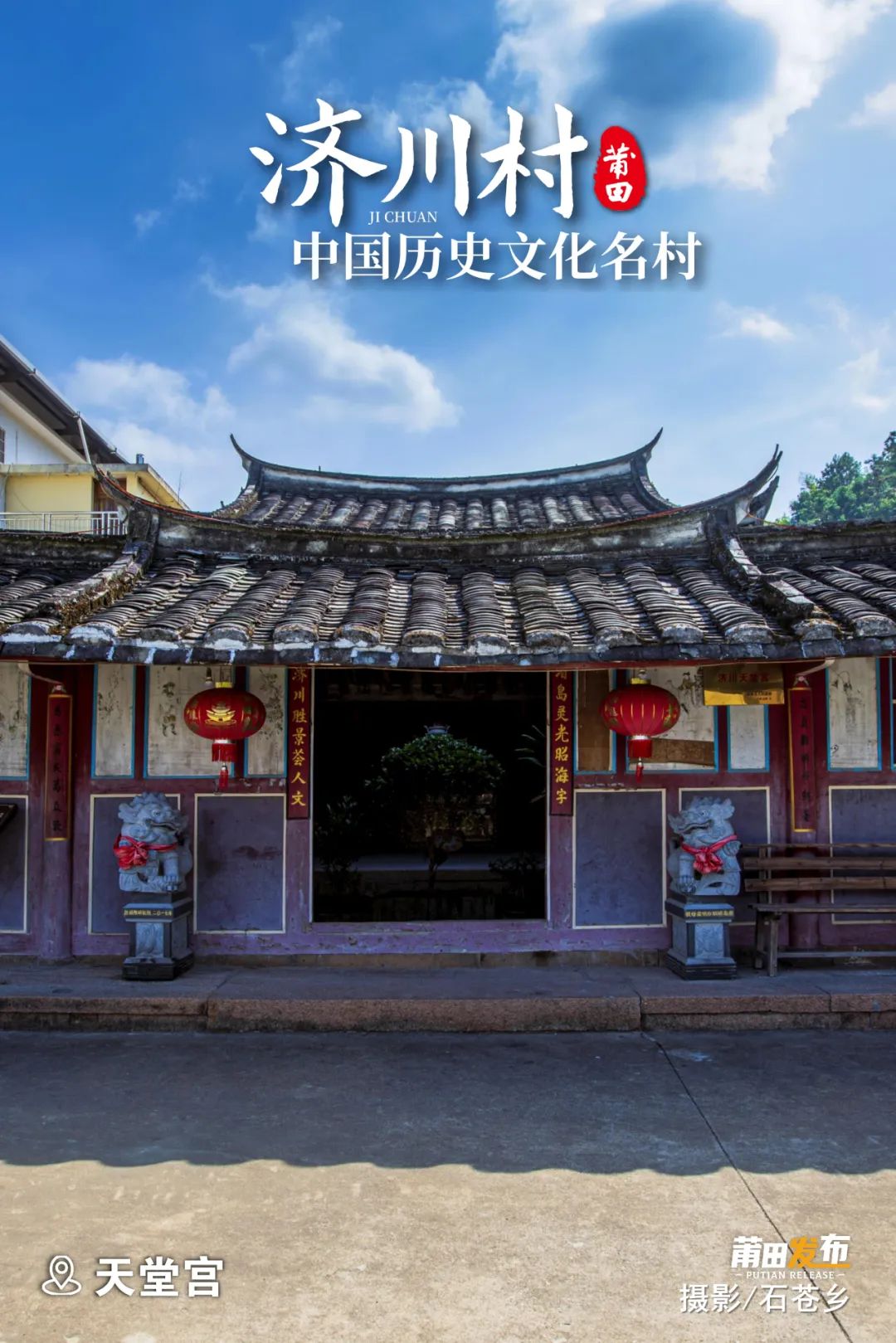

天堂宮,即媽祖廟,供奉媽祖,始建於宋,清代重建,宮址地形形似五瓣蓮花,古有“五瓣蓮花香濟水,三峰筆架映天堂”之柱聯,宮內有宋代遺物巨大木柱、石礎,有明代禮部尚書林堯俞,親筆“護國庇民”匾額。

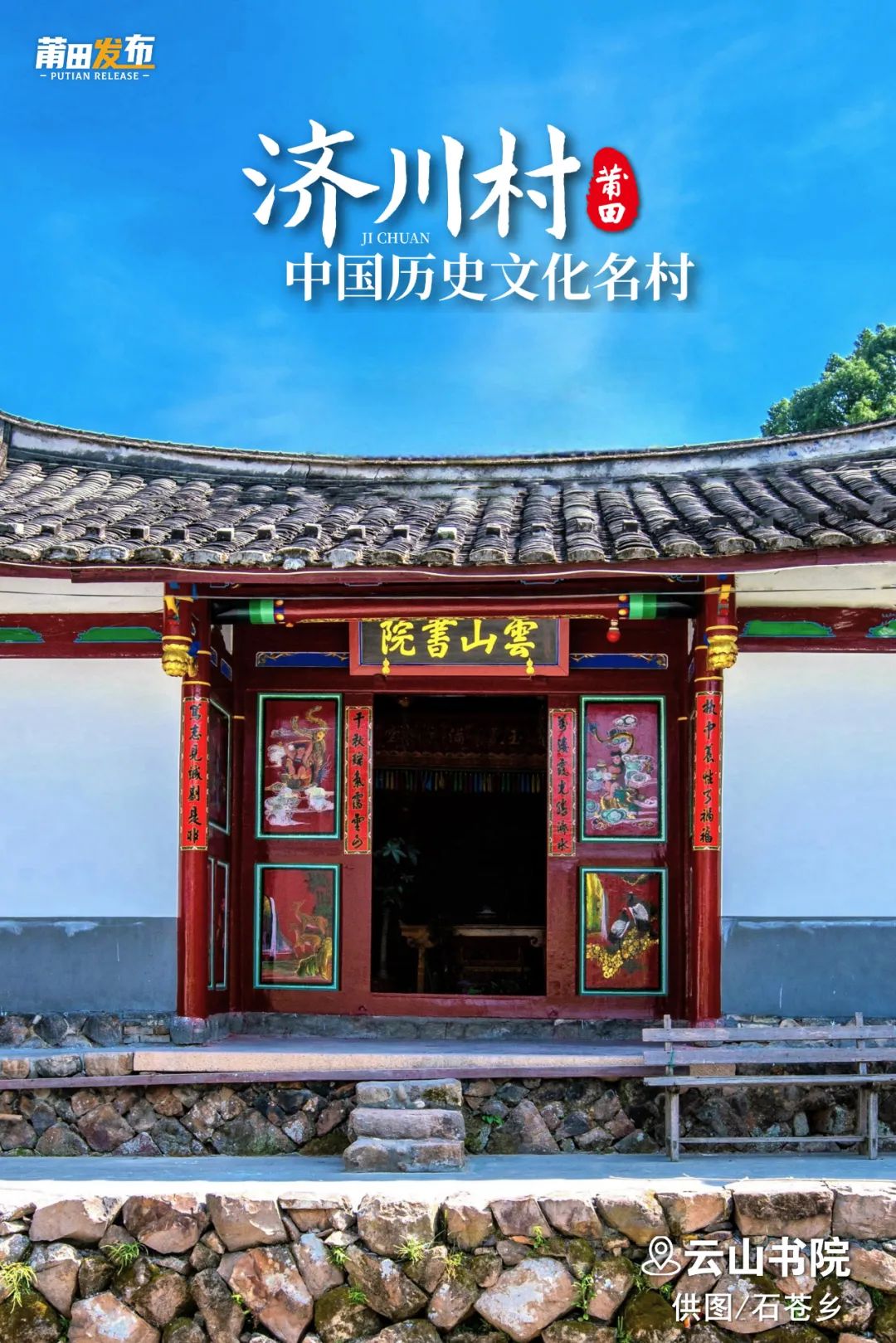

雲山書院,始建於宋,明代重修,又名“三教祠”,三一教教主林龍江曾在此開壇講學,促進了農耕文化的盛行。

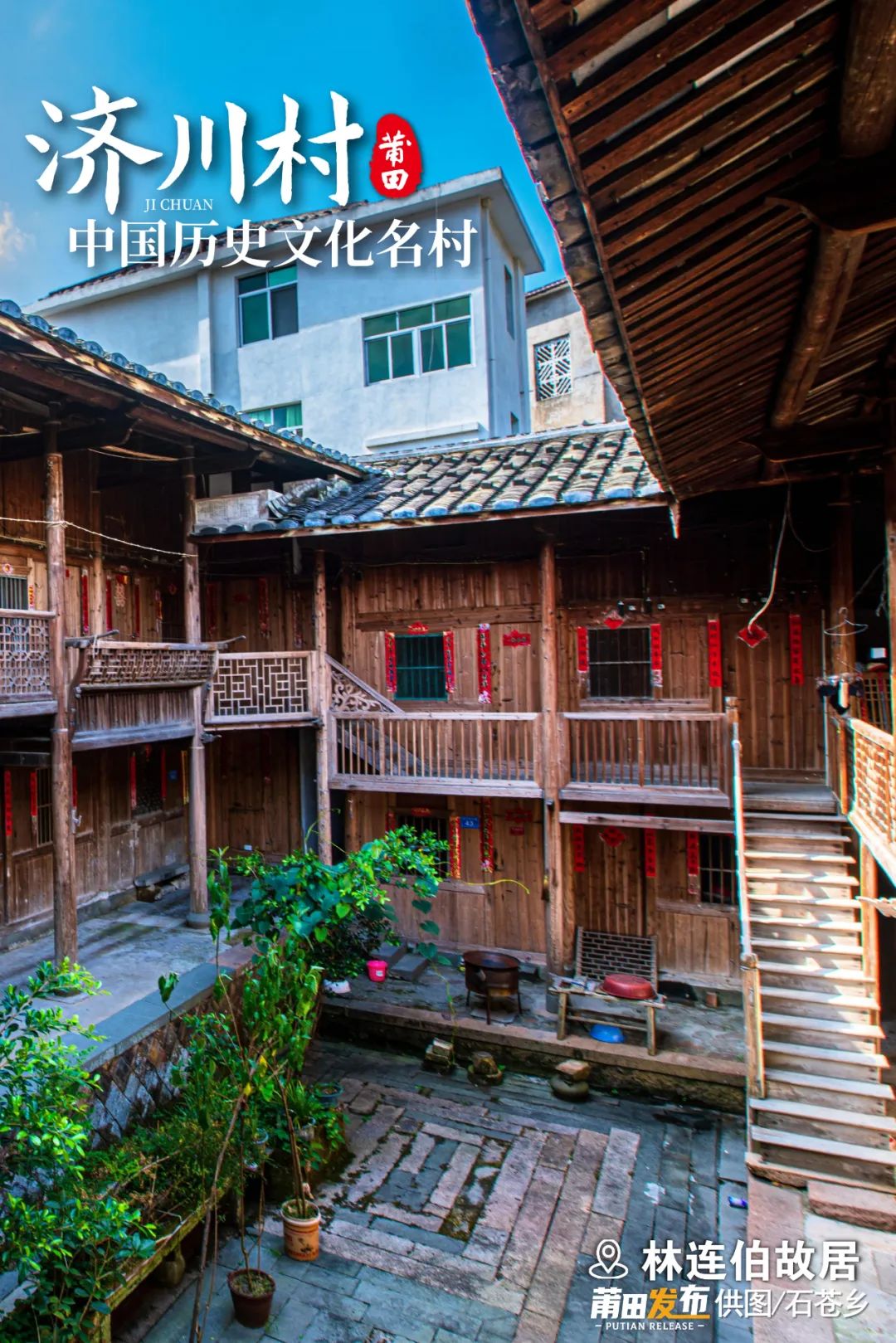

林連伯故居,始建於民國初年,原為當地大戶林連伯的住宅,佔地面積646余平方米,現存建筑為雙座二層七間廂格局。解放后,作為村裡公糧上繳收納點,故又稱為“糧倉”,是濟川村大型民居的典型代表。

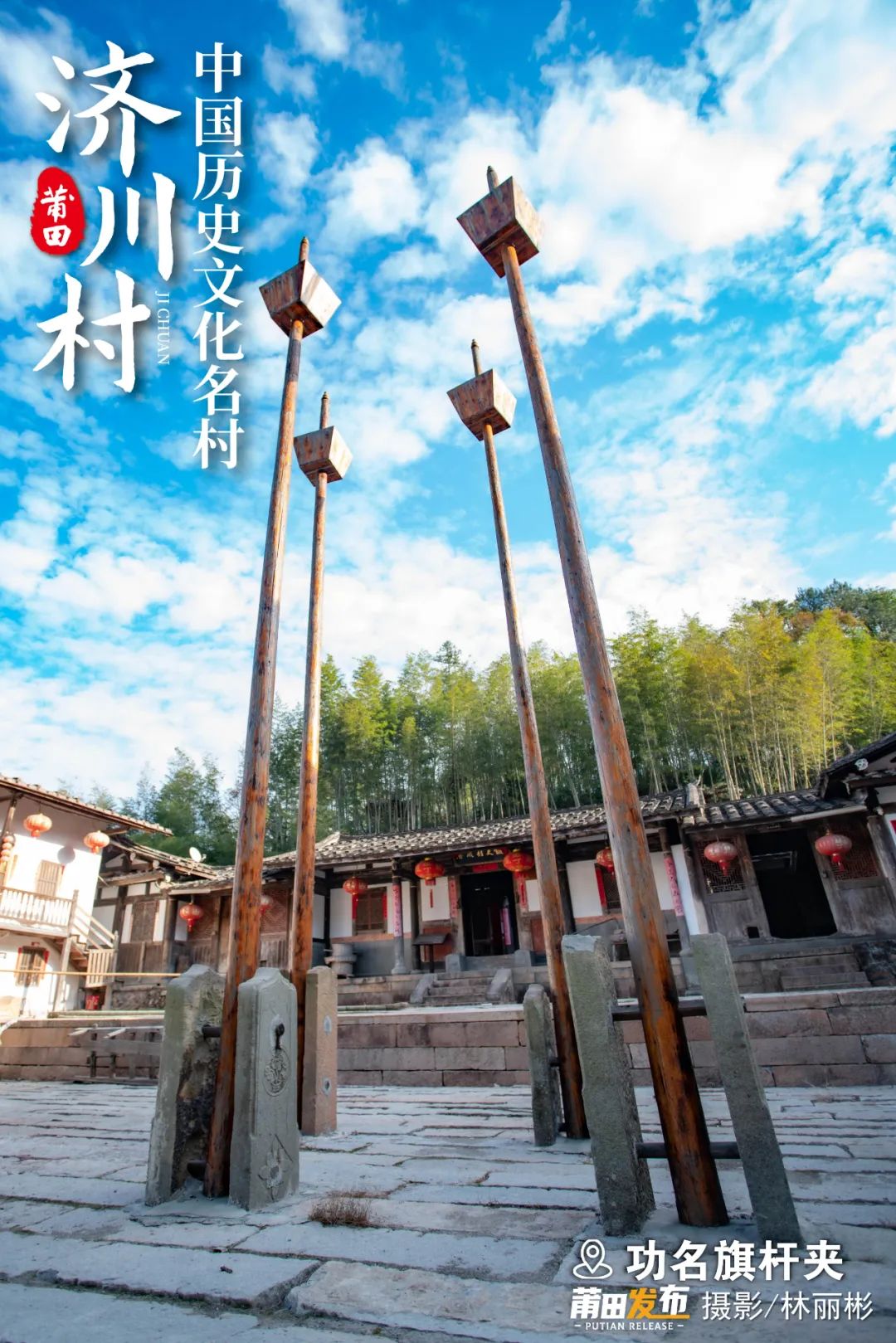

功名旗杆夾,又稱夾杆石、旗杆石,古人在科舉及第后一般會在宗祠的前面或者陵墓前,樹立兩塊夾杆石,中間插上旗杆,夾杆石上鐫刻上考試者的姓名,名次以及生平事跡,用以激勵后人,村內的十八對“功名旗杆夾”見証了歷史上科舉的輝煌。

濟川宋橋,建於宋治平二年(1065),至今仍為村裡的交通要道,橋面寬2.5米,長8.6米,橋欄上刻有簡短橋銘,記載林澤等捐資造橋簡況及建橋年月等。

濟川宋井,建於宋治平二年(1065),距宋橋百米左右,井深8米,內徑0.7米,外徑1.1米,為整塊青石穿鑿而成,上刻有林澤等捐資造井銘記。

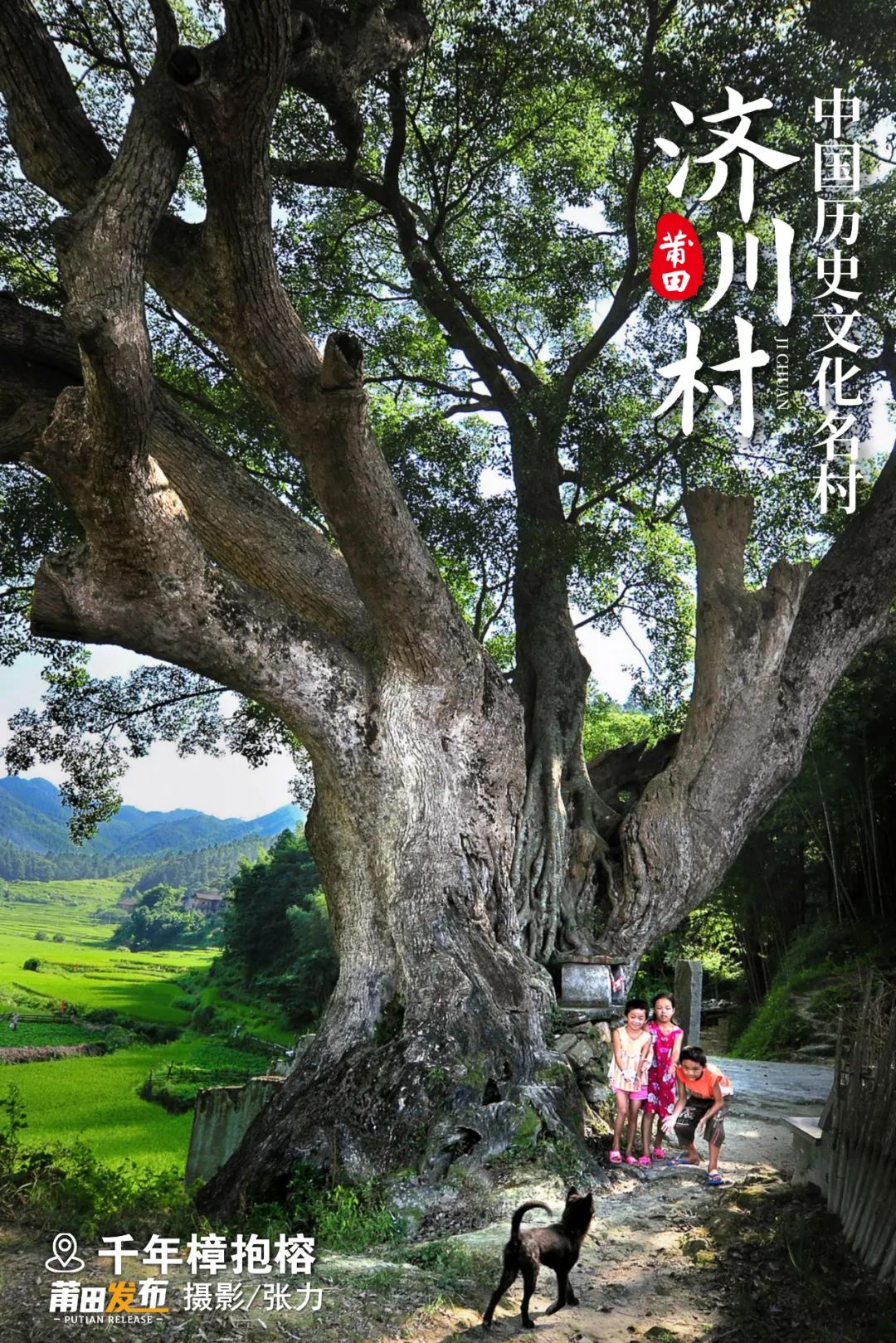

千年樟抱榕,一種樟榕共生的植物奇觀,樟樹植於唐宋時期,至今已有1000多歲,樹干一分為二,中間夾生著一株清代的榕樹,約有300多歲,二者合為一體,樹干腰圍達18米,樹高約32米,如擎天大傘,遮天蔽日。

筆架山,濟川奇峰,海拔700米,三峰競出,中峰高聳,左右稍低,遠望形如三峰筆架,故名筆架山,中峰又被稱為“狀元峰”,奇洞怪岩,姿態萬千,吸引大批游客慕名而來。

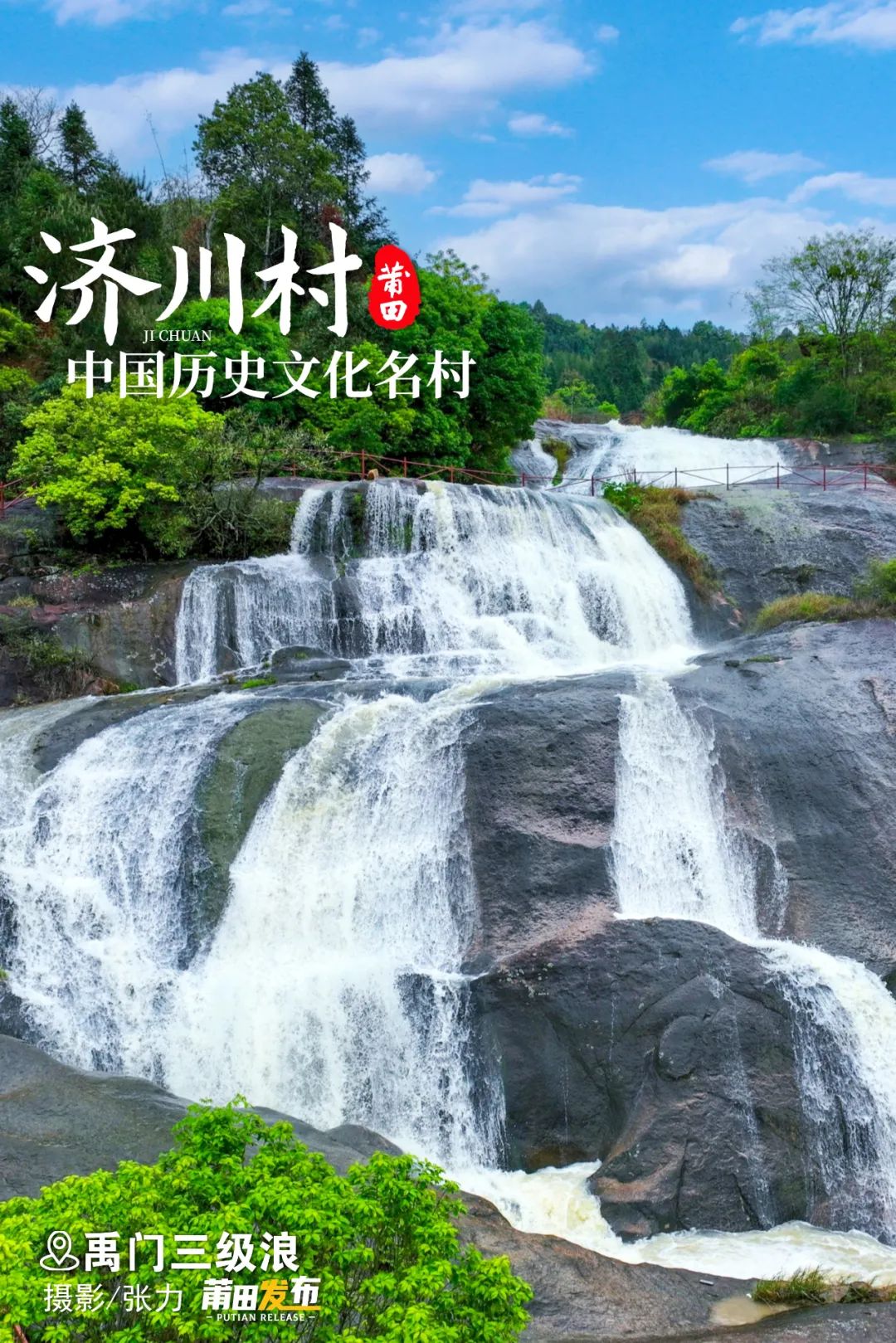

禹門三級浪,是一處多級瀑布岩,落差100多米,岩層大致分三個大層次和多個小層次,形成三級浪景觀,故有“三級浪”“十八浪”之名,水流從高處傾瀉而下,氣勢磅礡。

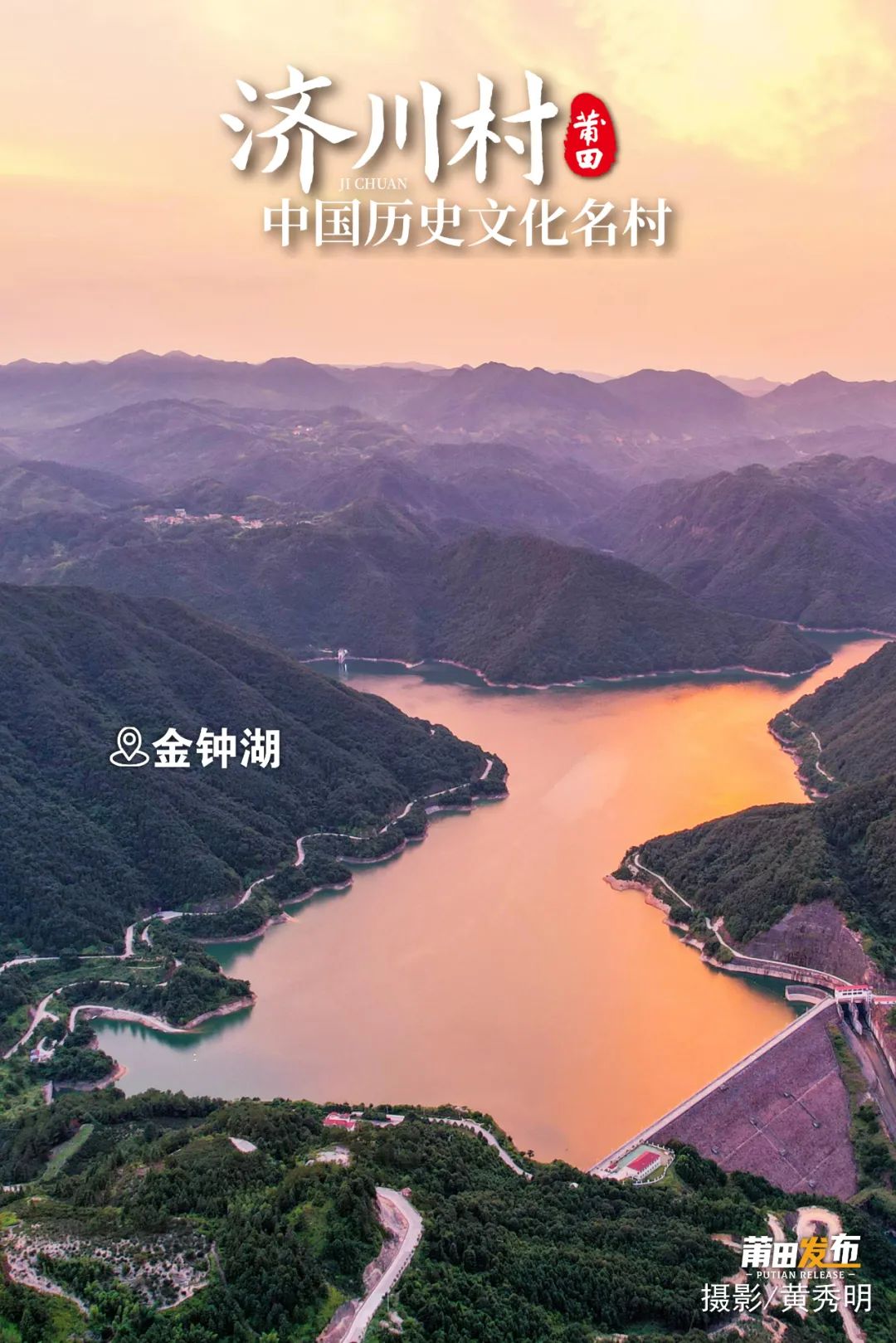

金鐘湖,即金鐘水庫,是福建省改革開放后建成的第一座,集供水、灌溉功能於一體的大型水利樞紐工程,水庫湖水碧玉,周圍群山青翠,有效解決約110萬群眾的用水問題,有“莆田第二水缸”之稱。

(圖文由莆田市委宣傳部供圖)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量