成就有價值的人生(講述·一輩子一件事(100期特別策劃))

|

|

謝華安在查看水稻生長情況。 |

|

|

程泰寧在了解工程進度。 |

|

|

齊吉祥在參加科普活動。 |

|

|

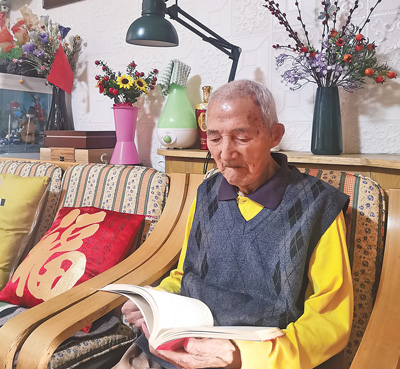

姚志誠在查閱資料。 |

|

|

鄭惠連在坐診。 |

|

|

由“講述·一輩子一件事”欄目稿件匯編而成的《一輩子一件事——平凡英雄的追夢故事》已由人民出版社出版。 |

|

習近平總書記強調:“希望大家立志高遠、腳踏實地,一步一步往前走,以十年磨一劍的韌勁,以‘一輩子辦成一件事’的執著,成就有價值的人生。”

自2019年1月開設“講述·一輩子一件事”欄目以來,人民日報要聞6版用一篇篇用心用情採寫編輯的人物報道,刻畫了一個個“一輩子辦成一件事”的鮮活人物。擇一事、終一生,雖然從事行業不同,人生經歷各異,但他們都用執著堅守凝聚不屈的奮斗力量,用辛勤付出書寫深厚的家國情懷,用無悔選擇展現鮮明的時代精神。

今天,“講述·一輩子一件事”欄目迎來第100期,讓我們一起重溫那些平凡歲月中感人至深的不平凡故事。本版約請各地記者重訪5位曾經報道過的人物,聽他們講述依舊忙碌的工作和生活,致敬這些永不停歇的奮斗者、追夢人!

——編 者

中國科學院院士、福建省農科院研究員謝華安——

讓“望天田”成為“糧滿倉”

“福香佔”在這裡種植適應嗎?和其他品種相比施肥減少了嗎?……前不久,帶著這些問題,我回到了我的老家福建省龍岩市新羅區,在雁石鎮廈中村的優質再生稻新品種“福香佔”綠色栽培技術集成示范片進行實地測產驗收。看著沉甸甸的成熟稻穗,我心裡有說不出的喜悅:平均畝產531.83公斤,看來今年又是一個豐收年!

從小在閩西長大的我,深知這裡曾有很嚴重的水土流失現象,種啥啥不成。經過久久為功的水土治理和良種選育,當初貧瘠的“望天田”,終於成為如今連片的“糧滿倉”。

產量上去了,解決糧食儲存兩三年后就品質下降的問題,是我這幾年的研究重點。近年來,我們培育了“福香佔”耐儲存水稻品種,省肥、抗病、高產,還能保証儲存3年而不陳化。

現在,我雖然80多歲了,但我還是很想繼續以各種形式投入到工作中。去年,我參加了《開學第一課》的錄制,給全國中小學生做些科普﹔今年6月,我受聘成為福建農林大學的全職教授。前些年,我就在福建農林大學先后指導過40名博士碩士研究生,成為全職教授之后,我准備繼續和師生們一道,深耕農業科研,瞄准科技前沿,推進種業創新。

很多人跟我說,不要那麼勞累,該歇歇了。但我覺得,正因為我這些年積累了一些經驗,有了一些思考,就更要珍惜和年輕人一起工作的機會,把經驗傳授給他們,鼓勵年輕人更多地發揮積極性和創造性。隻有做好傳幫帶,農業科研才會生生不息。

在未來,我們還將持續投入,集中多學科技術,培育多學科人才,朝著同一個目標創新合作,實現“中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中”的願望。

(記者 劉曉宇採訪整理)

中國工程院院士、東南大學建筑學院教授程泰寧——

設計更多有中國特色的建筑

我今年88歲了,但還是不想停下來。去年,我又有新作品正式面世,就是去年9月通車運營的杭州西站。方中取圓的“站前雲門”,狀如雲朵的“雲端候車廳”,通透敞亮的“雲谷站台”……“雲”元素既體現了杭州“雲上產業”發達的城市特點,也讓這座車站更具文化辨識度。

結束杭州西站項目后,我又投入到廈門會展中心的設計工作中。通過曲線、曲面元素的使用,把閩南大厝和白鷺等意象運用到這次的建筑設計中。目前,會議中心和體育場已經部分啟用了,這個項目正逐漸向公眾揭開面紗。

我這一輩子,隻想做好一件事,就是做建筑設計,而且想設計更多有中國特色的建筑。構建系統完整的中國建筑文化學術體系,就是我去年在中國建筑學會建筑文化學術委員會年會上做的演講主題。

了解和學習外國建筑文化,是為了擴大我們的視野,進而在他者的角度上重新認識我們自己﹔而傳承中國建筑文化,也不一定是照搬馬頭牆、坡屋頂等具象的文化符號,更多的是要體會中國建筑中的“韻”與“境”——中華優秀傳統文化的內在精神。比如,建筑本身、城市環境、人居需求三者是一個有機整體,杭州西站建筑風格就體現出了“天人合一”的理念。建筑學其實是許多學科的“暈染”,它既有自然科學的理性,又有人文學科的靈動。

現在,我每年新招1到2名博士、4名碩士。我要求他們要選修哲學、藝術和美學。這些能幫助他們更好地學習和傳承中國建筑的神韻和風採。

最近,我正帶領團隊開展“基於文化自信的中國建筑創新性發展戰略研究”的相關工作,這是中國工程院邀請我主持的新課題,希望能進一步構建和完善中國建筑理論體系,不斷提升建筑設計的創新力。

(記者 姚雪青採訪整理)

中國國家博物館第一代講解員、終身研究館員齊吉祥——

一言一行都要對得起觀眾

我已經退休20多年了。雖然早就離開了原來的工作崗位,但我還想繼續干下去,弘揚優秀傳統文化的事不能停。

退休之后,我的日程仍然排得滿滿當當,經常要忙到夜裡12點才睡覺。其中花費精力最多的是普及北京中軸線知識。上世紀80年代,我就開設了“中軸線上看國情”的講座,這幾年又制作了較為系統的PPT,講“中軸線上看北京”。我還計劃從美學角度給中學生講一講北京中軸線的故事。

去年,相關單位組織了一場“北京中軸線文化傳播達人”比賽,吸引了1萬多人參加。我作為評委,每天工作6小時,除了點評小選手們的講解技巧,還糾正一些知識性差錯,尤其是流傳的一些杜撰內容,一定要摒棄,要把正確的知識傳遞給觀眾。

去年7月,在中國國家博物館創建110周年之際,總書記給國博的老專家回信,讓我們備受鼓舞。在座談會上,我作為老專家代表發了言。其實每次發言,我都想告訴大家這樣一種理念:一個人要有責任和擔當,一言一行要對得起觀眾,對得起自己的崗位。崗位是實現人生價值的平台,一個人一輩子能做好一件事,就值了。

今年7月,我編寫的《一詞一世界》出版,並被相關部門列入暑假小學生推薦閱讀書目。這本書集納了“錦繡”“琢磨”等50個詞,從文物的角度講解這些詞的淵源和古今釋義的變化。下一步我還准備做配套的錄音講解,要做成一本既能看又能聽的文物故事書。

今年,我還擔任教育部統編教材編委,參與七年級《中國歷史》和職業高中歷史教材的修訂,特別是結合考古發現,在文物插圖方面提出了一些修改建議。

生命不息,奮斗不止,我還有很多事要做。有句話叫“小車不倒隻管推”,我就要一直“推”下去。

(記者 施 芳採訪整理)

中航工業沈飛集團高級工程師姚志誠——

當好金屬材料的“內科大夫”

雖然已經退休30多年了,現在隻要身體狀況允許,我還是堅持到單位去上班。大家有時會因為飛機研發上的事兒找我,也會有其他一些事,比如論文等,找到我,我都盡我所能地提供幫助。大家都叫我“姚老師”,每當聽到這個稱呼,我都很高興,感覺很親切。

這幾年,我幫助同事們解決了幾十項科研項目中的技術問題,感覺很有成就感、很有價值。

有一次,在復雜構件的殘余應力測試課題中,課題組遇到了零件表面粗糙度不符合測試要求的問題。我之前就研究過這個問題,電解拋光可以去除表面缺陷,從而讓零件達到要求,他們利用這個技術很快就解決了問題。

還有一次,在失效分析典型組織及缺陷圖譜收集時,一些新材料的組織結構顯示不清晰,我給課題組推薦了一種測試方法,最終獲得了清晰的圖譜。

回想過去幾年,有幾件事令我印象深刻,也讓我感到很欣慰。一是我又翻譯了兩本外文著作,為金相失效分析工作中經常遇到的零件斷裂現象豐富了理論依據。二是單位成立了以我的名字命名的工作室,我可以去工作室與大家交流技術,有時也給大家講講課,希望能幫助年輕人盡快成長成才。三是我接受採訪,出版了一本人物傳記。在新書發布會上,我有幸和各界朋友見面,感受到現場的熱烈氣氛,我覺得自己又回到了年輕時的歲月。

今年,鑒於我的身體狀況,我可能做不到天天上班。不去單位的日子裡,我就准備一些要跟同事們分享的技術資料。年輕的時候,我只是一個糧店裡的店員,是國家給了我學習和成長的機會,成就了如今的我。航空事業是我一生的追求,我要一直當好金屬材料的“內科大夫”。

(記者 劉洪超採訪整理)

重慶醫科大學附屬兒童醫院原兒保科主任鄭惠連——

為兒童保健盡一份綿薄之力

前一陣子的一天,我正在坐診,忽然聽到一個熟悉的聲音:“鄭醫生,您還記得我嗎?”我抬頭一看:“記得,當然記得!”

這位女士年輕時就來找過我,當時我為她的孩子做了兒童保健﹔如今,她抱著小孫孫過來。看著她滿臉的幸福,再看看活潑可愛的小家伙,我也感到無比欣慰——在兒童保健的崗位上奮斗一輩子,守護孩子們健康成長,這就是我工作的意義。

每周,我都要抽兩天時間到社區醫院接診、答疑,和年輕的父母溝通……我今年快97歲了,很多人勸我多休息,但我仍對這份工作有著深深的眷戀。

兒童保健工作並非一成不變。隨著醫療水平的提高和醫療知識的普及,我發現,以前的家長一般擔心孩子營養不良的問題,現在的家長則更關心孩子的智力水平、心理問題和生活習慣的養成等等。

不坐診時,我經常會接到一些家長的電話:“孩子吃得不好怎麼辦”“小孩總是不好好睡覺”“感覺孩子不夠自信,很膽怯”……為了幫助這些年輕的父母,我也在不停地學習。雖然年紀大了,但我還是堅持從書本上、網上,不斷汲取新知識﹔我還經常和年輕的大夫交流,從他們的工作經驗中獲得啟發。

我還為年輕的父母們辦過講座,為大家講解孩子的早期行為、語言發育、飲食習慣、睡眠周期等知識,很多聽眾向我提出了自己在育兒過程中遇到的問題,我都一一解答。在他們熱切的眼神中,我一次次感受到在這份事業中沉甸甸的責任。

如今的兒童保健領域活躍著許多年輕的從業者,我感到由衷的高興。今年,我依然堅持出診,並且抽空去周邊區縣講課。在那些較為偏遠的地區,兒童保健知識還不夠普及,我想為基層兒童保健工作再盡一份綿薄之力。

(記者 常碧羅採訪整理)

《 人民日報 》( 2023年12月15日 06 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量