有福之州,向天下邀請!

“福、祿、壽、喜、財”,五福臨門或許是中國傳統文化對美好生活的生動詮釋。

作為全國唯一在名字中冠以“福”字的省會城市,福州擁有得天獨厚、富有地域特色的“福”文化,在中華福文化發展史上抒寫下濃墨重彩的華章。

福州閩江之心全景

有福之州,何以為名?

日前,在人民網1號演播廳舉行的“有福之州”文旅推介會揭秘了這座千年福城的幸福密碼。

2200多年前,閩越國的“第一筆”落於福州,福建的第一個城郭登上歷史舞台。

福州三坊七巷

三山兩塔,派江吻海,山水交融,鐘靈毓秀。福州擁有58座山體、156條內河,青山繞城、河網縱橫,公園星羅棋布。

福州烏山

131公裡長的山地步道與501.7公裡濱水綠道、200多條傳統老街巷緊密相接,379個串珠公園、1000多個街頭公園舉步可達。

福州福道

“福州有畫卷之美,青山疊翠,清澈綿延。”中國當代畫家、美術評論家、美術教育家、中國美術家協會主席范迪安生長於福建,對這裡的山山水水有著別樣的感情。在他看來,福州的美也是充滿煙火味和人情味的。

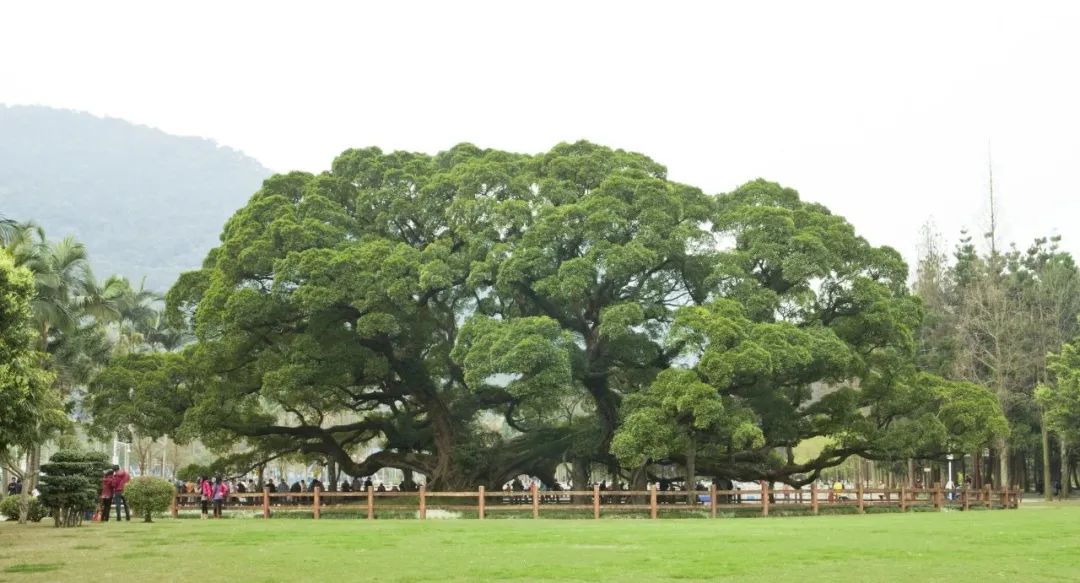

據了解,福州是全國最綠和空氣質量最好的城市之一。

福州森林公園古榕

今年10月,福州榮獲首屆全球可持續發展城市獎,是全球5個被授予這一榮譽的城市之一,也是中國唯一獲此榮譽的城市。

閩江

有著“中國溫泉之都”稱號的福州浸潤著茉莉花香,常年氤氳溫潤氣息。

福州溫泉

而“雲中的村落”鼓嶺,是遠近聞名的避暑勝地,早在清光緒年間就被外國人青睞,有人自發在這建了“度假村”,並以鼓嶺當地方言命名為“Kuliang”。

鼓嶺全景

在這個神秘的“Kuliang”,有一段感人至深的中美往事。

1901年,還在襁褓之中的密爾頓隨父母乘海船來到中國,在鼓嶺度過了10年令他難以忘懷的童年時光。1911年,密爾頓全家回美,一別竟是永遠。他一生中都日夜夢想著再回到中國故園,卻一直未能如願。臨終時刻,他不斷念著“Fuchow Kuliang”,並囑咐妻子伊麗莎白代他回歸。

可“Kuliang”究竟是哪兒?在海量中國地名中,伊麗莎白一頭霧水,卻又魂牽夢繞。1991年秋天,伊麗莎白在密爾頓的遺物中發現了11枚蓋著“Fuchow Kuliang”和“福州 鼓嶺”的郵戳。近百年的郵票保存完好,清晰可辨,密爾頓先生未竟的尋鄉夢終於迎來了轉機。

在留美期間與伊麗莎白夫人結下不解之緣的劉中漢先生聽聞此事,寫下了《啊,鼓嶺!》一文,講述密爾頓夫婦漂洋過海穿越百年的曠世尋訪,最終促成了鼓嶺夢圓。

見証中美友誼佳話的避暑勝地鼓嶺

隻要感情真摯,友誼一定會穿越時空、跨越山海。“希望當年和當今的‘鼓嶺之友’都能常來‘中國·福州·鼓嶺’。”劉中漢說。

“雲中的村落”鼓嶺

故人有情,在福州福地,“人”是城中美麗的風景。靈秀的水土滋養出一代代英豪,孕育出海納百川的包容思想和自立自強的家國情懷。

福州人林則徐“苟利國家生死以,豈因禍福避趨之”的英雄故事名垂青史﹔閩浙總督左宗棠與林則徐的女婿沈葆楨在福州設立船政,開中國近代造船業的先河。

福建船政

中國近代約60%的海軍軍官出身於福建,鄧世昌、劉步蟾、薩鎮冰、陳紹寬等人被譽為“閩系海軍”的杰出代表。

作為久負盛名的“海濱鄒魯”,福州還曾涌現出嚴復、冰心、林徽因等名人雅士,現有福州籍院士74人,居全國省會城市前列。

有“人”,便有“煙火氣”。

品福山海,食在福州。2200余年的山海交融形成了海納百味的飲食文化,福州“好味”令人垂涎。

閩菜之王“佛跳牆”、年銷售30億粒的Q彈魚丸、“以肉包肉”的“太平燕”……

魚丸

太平燕

“福”藏留香處,食在山海間。納百祥、聚萬福,福州的滋味廣匯四海通達中原。

閩江奔流,連接福建近一半的面積,帶來了肥沃平原和中原移民﹔而后海洋接力,把福州推向世界,繁盛了港口貿易和海外新思潮。

福州羅星塔

近代以來,福州被開辟為通商口岸,煙台山因其地理位置成為閩江與世界交流的樞紐。

福州煙台山

先后有17個國家在此設立領事館,33家洋行、8座教堂、3家教會醫院、11所教會學校相繼落地。也因此,煙台山被稱為“萬國建筑博物館”。

向海發展的福州,在19世紀中后期成為全國最大的茶葉出口地,出口份額佔中國茶葉輸出總量的三分之一以上,摘得了“世界茶港”的美譽。

福州茶山

回看福州的城市LOGO,“有福之州”融合了三坊七巷閩派民居元素的線條,與榕樹符號相銜接,象征著福州歷史與自然生態結合。

福州的城市LOGO“有福之州”

“今天,福州在城市規劃中很好地保持了歷史文化的遺產,注重人居環境的營造,體現了秉持人和自然和諧交融的生態環境的理念,打造出了一個宜業、宜居、宜樂、宜游的高品質城市風貌。”范迪安如是說。

福州上下杭

放眼未來,在2035遠景規劃中,福州將“成為聯接長三角、粵港澳大灣區,對接台灣、輻射中西部,通往‘海絲’的國家中心城市”。

海峽國際會展中心

有福之州向天下客發出盛情邀請:來有福之州,逛福山福水,泡金湯福泉,品茉莉福茶,感受福州之美,同做有福之人。

(圖/福州市文化和旅游局)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量