【現場訪談】廈門筼筜湖如何“搞活水體”?

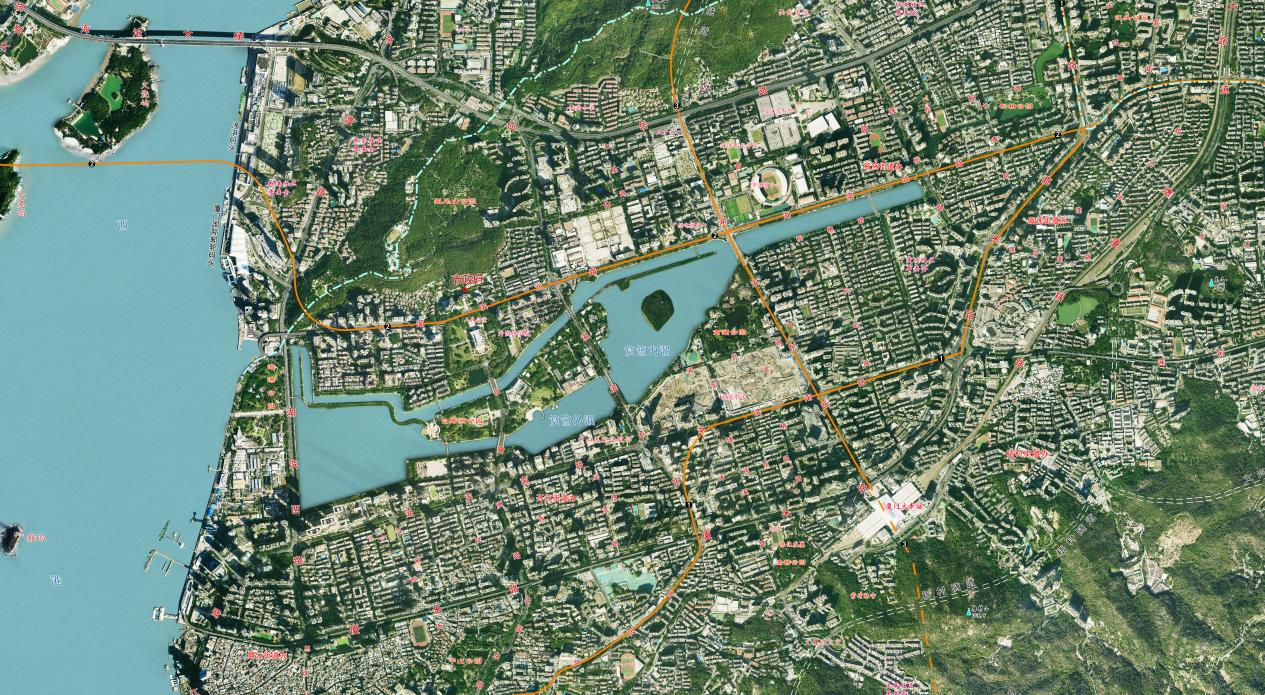

問渠那得清如許,為有源頭活水來。廈門筼筜湖水質持續向好,除了截污減排,搞活內湖水體、“通經脈”也是重要一環。站在筼筜湖岸邊,廈門市市政園林局總工程師王艷艷向記者講起了筼筜湖的今昔故事。

20世紀70年代以前,筼筜湖還是筼筜港,與海相通,面積達10平方公裡。70年代初,筼筜港西側建設起了一道1.7公裡長的西堤,從此筼筜港便成為了筼筜湖。

20世紀80年代,隨著湖區周邊高強度開發建設及人口快速增加,筼筜湖承受的環境壓力越來越大,筼筜湖1.6平方公裡水域面積需承擔市區37平方公裡流域的泄洪排澇,每逢雨季,匯水面積內的各種污染都對湖區生態環境造成嚴重影響。

“以前在晴天,湖區周邊相連的大小排洪溝帶來的點源污染,不時影響湖區水質。筼筜湖區垃圾成堆、雜草叢生、污水四溢、水體黑臭、生態惡化,嚴重影響周邊居民生活。”王艷艷說。

治理前,1984年的筼筜湖。

治理后,2022年的筼筜湖。

搞活水體是關鍵一步——污水不入湖,改善水動力,提升水生態系統和城市活力。

記者來到筼筜湖畔新建的南湖公園西園,從外表看,這座公園和其他公園沒太大區別。然而,在公園的地下,藏著一座2.5萬立方米的調蓄池,相當於在地下挖出了10個標准游泳池,用於儲存初期雨水,削減入湖污染物,保護城市水環境。

“地上地下空間立體開發,‘一地兩用’,綜合效益大大提升。”王艷艷說,這一調蓄池可收集筼筜湖范圍內區域的截流污水及初期雨水,匯流面積約為 5 平方公裡,約佔整個筼筜湖南岸總匯流面積的四分之一。

除了多措並舉減排,當地還科學推動有效納潮,讓筼筜湖煥發勃勃生機。

“在筼筜湖和外海海水相交匯處建閘口,漲潮時海水通過閘口涌進筼筜湖,退潮時湖水可排到大海,以此實現水體的交換和循環。”王艷艷介紹,廈門建設6.5公裡的“西水東調”海水輸送管,利用自然潮差吞吐動力,將廈門島西海域的海水通過閘門、導流堤、海水管道納潮入湖,搞活上游水體,實現筼筜湖水質快速提升。通過建設排洪泵站、內外導流堤以及海水管道等,提升湖區整體水體交換能力。

記者採訪了解到,潮汐廣場的納潮口位於筼筜湖西北角,每天利用潮差進行自然納水,筼筜湖海水經過納潮口與大海聯通,使筼筜湖水系保持著自我淨化。如今,每當納潮水閘打開時,大量海魚隨著潮水涌入閘口,吸引了成群的白鷺,形成筼筜湖一道獨特的風景。

筼筜湖納潮口。

據介紹,2022年底,潮汐廣場項目榮獲AMP美國建筑大師公共景觀類別最高榮譽“至尊獎”。王艷艷表示,這一項目的實施使筼筜湖納潮量增加,改善了當地的生態系統,也為當地群眾創造了休閑公共空間。

王艷艷說,經整治后,筼筜湖水資源功能大幅提升,總庫容可達380萬立方米,利用海水自然潮差的動力,每天還可引入新鮮海水約130萬立方米,沿導流渠引至湖東橋下的內湖,由內湖向外湖流動,形成“北進南出”的大循環﹔“西水東調”調水能力提升至每天18萬—27萬立方米,極大提高了水體流動性,西海域海水作為補給水源,生態用水得到有效保障。

近年來,為了保護這片海,廈門加強陸海統籌,切實減少陸源入海污染物,海域海水水質基本達到功能區水質標准要求。筼筜湖同步推進源頭治污和搞活水體,五緣灣灣外疏浚開口、灣內保留濕地,杏林灣保留淡水濕地生態系統等成功做法,實現了海灣生態修復和城市生態功能的有機融合,從根本上保障了海洋資源的可持續利用。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量