福清市駐村第一書記:青山綠水間的他與她

在玉融大地,有這樣一群人,他們在廣闊天地中起筆“大有可為”的為民答卷,也在綠水青山間續寫鄉村振興的“筑夢新篇”﹔他們將一腔熱忱傾注在“天下無貧”的希望夢田中,又帶著田間地頭的“無字書”從基層返航……他們便是扎根在福建福州福清市的駐村第一書記。

2021年8月,福清市委組織部、市農業農村局從機關和企事業單位選派第七批33名干部赴村擔任第一書記,開展駐村幫扶工作。三年來,廣大駐村書記們以他鄉為家,落地了一批批農村發展項目,回應了一樁樁民生實事難事,同時也收獲了一個個高質量發展成績單——昔日產業基礎薄弱的村庄,做強了農特產品的大文章﹔曾經藏於深閨的小山村,迸發出農文旅融合的嶄新活力﹔暢通無阻的交通網,讓鄉村經濟駛入了快車道﹔源源不斷的人才“活水”,在鄉村的“沃土”上澆灌更多智慧和力量……

翻開他們的履職故事,無數精彩瞬間躍然紙上。

三次駐村顯真情,用腳步丈量每一寸土地

“福清438個村,我走了400個以上,對農村,我總是有著深厚的感情。”在福清市住建局負責農村工作的林洪劍,不久前剛剛結束了在南嶺鎮大山村三年的駐村生活。這已經是他第三次駐村。

林洪劍指導農村生活污水治理工作。福清市委組織部供圖

雖說是三次駐村,境況與思路卻大不相同。從一開始幫助村書記打打下手,到積極開展美麗鄉村建設,再到思考著如何提高鄉村的自主“造血”能力,林洪劍見証並親身參與了從脫貧攻堅到鄉村振興的變遷,也從中不斷汲取寶貴的實踐經驗,摸索總結出一條符合村情的發展路子:讓鄰近的幾個村子“抱團取暖”。

2018年,林洪劍作為福清第六批駐村干部選派至南嶺鎮西溪村,也就是在那時起,他意識到想要讓這麼一個腹地狹小的山村真正發展起來,必須要聯動周邊村,進行統一規劃管理。任期結束后,林洪劍主動請纓擔任大山村駐村第一書記,以謀求毗鄰的兩個村庄共同發展。

南嶺鎮大山村坐落於福清市東北部,村庄依山而建,臨水為界,山地資源豐富,其連綿六千畝的大姆山草場,為福州轄區最大最美的天然高山草場,不僅獲評“福建省美麗鄉村休閑村”“福建省金牌旅游村”,更是福清市第一個被列入“中國傳統村落名錄”的村庄,巧的是,這正是此前林洪劍在住建局經手申報的。

“跟大山村有種緣分,像是看著它長大的。”林洪劍笑道。三年來,林洪劍以全域旅游配套基礎設施改造提升為重點,累計投入資金1000多萬元,通過改造幸福院、夜景燈光建設、登山步道亮化、民俗文化館、鄉賢館、國安館、黨史館、停車場升級等旅游景區配套工程,融入西溪村連片開發,做好“筑巢引鳳”工作。

此外,他還依托當地農業產業與旅游資源,著力打造生態旅游業,與企業共同開發“草原農庄”項目,並動員村民在家門口就業,售賣獨具南嶺特色的牛仔肉、地瓜燒、茶籽油等,打響南嶺鎮的金字招牌,鼓起了老百姓的錢袋子,讓村財收入實現了從小幾萬到預計50萬元的跨越。

駐村住村更“鑄村”,小山村重新氤氳煙火氣

石竹街道洋梓村村口榕樹下,一場用“鄉音”傳“黨音”的趣味課堂在“鄉音講習所”開講,掀起接地氣的宣講熱潮﹔新時代文明實踐站內,學習驛站、科普宣傳室、農家書屋等便民設施一應俱全,構筑起村民家門口的“精神家園”。

如今在洋梓村,紅色教育蔚然成風,文明實踐遍地開花。“駐村,住村,還要鑄村!”面前這個眼睛彎彎、笑容明媚的姑娘正是石竹街道洋梓村駐村第一書記吳炎芳。作為福清市委宣傳部下派干部,她深知宣傳陣地在黨建引領日常工作中的重要性。

駐村以來,吳炎芳始終把帶頭“學思想”作為貫徹始終的主線,把加強文化建設作為幫扶的重點任務,當好“穿線人”,積極與福清市委宣傳部、文明辦溝通,爭取13萬元項目配套資金搭建新時代文明實踐站,並升級打造榕樹下的“鄉音講習所”,邀請市裡的專家學者、村中鄉賢前來宣講政策、黨史、農事、世事等,讓黨的聲音傳遍每一個角落。

吳炎芳在鄉音講習所為群眾講政策、話家常。福清市委組織部供圖

曾經的洋梓村位置偏僻,產業基礎欠佳,村集體經濟長期較為薄弱。如何找准優勢,突破發展瓶頸?帶著這些問題,吳炎芳一上任便與村“兩委”積極奔走,走村串戶吃透村情,認真聽取群眾心聲。

洋梓村三面環山、毗鄰太城溪,自然風光秀麗,是發展觀光旅游的好地方。“把美麗山水轉為美麗經濟,這才是洋梓村的‘生財之道’。”找到了突破口,吳炎芳梳理出一套完整的建設方案,與村“兩委”一拍即合。此后,她便瞄准洋梓村依山傍水的自然稟賦,通過招商引資,引進農耕文化展覽館、戶外露營地、百畝攝影基地等一批“網紅”文旅項目,打造集魚塘垂釣、戶外寫生、叢林穿越、瓜果採摘、民宿露營為一體的鄉村生態旅游模式,並在今年“五一”假期開放總佔地350畝的花千谷主營地(一期),接待游客5余萬人,預計年營業收入可達400萬元。

吳炎芳還充分發揮宣傳資源優勢,結合新媒體持續加大宣傳推廣,多渠道多平台宣傳鄉村旅游資源,提高景區知名度,讓多年來“被遺忘的村庄”重新氤氳煙火氣。

“這是一個從無到有的過程,如今農文旅融合的願景已經初見雛形,我手中的接力棒還需要繼續傳遞下去,讓洋梓村從‘網紅’走向‘長紅’。”吳炎芳展望。

不負青春不負村,95后書記為鄉村注入新鮮血液

“這是誰家的‘后生樣’?”(福清方言“年輕人”)初到龍田鎮東華村,鄉親們沒有想到身前這位模樣青澀、眼神清澈的95后竟是新來報到的第一書記,也沒想到村子因為他的到來,重新煥發生機與活力。

東華村是福清市遠近聞名的水產第一村,20世紀80年代,靠海吃海的東華村村民掀起了一場水產品加工的浪潮,將生產的章魚、面包蝦、貝類等產品遠銷海外,帶領著村庄富起來。

初來乍到,陳潮宇對這個村子的第一印象就是“有錢”。“走進村子,仿佛進入了別墅區,這也讓我感受到要想改變它是比較困難的。”一開始,他確實無處下手。

為了摸清情況,也為了取得村民信任,他挨家挨戶上門走訪,找村“兩委”聊、找村民聊、找企業聊,到田間地頭看、到養殖項目看、到生產車間看,逐漸掌握了村情,也發現了一些亟須解決的歷史遺留問題。

在一次走訪中,陳潮宇發現轄區一條河道淤堵,水質渾濁。該河道周邊幾家水產品加工廠和村庄的污水未納入城鎮污水廠統一處置,嚴重影響村民生活。

河湖之病,表征在水裡,根子在岸上。“要想徹底解決,資金和政策支持二者缺一不可。”陳潮宇說。通過與村民交流,他發現許多鄉賢都有捐資改善水質的想法,但受限於無人組織、對接,便遲遲沒有行動。

為此,陳潮宇與村“兩委”馬不停蹄進行現場踏勘、調研,結合實際情況明確整改方案。期間,他多次奔波於市直各部門,努力爭取更多的政策支持和資金保障,同時詳細了解相關政策法規,為河污水處理工程提供法律保障。此外,通過走訪鄉賢、召開鄉賢茶話會,商議河污水處理工程的相關事宜,積極動員更多商會和鄉賢踴躍捐資,目前已籌資到賬約1200萬元,預計將達1600萬元。“雖然這筆錢是不少,但是一分錢都不能亂花。”陳潮宇說。

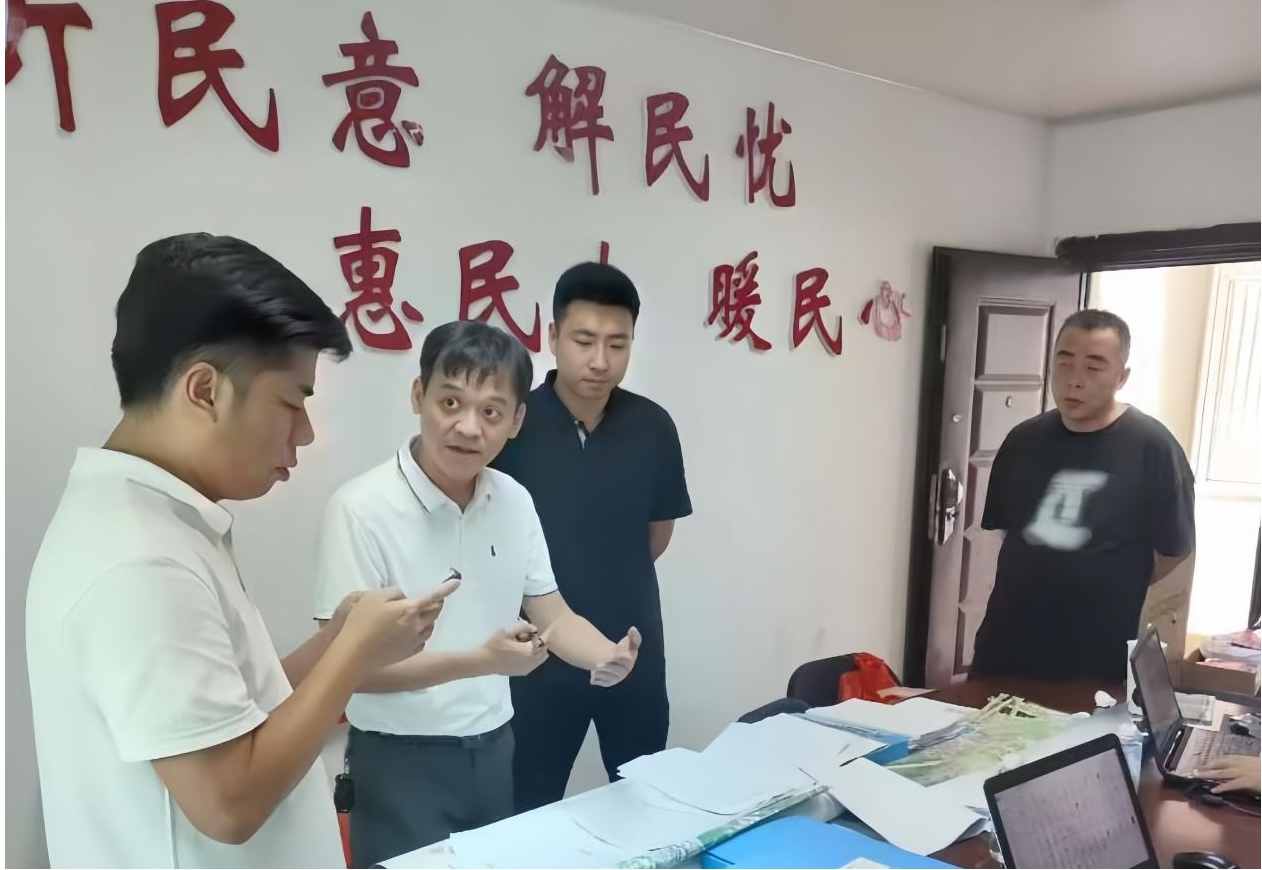

陳潮宇研究河道治理施工方案。福清市委組織部供圖

如今,通過外源截污、內源清淤、生態補水等治理手段,河湖面貌顯著改善,河流水質穩步提升。

除此之外,陳潮宇還幫助東華村解決了久懸未決的灘涂地糾紛問題,讓閑置已久的土地重新生“金”,村財收入從原先的一二十萬元增加到約七八十萬元。為年輕人找到一條“值得走的路”,富裕增收不必背井離鄉,越來越多年輕人選擇留在村裡創業,村民臉上笑容滿溢,對這個“小書記”越來越仰賴。

“最難忘的是有次村裡著火,大家都很緊張,當時我拿著滅火器救火,聽到人群中有個老奶奶喊著:小陳都來了,我們怕什麼!”陳潮宇說,“這一刻,所有付出都值得了。”

以柔克剛樹新風,清廉之花綻放文明鄉村

回到村委,林雪梅第一件事就是整理走訪情況記錄。在她的辦公桌上,擺放著厚厚的筆記本,密密麻麻寫著每天走訪農戶的生活情況、收入情況、等待解決的問題以及接下來的工作計劃。三年駐村,她養成了記工作日記的習慣。

駐村初期,林雪梅對自己的評價就是“小白”一個。“之前沒接觸過農村工作,也沒跟村民打過交道,比起其他人,我需要付出更多努力才行。”林雪梅留著一頭飄逸的長發,說話輕聲細語,看起來柔柔弱弱,怎麼也和“第一書記”這個身份不搭。

問起緣由,才知她是主動提出來到三山鎮魏庄村挂職。原來,林雪梅出生自三山鎮,雖從小跟著父母離開鎮裡,但對家鄉有著一份特別的情懷,反哺家鄉一直是她的心願。

林雪梅走訪魏庄村“魚耕田”項目。福清市委組織部供圖

走進魏庄村,碧水潺潺、岸綠景美、樓院整潔,淳朴民風充盈鄉間,清廉村居文化長廊鑲嵌於村落之中,一幅鄉村治理與清廉村居建設融合發展、相得益彰的新畫卷徐徐鋪開……這般美麗景致歸因於林雪梅的清廉文化建設。

作為福清市紀委監委干部,三年來,她積極踐行黨組織領導下的自治、法治、德治相結合的鄉村治理體系,堅持支部帶領、黨員帶頭、鄉賢帶動“三帶”工作法,通過“黨建引領+清廉村居”文化建設,以“廉能量”鼓干勁,以高質量監督提升基層治理效能。

堅持廉“融”法治,與平安鄉村同頻共振。通過邀請宇凡事務所舉辦法律講座、配合上級部門協辦“虎強哥”平安大講堂等,向村民普及法律知識、安全知識,並利用村裡的宣傳欄、廣播、小微權力監督群、黨建牆等,宣傳黨的方針政策﹔堅持廉“融”德治,與文化建設互融互進。將推進清廉建設與滿足人民精神文化需求相結合,通過開展送“福”到魏庄等移風易俗活動,引導群眾自我教育、自我管理,培育文明新風,講好“魏庄”故事﹔堅持廉“融”自治,與移風易俗有機結合。讓村民參與制定完善村規民約,將愛護環境、崇尚科學、杜絕浪費、婚喪嫁娶簡辦、治理天價彩禮、反對厚葬薄養等內容納入村規民約。

憑著林雪梅“以柔克剛”的這股韌性,魏庄村發展成遠近聞名的“網紅村”,獲得“福建省級文明村”等榮譽稱號。

“身沾泥土味,心懷百姓事。”林雪梅常把這句座右銘挂在嘴邊,這是她的心聲,也是廣大駐村干部共同的心聲。

駐村幫扶,一直在路上。眼下,又有一大批優秀黨員干部響應號召、牢記囑托,奔赴各地擔任駐村第一書記,接過這沉甸甸的接力棒,在希望的田野上闊步前行,以智慧為筆,以汗水為墨,奮力續寫更加精彩的履職故事。(陳夢凡)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量