霞浦縣三沙鎮:念好“山海經”走出“特色路” 讓“願景”變“實景”

“要使弱鳥先飛,飛得快,飛得高,必須探討一條因地制宜發展經濟的路子。”這條路子就是“靠山吃山唱山歌,靠海吃海念海經”,是寧德“擺脫貧困”的寶貴經驗。

多年來,寧德市霞浦縣三沙鎮始終牢記囑托,秉持“弱鳥先飛、滴水穿石”的閩東精神,堅持“產業才是硬支撐”的發展思路,因地制宜念好“山海經”,從東山到東壁再到“光影1號”濱海示范線的創建,致力於發展一個產業,富裕一方百姓,一條具有閩東特色的鄉村振興之路在三沙具象化。

三沙落日

從“一片茶葉”到“一卷紫菜”,在“唱山歌”中“擺脫貧困”

多年前,東山村的畬族群眾從山上條件惡劣的自然村搬遷至東山村,在“挪窮窩”后,便開啟“拔窮根”之路。在一任任東山村黨組織書記的帶領下,當地始終牢記囑托,原先“靠山吃山”,群眾大都是依靠耕種薄田,砍竹挖菜度日,人均年收入不到400元,而今來到靠海的東山中心村,就要“靠海吃海”,耕田變耕海,這裡的群眾有了新產業,發展紫菜養殖和加工,解決了群眾發展的問題,擺脫了貧困,走上了小康幸福之路。同時,隨著白茶市場持續向好,利用原來搬遷下來的自然村“荒山”,改造茶園種植2000多畝,引進新白茶品種,年產值1500多萬元,促進120多戶茶農增收,“一片葉子”成為“山哈人”的“搖錢樹”。2023年全村年總產值達3200多萬元,現有茶葉加工廠3家,紫菜加工廠15家,進一步壯大村集體經濟,2023年村級集體經濟收入達50.04萬元。

東山村

山海協作,聯動發展。“山海聯動發展並不是一般意義上的區域協調發展,而是通過山區與沿海地區之間人、財、物、信息的交流與協作,最終實現優勢互補、共同發展。”按照這一思路,近年來,東山村探索推行“支部聯建、村村聯動”,先后成立東山中心村黨總支和東山中心村黨委,不斷增強黨組織力量,通過“1+3+N”黨建模式,將東山、二坑、三坪三個建制村實行村組織聯建,共同推進基層治理、改善人居環境、促進共同富裕,打造出“大東山”黨建品牌,鋪就了一條從輸血到造血的嬗變之路。

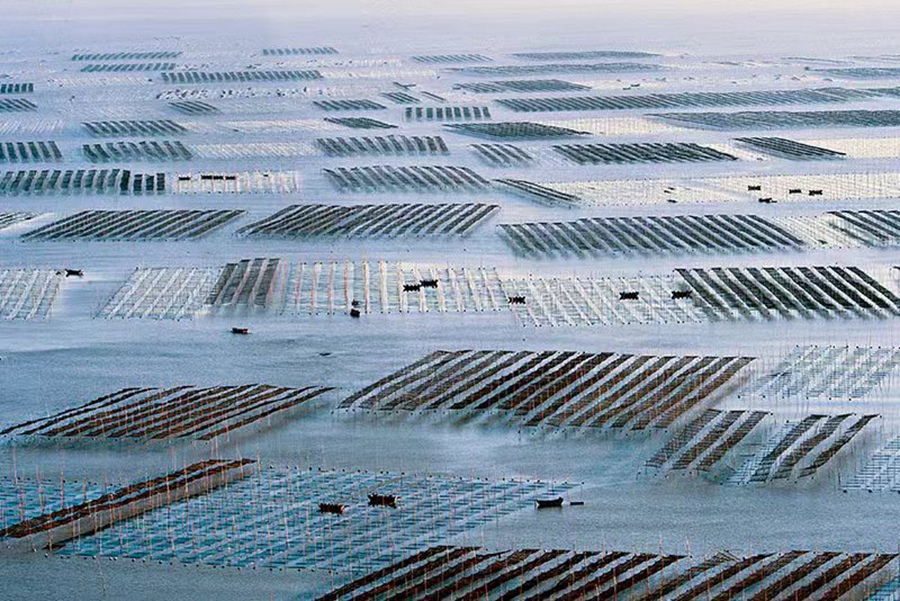

三沙鎮海上紫菜養殖

東山村黨支部書記鐘祖欽介紹,東山村根據三村整合建設的實際,不斷完善村基礎設施建設,提升村庄公共服務水平,打造出美麗的人居環境,使村容村貌發生了翻天覆地的變化。通過持續發展紫菜、茶葉種植加工等具有山海特色的富農產業,打造下山好口福畬村特產品牌。這些舉措不僅改變了東山村的面貌,也提升了村民的生活水平,使他們邁向了幸福美好的生活。

有些老年人聚在東山幸福廣場,經常會感慨“沒想到以前住那麼破的房子,如今能搬到這麼好的新村來住”“還是這個村名取得好,不管從多窮的地方來,在這裡都能東山再起,過上好日子”……在村廣場前方的八個大字“牢記囑托,幸福東山”,便是東山村發展變化的生動寫照。

從“一艘漁船”到“一棟房子”,在“念海經”裡“振興鄉村”

十多年前,東壁還是一個名不見經傳、無人問津的小漁村,如今卻成為一個新興文旅產業民宿村。

黨的十八大以來,東壁村立足當地地理資源優勢,科學謀劃把握發展方向,開啟了念好新時代的“山海經”,及時將海上生產、漁工勞務輸出等傳統產業轉變為漁旅結合新產業,以省級特色“光影小鎮”打造為機遇,探索發展“民宿+攝影”的文旅產業模式,尋求海洋與山區產業互補,有的漁民將傳統的海上捕撈的漁船或養殖輔助船轉型為旅游體驗船,開辟了新的增收渠道﹔結合民宿產業需要,開發出新產品,“住民宿、坐漁船、吃海鮮”的新體驗﹔從海上傳統漁船到岸上海景民宿,講述了新時代“上岸”致富的故事。

東壁村

東壁村以成功打造三沙鎮第一個網紅民宿——“拾間海”為契機,大力探索“鄉村振興合伙人”機制,整合閑置的舊校舍、舊村委樓,村集體以聯合開發、資產入股、租賃承包等形式參與民宿企業合作經營,吸引一批有資本、有情懷、有能力的人才返鄉創業,當投資業主、做民宿管家,打造拾間海、壹棲壹宿、逅海等精品民宿10余家,建設光影棧道、“尋光東壁”商業平台、停車場、鄉村驛站等文旅配套設施項目6個,吸引攝影家鄭德雄、網紅民宿創始人陳蜀曼等攝影民宿人才建設家鄉,形成以“民宿+”帶動多業聯動、多業融合的鄉村旅游新業態,入選第四批全國鄉村旅游重點村。2023年度東壁村集體經濟經營性收入近70萬元,農民人均可支配收入3.1萬元。

東壁村航拍

東壁村黨組織書記蔡建鋒說:“單個村的發展資源有限、力量單薄,隻有通過村村聯建,資源共享,抱團發展,才能最大限度提升整體效能,實現民宿產業做大做強。”據了解,東壁村堅持深化黨建聯建機制,採取“大村帶小村、強村帶弱村、中心村帶周邊村”方式,聯合古桶、虞公亭、八斗、大路頂等4個周邊連片村成立大東壁片區聯合黨委,在片區黨委的推動以及東壁村民宿產業的示范帶動下,古桶、虞公亭等村積極探索發展海景民宿和海洋旅游業,八斗、大路頂等村立足山地、森林,發展森林民宿、農家小院等產業,打造共享、共富、共美的“大東壁”民宿片區。

從“一縷陽光”到“一條公路”,在“特色路”上“示范引領”

逐夢山水,融合共贏。三沙鎮堅持深入學習運用“千萬工程”經驗,始終踐行“四下基層”制度,立足山海優勢,突出光影特色,秉持“山歌海經一起唱,弱鳥先飛謀發展”的發展理念,緊抓濱海攝影休閑旅游主線,通過挖掘“一縷陽光”這一自然要素的新質生產力,創新探索出“鄉村旅游+攝影、民宿、文體”發展模式,三沙的日出日落、海景民宿、特色美食在社交平台上不斷引流“出片”,吸引游客爭相前往,一幅具有閩東特色的文旅融合發展新畫卷正在三沙悄然繪制。

三沙光影棧道一期

路暢,業興,串起了一個個鄉村的“大振興”。當前,三沙鎮以疏港公路的全線貫通為契機,不斷豐富文旅融合發展,按照“全鏈合作、全面互補、全域提升”的村級合作模式,打破區域界限,實現協調聯動,依托“光影1號”公路沿線村的自然風貌和人文特色,充分融入山海、田園、攝影、石頭厝等內容,鼓勵村庄個性化發展,創建出“東山見福、隴首引航、小皓掠影、古桶藏幽、虞公踏浪、東壁尋光、西嶼漁歌、東澳歸帆、烽火古鎮、花竹觀日”為主題的“光影1號”濱海觀光道示范線,將紅色研學、精品民宿、灘涂攝影、沙灘海景、特色美食等旅游元素與和美鄉村建設有機結合起來,實現業態多元、錯位發展,避免行業“內卷”,全域呈現“點上出彩、線上成景、面上美麗”的大格局。

同時,全面實施村庄立面改造提升、強弱電下地、綠化亮化、道路“白改黑”等基礎工程,不斷完善景區景點的停車場建設,推進G228道路景觀帶提升項目建設,制定《黨建引領人居環境整治三年行動實施方案》,創建一批“美麗示范家庭”“美麗示范商戶”“美麗街巷”和“最美村庄”,全面推動鄉村人居環境整體提升。數據顯示,2023年全鎮旅游總收入1.6億元,接待游客190萬人次。2023年10個示范線沿線村的平均集體經濟收入達52.48萬元,其中50萬元以上村5個。

三沙日出

“近年來,三沙鎮堅持抓黨建促鄉村振興,通過將全域旅游、民宿產業、民俗文化、生態康養等元素融入‘光影1號’濱海觀光道的創建全過程,不斷建強組織鏈、延伸服務鏈、激活人才鏈,推動鄉村振興多元化發展。我們還將繼續擦亮‘光影1號’這張名片,進一步加快旅游產業、海洋漁業、對台交流等聚合交融發展,持續推進一二三產業融合發展,把群眾期盼的美好生活願景變為真真切切的實景,走出一條獨具閩東特色的三沙光影之路。”霞浦縣副縣長、三沙鎮黨委書記鄭信旋說。(韓星)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量