實用實效 加速推進——綜治中心規范化建設的廈門探索實踐

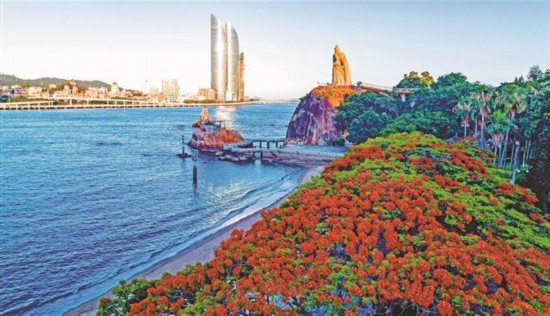

廈門堅定不移統籌發展和安全,堅持和發展新時代“楓橋經驗”,加速推進綜治中心規范化建設,平安穩定底板更加穩固。圖為廈門鷺江兩岸。(資料圖)

矛盾雙方通過綜治中心工作人員調解,握手言和。

東孚街道綜治中心化解群眾矛盾糾紛,當事人送來錦旗。

集美區綜治中心構建矛盾糾紛化解“最強大腦”,實現矛盾糾紛全流程閉環式管理。

工作人員對矛盾糾紛進行分析研判。(記者 薛堯 攝)

各部門進駐綜治中心,提升矛盾糾紛化解效力。

綜治中心工作人員耐心解答群眾的咨詢。(記者 薛堯 攝)

超九成

綜治中心各駐點單位協同配合,讓矛盾糾紛實現“一站式”化解,2024年超九成的矛盾糾紛在區、鎮(街)、村(居)化解。

15年新低

加速推進綜治中心規范化建設,全市社會治安綜合治理效能明顯提升,平安穩定底板更加穩固。去年全市刑事警情數降至近15年新低。

99%以上

將矛盾糾紛解決在基層、化解在萌芽狀態,實現“事了、人和”,近年來群眾安全感率長期保持在99%以上。

在廈門市集美區誠毅大街1-1號,有一幢嘉庚建筑特色的大樓。大門兩側,“集美區政務服務中心”和“集美區綜治中心”兩個牌子格外顯眼。這兩塊牌子,一個聚焦“發展”,一個著眼“安全”,從某種意義上看,映射出一座城市對發展與安全的思考。

發展和安全是一體之兩翼、驅動之雙輪。在全面建設社會主義現代化國家新征程上,化解矛盾糾紛,防范各類風險隱患,安全是一切工作的前提與基石。

2023年以來,全市政法系統與各級各有關部門在廈門市委市政府的堅強領導下,認真貫徹落實中央、省委政法工作會議的部署要求,堅定不移統籌發展和安全,堅持和發展新時代“楓橋經驗”,著眼安全問題,樹立底線思維,注重實用實效,全面鋪開、加速推進綜治中心規范化建設,實現市、區、鎮(街)綜治中心全覆蓋建設、規范化運行、實效化運作,並向“城中村”等重點社區拓展延伸,全市社會治安綜合治理效能明顯提升,平安穩定底板更加穩固,進一步提升了全市矛盾糾紛預防化解法治化水平和社會治安綜合治理規范化水平,探索實踐綜治中心規范化建設。

在“謀”上重統籌

高位統籌,建章立制,落細綜治中心規范化建設“施工圖”,強化試點先行加速推進

古人雲:“不謀萬世者,不足謀一時﹔不謀全局者,不足謀一域。”在城市治理的宏大棋局中,制度設計至關重要。

2023年以來,按照中央政法委部署和省委政法委具體要求,廈門市委市政府高位統籌,大力推進綜治中心規范化建設,明確三級黨委書記總負責親自抓、政法委書記常態調度具體抓、政法委分管副書記常駐中心蹲點抓,鎮(街)政法委員擔任本級綜治中心主任,相關部門指定分管領導全程配合建設工作,有效形成上下貫通、左右協同的工作合力。

建章立制是關鍵。市委政法委科學謀劃,以快行動落實、嚴標准執行,推進綜治中心規范化建設。2023年出台《廈門市加強社會治安綜合治理中心規范化建設實施方案》,明確規劃2023—2025年的三年建設計劃。2024年11月,中央政法委等部門出台綜治中心規范化建設相關意見,廈門對照文件要求,研究出台了系列工作指引,進一步明確綜治中心的功能定位、主要職能和具體任務。此外,廈門市還積極探索村(居)綜治中心試點建設與城中村現代化治理融合路徑,出台《關於開展村(居)綜治中心試點建設的指導意見(試行)》。這些文件進一步完善以綜治中心為樞紐的矛盾糾紛多元化解協作機制,從組織架構、場所設置到運行機制,全方位明確了規范化建設要求,為區、鎮(街)綜治中心規范化建設奠定了基礎。在綜治中心規范化建設的過程中,廈門也不急於求成,從2023年開始,選擇基礎較好的集美區、海滄區東孚街道等一批綜治中心作為試點,以點帶面,推動全市6個區、45個鎮(街)綜治中心硬件升級改造。

“我們通過制定方案、建章立制,精心繪制全市綜治中心規范化建設的‘施工圖’,並逐步將其轉化為區、鎮(街)綜治中心建設的‘實景畫’。從制度設計到具體落地,探索實踐綜治中心規范化建設。”市綜治中心相關負責人表示。

在“實”上下功夫

合署辦公,一站式解紛,落實矛盾糾紛化解法治化“路線圖”,打造矛盾糾紛化解“聚集地”,讓老百姓最多跑一地、隻進一扇門

綜治中心的建設,方便老百姓去,去了有人辦、依法辦,才是關鍵。2023年以來,廈門在綜治中心規范化建設方面,從老百姓角度出發,在“實”上下功夫。

綜治中心選址,在於“方便”——集美區綜治中心選址與集美區政務服務中心為鄰,從地鐵1號線官任站下車,步行200米左右就能到。作為街道一級的東孚街道綜治中心,選址與街道文體中心一街之隔,主打兩個字:便民。

綜治中心建設,在於“實用”——在試點的集美區綜治中心和東孚街道綜治中心,按矛盾糾紛化解法治化“路線圖”來設置業務窗口。各部門以常駐或輪駐的方式合署辦公,對老百姓來說,最大的便利在於,涉及多部門調解的矛盾糾紛,可實現“一站式”化解。

在東孚街道綜治中心,有一摞厚厚的錦旗,其中一面寫著“調解公正 情暖人心”,錦旗來自東孚街道鼎美村村民老鄭一家。3年前,老鄭父親的房子被列入征地拆遷范圍,面對1000多萬元拆遷款,老鄭七個兄妹之間起了矛盾。三兄弟認為:“女兒都已經外嫁,怎麼還能來分娘家的家產?”四姐妹卻堅持:“根據法律,子女同樣都有繼承權,‘出嫁女兒’怎麼就不能分?”就這樣,原本關系親密的七兄妹吵得不可開交,案涉房屋征拆工作也因此停滯。東孚街道綜治中心迅速介入,針對這起農村征地拆遷中關於“出嫁女兒”參與分配利益的矛盾糾紛案件,調解員約七兄妹到綜治中心進行調解,還請來征地拆遷法律援助律師、東孚法庭駐點法官一起調解。最后,在調解員和駐點法官的調解下,七兄妹當場簽訂拆遷補償協議與調解協議,中心內的共享法庭馬上出司法裁定確認書,兩年多的家族矛盾得到圓滿化解。

“在此之前,經司法部門調解成功、雙方簽訂協議后,還要跑到法院進行司法確認,至少還得等一兩天。如今,綜治中心成立后,法官和調解員在這裡辦公,了解核實情況后,半小時就能出司法確認,實現矛盾糾紛的‘一站式’化解,讓老百姓‘隻進一扇門’‘最多跑一地’。”東孚街道綜治中心副主任、東孚司法所所長陳明哲介紹說。

海滄法院東孚法庭庭長蘆絮認為,矛盾糾紛在綜治中心化解,比起訴到法院有兩方面好處——首先,老百姓通過調解,時間縮短,還不用訴訟費﹔此外,相比於判決案件的“剛性”,經過調解,雙方當事人比較“心服口服”,案件自覺履行增多,進入強制執行減少,真正做到“事了、人和”。

在“效”上見真章

科技賦能,打通壁壘,構建矛盾糾紛化解“最強大腦”,實現全流程閉環跟進和督辦問效,讓矛盾糾紛件件有回音、事事有著落

合署辦公,窗口整合,如果說,這些是各部門進駐綜治中心后物理上的聚集,那麼,通過科技賦能,打通各部門之間數據“卡點”、協作“堵點”,才能真正實現化學上融合,進一步提升矛盾糾紛化解效力。

集美區社會治安綜合治理指揮中心被稱為綜治中心的“最強大腦”,7×24小時全時段動態分析研判、應急指揮,依托“智慧集美”平台矛盾糾紛化解功能模塊,實現全區矛盾糾紛及社會治安事件“一屏統覽、一鍵指揮”。在平台上,每一起矛盾糾紛“走”到哪一個環節,點擊鼠標就可查看,還可以做到對各環節各部門的跟蹤督辦。去年4月,集美區法院陸續接到多起外地車主反映,他們在集美一家信息技術公司辦理ETC業務,當時公司承諾每月分期返還押金,結果卻未兌現,涉嫌“欺騙客戶”。同一時間,集美區市場監督管理局也收到多起涉該ETC代理商的投訴。區法院將相關情況上報區綜治中心,中心經分析研判后認為,該糾紛標的雖小,隻有300元,但涉及面廣人多,后續還會有不斷增多的趨勢,就馬上組織法院與市場監管部門會商。最終,法院精選1件案件示范判決,並根據是否退還設備制定2個調解方案,供當事人選擇,推動700多件糾紛一並解決。“如果車主通過市監部門投訴、法院訴訟,整個維權流程通常要半年,現在案件處理時間縮短至1個月,避免了700多件糾紛的解紛程序重復進行。”廈門市集美區綜治中心工作人員陳曉亮說,區綜治中心成立后,全程跟進案件、全鏈條統籌督導各部門的高效“化學反應”日益顯現。

“之前,如果調解不成,出了調解室,當事人去了哪裡,事情最后有沒有解決,各部門不知道,形成‘斷頭路’。綜治中心規范化建設以來,我們會對每一起矛盾糾紛跟進,調解不成,仲裁介入,仲裁不成,進入訴訟渠道,實現全流程閉環跟進,努力讓矛盾糾紛的處置,做到件件有回音、事事有著落。”集美區委政法委分管領導介紹說,在對矛盾糾紛閉環跟進的同時,也通過平台加強督辦問效,各部門之間更加配合,有效避免了“丟手絹”式的相互推諉,形成協同作戰的“接力跑”,提升了各部門矛盾糾紛化解效力。

對於顯性矛盾糾紛,實現全流程閉環跟進,對於潛在未發生的隱性風險隱患,實現精准預警、及時處置,從以前“被動應對”向如今“主動預防”轉變。2024年,集美轄區一名男子多次和前妻發生矛盾,今年1月初,雙方矛盾進一步激化。集美區綜治中心敏銳捕捉並第一時間發出預警,警方和社區工作人員等迅速介入,將矛盾糾紛解決在基層,化解在萌芽狀態。

在“特”上創品牌

聚力牽引,聯動各方,打造“楓橋經驗”創新地,共創廈門平安法治新局面

發動群眾、依靠群眾,這是“楓橋經驗”的核心精髓。在綜治中心規范化建設過程中,廈門結合本地實際,傳承和發揚“楓橋經驗”,發動群眾參與矛盾糾紛化解和社會治安防控,打造本地化、有特色“楓橋經驗”新品牌。

在思明,深田社區探索“近鄰解紛”模式,將協商議事的“茶桌仔”搬到群眾“家門口”,通過閩南“泡茶話仙”的方式,社區干部每周至少半天與居民談心,議群眾心頭事,解群眾煩心結,從源頭上預防和減少矛盾糾紛。黃厝城中村組建“1+N”調解隊伍,以社區調解委員會為核心,聯合網格員、老黨員、律師等多方力量。網格員每天穿梭在街巷,一旦發現矛盾苗頭,便迅速上報網格長,簡單糾紛當場解決,復雜問題則由社區人民調解委員會介入。

在湖裡,廈門湖裡區涉台糾紛化解中心去年5月31日成立,聘請在廈台胞為調解員,圍繞完善涉台司法服務、強化台胞台企法治保障、促進涉台糾紛調解,構建“台胞楓橋”機制。此外湖裡還打造“訪調對接”模式,探索“法律指引+人民調解+多元參與”的解紛路徑,禾山司法所“144”架構、殿前司法所“148+N”體系等百花齊放。

在同安區,蓮花鎮軍營村“高山議理堂”,設在一處古厝大院內,牆上張貼著閩南傳統典故、家風家訓等,村民們遇到矛盾糾紛就到這裡來,由村民代表評議,司法人員釋法,鎮街干部講政策,在泡茶聊天中把矛盾說開來、化解掉。

在翔安區,創新“四色工作法”,依據矛盾嚴重程度分為藍、黃、橙、紅四等級,請村裡黨員和有威望的老人,參與“隨手調”“村居調”“聯動調”等。心理服務也是翔安綜治中心建設的一大亮點,整合各方資源搭建“暖心會客室”,常態化開展心理講座等活動,免費為居民提供心理咨詢、情緒管理等服務。(文/記者 吳俊鴻 薛堯 圖/受訪單位 提供(除署名外))

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量