如何做到“培養一個、帶動一批、影響一片”?這間勞模創新工作室給出答案

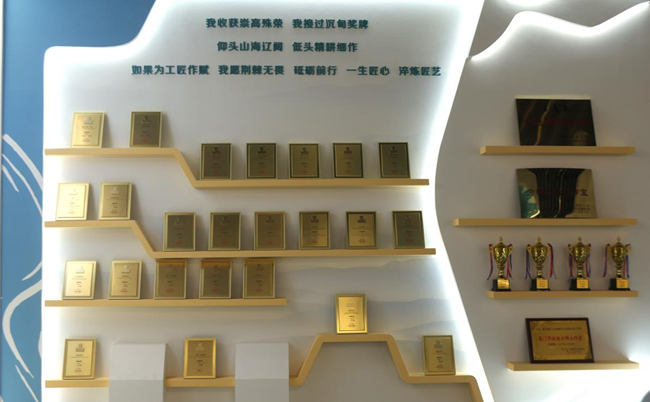

走進廈門煙草工業有限責任公司(以下簡稱廈煙公司)卷包車間李志勇勞模創新工作室,映入眼帘的是滿牆的榮譽証書和專利証書。

勞模創新工作室榮譽牆

在這個以全國勞模名字命名的空間裡,沒有刻板的標語,隻有此起彼伏的討論聲、試驗台運轉的轟鳴聲和一群“技術大拿”們俯身調試設備的身影。全國勞模、福建中煙首席技師李志勇常說:“創新不是寫出來的,是干出來的。”這句朴實的話,正是這個團隊創新創效的“密碼”。

2013年4月,李志勇勞模創新工作室初創時,僅有簡單的機械試驗平台。十年磨一劍,如今這裡已建成涵蓋設計討論區、電氣技術實訓區、3D增材制造和煙用輔料實驗平台、鉗工訓練區以及機械部件安裝調整訓練區域的五大區域,實現卷包生產全流程技術覆蓋。“我們致力於打造一個集技術交流、課題攻關、眾創研發、創新實驗、學習培訓於一體的前沿陣地。”卷包車間負責人黃小平介紹。

職工在勞模創新工作室電氣技術實訓區開展項目競賽

“創新要接地氣,得讓設備聽懂工人的話。”李志勇團隊自主研發的商標紙機械手智能填裝系統,就是這句話的生動注腳。過去,人工填裝商標紙既費力氣又容易出錯,團隊愣是啃下了視覺識別、路徑規劃等技術難關,讓機械臂像老技工的手一樣穩。系統上線后,單班次就能省下將近2小時的人力,節約設備採購成本1500萬,每年可產生經濟效益超60萬,操作工們笑著調侃:“現在連機器都學會‘巧干’了!”

“紅色引擎”是工作室另一重創效密碼。在文化牆上,“技·無疆,能·致遠”六個大字格外醒目。工作室把黨建陣地搬到生產現場,黨員突擊隊沖鋒在急難險重任務前。2025年年初,正值元春生產關鍵期間,生產壓力重又遇機台突發故障,18位黨員職工星夜兼程,極限搶修32小時,連續工作36小時,拆裝數百個零部件,完成搶修任務,沒有耽誤生產計劃。這種“把黨旗插在機台上”的勁頭,讓技術創新有了更堅實的支撐。

勞模創新工作室部分專利展示

翻開工作室的“創新創效台賬”,既有攻克“ITM全開式包裝機中支規格自主研發”這樣的技術硬骨頭,也有“安全聯鎖裝置改造”等小改小革。包裝機設備員劉長勝指著工作室裡一排專利証書介紹:“這些成果80%來自一線,像用於包裝機的校正工裝項目,就是三位維修師在工作之余,用半年時間在試驗平台反復調試出來的。”

經過工作室的“催化”,那些從生產現場迸發的靈感,實現由“金點子”變成“金果子”的轉化,最終化作降本增效的實招。近年來,工作室累計獲得國家級省級QC成果獎10項、取得授權專利44項,福建中煙科技進步獎6項、開展自主改造創新項目十余項,創造直接經濟效益超2000萬元。

勞模創新工作室專家為青年職工培訓授課

工作室的創效魔力,更藏在“傳幫帶”的煙火氣裡。“工作室24小時不熄燈,就是給年輕人練手藝用的。”正在鉗工訓練區指導的李志勇介紹。工作室聚合全國勞模、高級技師、部門技術能手等20余名專家組成培訓師團隊,建立“技能培訓+項目實踐+成果轉化”培養體系。通過青工技能訓練營、技能興趣小組等特色載體,年均開展技術交流培訓40余場次。近年來,工作室已孵化出全國煙草行業技能人才專家庫專家3人,高級技師13人,技師24人,工程師28人,高級工以上102名,佔比82.9%。他們就像星星之火,把創新基因播撒到整個生產線。

如今,這個286平方米的工作室,早已成為廈煙公司創新生態的“樣板間”。在這裡,勞模精神不是挂在牆上的口號,而是焊槍下的火花、機床上的刻度、師徒間的傳承。

這個充滿活力的創新平台,正持續釋放著“培養一個、帶動一批、影響一片”的輻射效應。當更多產業工人像李志勇團隊一樣,把“創新”二字寫進每個操作細節,寫進每台設備的呼吸裡,企業高質量發展的答卷便會越寫越精彩。(文/圖 李承楊 林依歆)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量