福建農林大學“林學擔當”系列(二)

杉木培育三代傳 林業升級六十年

在南方集體林區綿延的綠色林海中,一場持續六十余年的科研接力正在書寫杉木研究的歷史。福建農林大學林學學科杉木研究團隊自20世紀50年代起,歷經俞新妥、林思祖、馬祥慶等三代科學家接續奮斗,從基礎研究到產業應用,從種源突破到栽培創新,構建“種源試驗-理論構建-標准制定-產業服務”長周期、全鏈條科研體系,為我國林業現代化建設提供了重要科技支撐。

拓荒筑基:踏遍八省的種源求索與理論創新

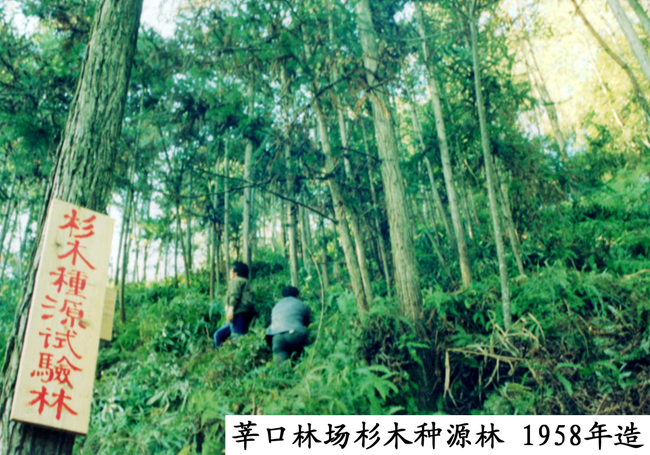

20世紀50年代,杉木栽培面臨著“適地無良種、造林無良法”的困境。1956年,福建林學院教授俞新妥以“敢為天下先”的開拓精神帶領團隊踏遍南方八省(區),在莘口教學林場營建我國第一片杉木種源試驗林,開創了中國杉木系統研究的先河。

這支科研勁旅以“把論文寫在祖國大地上”的實干精神,二十年間在全國建立59個種源試驗林,率先收集杉木特異性狀種質資源,首次破譯了杉木基因組。通過長期定位觀測,在國家級和省部級攻關課題的持續資助下,出版《杉木》《杉木栽培學》《中國杉木王》等專著,完成《杉木栽培生物學研究》獲國家教委科技進步二等獎、《杉木持續速生豐產原理及應用系列研究》獲國家科技進步三等獎、《杉木栽培學》獲中國高校自然科學二等獎,在全國產生了較大影響,成為杉木研究歷史最長和研究產出最多的單位之一,具有從事杉木良種選育、苗木擴繁和高效培育研究的較大優勢。這些原創性成果不僅奠定了我國林木種源研究和產業發展的基礎,更引領了人工林造林樹種研究的新方向。

杉木種源試驗林(1958年造林)(資料圖)

攻堅克難:聚焦杉木培育的良種良法與全周期系統發展

在杉木種源研究取得突破的同時,學科杉木研究團隊開啟了杉木栽培理論體系的創新征程,構建出涵蓋“苗木培育-造林方法-密度控制-養分管理-地力維持”的杉木全周期定向培育技術體系,確立了“良種良法”的科學范式,推動我國杉木栽培進入全新時代。

20世紀70年代引入數學模型編制閩北杉木立地條件主導因子表,首次實現造林地科學評價。同時,為實現適地適樹,合理規劃杉木用材林基地布局,在調查了福建不同地區杉木林分的生長規律基礎上,提出“兩帶三區”產區劃分理論,科學指導福建省杉木產業重心從閩南轉向閩北。研究團隊主導制定《福建省杉木速生豐產技術標准》成為全國首個省級杉木栽培技術規范。

1997年,凝結著俞新妥畢生研究精華編著的杉木研究領域著作《杉木栽培學》正式出版,標志著以“種源試驗-理論構建-標准制定-產業服務”全鏈條科研體系的成熟定型,推動杉木研究體系從碎片化走向系統化。

研究團隊從省級杉木研究室,如今已發展成為國家林業和草原局杉木工程技術研究中心。作為中國林學會杉木專業委員會的挂靠單位,連續成功舉辦了7屆全國杉木學術研討會,產生了良好社會影響,成為全國杉木科學研究、人才培養、成果轉化、咨詢決策的重要平台,為我國杉木產業的轉型升級發揮了重大作用。

杉木樟樹混交試驗示范林(左)與杉木林下套種楠木試驗示范林(右)

引領變革:破解產業瓶頸,科技賦能“雙碳”與鄉村振興

步入新時代,面對杉木連栽生產力下降、大徑材等高值化木材短缺等一系列制約杉木產業升級的核心關鍵技術難題,研究團隊以“頂天立地”的科研理念,開啟“科技賦能產業”的新實踐,突破產業瓶頸,推動杉木產業向高質量發展轉型,為我國生態文明建設、鄉村振興和“雙碳”等國家戰略目標的實現提供強有力支撐。

研究團隊首次系統揭示樹種特性、營林措施不當等四大核心致因,創新研發出杉闊混交、採伐剩余物管理、凋落物促分解和近自然經營等9項關鍵技術,成功破解杉木連栽地力衰退魔咒,從根本上變革了傳統不合理的杉木栽培制度。

同時,瞄准產業升級對高值化木材的大量需求,精准聚焦大徑材、大徑無節材培育技術,創新構建了以大徑材和大徑無節材增產和地力維護為核心的多目標輪伐期控制、遺傳控制、立地控制、密度控制及近自然經營等關鍵技術,實現了杉木高值化大徑材和大徑無節材林分質量的精准提升和可持續經營,讓基層單位和林農手中的“綠色存折”實現增值。這些鐫刻在山林間的科技成果,不僅讓杉木從“普通用材”變為“高值資源”,更以“科技賦能+產業增值”的模式,在南方林區筑起鄉村振興的“綠色經濟帶”,讓每一片林海都成為基層單位和林農可持續增收的“生態銀行”,為國家戰略儲備林建設注入強勁科技動力。

六十余載砥礪深耕,從閩北山區的拓荒者,到全國杉木產業的賦能者,再到“雙碳”時代的守護者,福建農林大學林學學科杉木研究團隊始終秉持“把論文寫在林海間”的信念,以“頂天立地”的科研擔當,持續解鎖杉木產業的生態與經濟價值密碼,在中國大地上奮力書寫著人與自然和諧共生的壯麗篇章。

如今,站在新征程的起點,這支團隊正以更加昂揚的姿態,緊握科技創新的鑰匙,瞄准種質資源創制、碳匯精准計量、智慧化經營等前沿領域,矢志為筑牢國家木材安全屏障、繪就鄉村全面振興的綠色畫卷、貢獻全球林業可持續發展的“中國方案”續寫新的輝煌,讓這片沃土之上的郁郁林海,持續澎湃著科技賦能綠色的時代強音。(文/圖 吳鵬飛 許珊珊 福建農林大學)

相關鏈接:

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量