廈門農商銀行:三把“金鑰匙” 開啟幸福門

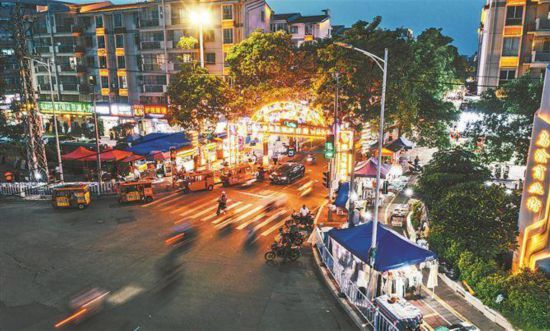

廈門農商銀行深度服務“金包銀”項目建設。圖為該行支持的烏涂商業街“金包銀”項目,該項目已成為活力四射的網紅街,為村民帶來紅火的好日子和鼓起的錢袋子。記者 林銘鴻攝

同安區西柯街道官潯社區“金包銀”項目始建於2010年,每年可為村集體增收約3000萬元,廈門農商銀行為其提供專項貸款約1億元。廈門農商銀行供圖

同安區洪龍“金包銀”項目為四村聯建,始建於2016年,廈門農商銀行提供專項貸款約1.7億元,每年為村集體增加收入約2100萬元。廈門農商銀行供圖

以“金包銀”經驗為指引,廈門農商銀行支持同安區美林街道四口圳社區發展用地項目建設。廈門農商銀行供圖

在廈門市同安區蘇頌大道旁的四口圳社區發展用地項目建設現場,四棟集商業和公寓功能於一體的現代化大廈已拔地而起,正抓緊最后沖刺。用不了多久,隨著項目竣工投產,社區產業升級、集體經濟壯大、居民增收致富的美好圖景可望漸次清晰。

作為同安區規模最大的農村集體發展用地項目,廈門農商銀行為其提供2.7億元綜合授信,並通過定制化金融方案疏解了項目建設的資金梗阻——這是該行繼承發揚“金包銀”寶貴經驗,與時俱進融入城市更新的又一實踐。

追溯實踐源頭,要回到二十年前。在“提升本島、跨島發展”重大戰略引領下,廈門市委、市政府獨創性提出“金包銀”模式,成功實現城市發展與農民增收的有機統一。

自“金包銀”模式構建之初,廈門農商銀行便深度融入發展大局,立足廈門實際,發揮金融在城市功能升級、產業結構優化及鄉村振興中的橋梁紐帶作用,逐步摸索出一套成熟機制,使金融成為激活區域發展內生動力的“金鑰匙”。

破題之鑰

產城共舞催生城市更新

暮色在天邊暈染開來,位於同安區新民街道的烏涂商業街,又迎來一天中的熱鬧時刻。這條800米長的步行街上,升騰著濃濃的人間煙火。土生土長的烏涂村民陳華昌,總喜歡在茶余飯后到這裡走走。他說,這條活力四射的網紅街,為村民帶來紅火的好日子和鼓起的錢袋子。這樣的變化,離不開當年的“金包銀”好政策。

2005年,同安工業集中區開工建設,拉開了“千年銀城”大開發、大建設、大發展的序幕。如何在工業化進程中堅持以人民為中心,保障被征地農民的利益,成為擺在戰略規劃者面前的必答題。

經過反復調研與論証,廈門創造性地提出“金包銀”模式:即在征地的同時,按人均15平方米預留發展用地,於村庄外圍建設“底層店面+上層公寓”的“金邊”配套設施,同時改造舊村內部“銀裡”,形成“居有其屋,工有其業,財有其源”的可持續發展格局。由於在征地拆遷之前就優先考慮好被征地農民的生產生活出路問題,解決了被征地農民生活的后顧之憂,為加快推進工業化、城市化進程起到了“破題起勢”的關鍵作用。

有專家指出,“金包銀”模式的核心智慧在於構建起了良性產城互動——工業集中區數萬產業工人催生商業需求,為“金邊”商鋪、公寓提供發展土壤﹔村集體項目填補了園區配套缺口,不僅讓村民獲得穩定收入,又優化了園區投資環境,實現“留得住鄉愁、看得見發展”的雙贏。

以同安工業集中區為例,歷經近二十年發展,園區已集聚企業約1500家,5條百億級產業鏈年產值突破1000億元,成為同安經濟高質量發展的重要支撐,從一個側面印証了“金包銀”模式的成效。

作為當時唯一深度參與“金包銀”模式的金融機構,廈門農商銀行從項目萌芽期便積極介入、創新探索。

“農商銀行‘懂農業、愛農村、愛農民’,這是我們區別於其他金融機構的核心特質,也是實現特色化經營、差異化發展的戰略基石。”廈門農商銀行董事長謝濱僑表示,在農村工業化、城市化的歷史機遇面前,實現好、維護好、發展好被征地農民的根本利益是“金包銀”模式的初衷,也是農商銀行責無旁貸的使命。

信用之鑰

先行先試撬動發展動能

“金包銀”項目的推動並非一蹴而就。

同安區新美街道后宅社區居委會副主任林國輕向記者回憶道,由於“金邊”工程是由國有企業出資代建,村民要想成為股東,得把房子從代建單位買回來。按照當時成本測算,每份股金近3萬元,以一家四口為例,一下子得拿出約12萬元。在此之前,盡管村民在征地后領到了錢,但多數已用於自家建房,這讓大家一籌莫展。

“集體致富路上,一個都不能少”,憑著這樣的信念,廈門農商銀行加入到“金包銀”項目中,並調研探討貸款的可行方式。然而,在農戶普遍缺乏抵押物的情況下,如何滿足貸款的“信用”要求,成為繞不開的難題。

經過多輪深入研究論証,憑借對農村信用體系生態的准確把握,該行創新提出“五戶聯保”模式,終於化解了村民入股的資金難題。按照該模式,五戶農民之間通過自願組合形成一個聯保小組,成員之間共同承擔聯保責任。短短三個月,發放專項貸款700多萬元,受益人口近160戶、500多人。

其間,廈門農商銀行在服務下沉、產品創新、配套支持上的暖心舉措更令人稱道。為了方便村民,該行將“辦公桌”搬到村民家門口現場辦公,村民憑身份証和印章即可便捷辦理。在貸款方式上,除了“五戶聯保”,該行還為“金包銀”項目所在地的村民推行聯保貸款、保証貸款、抵押貸款等多種方式,其超前性、完整性和可操作性,得到政府部門和被征地農民高度認可。與此同時,廈門農商銀行還通過提供最大幅度的利率優惠,實行資金、租金封閉式管理,靈活確定每戶還款方式和時間等,讓農民實實在在享受實惠與便利。

“感謝政府的好政策和農商銀行的幫忙,才有了今天的好生活。”2006年,同安區新美街道后宅社區前埔村“金邊”店面建成后,身為“金包銀”股東的村民林天送租下了一間70多平方米的店面,經營水暖器材生意一直至今。工業集中區建設發展帶來的市場需求,加之“金邊”集體資產的長期分紅,讓他們一家的日子越過越紅火。

相關數據顯示,在2005年至2014年十年間,廈門農商銀行累計為“金包銀”工程授信近16億元,惠及三萬多村民,實現“農民變居民、資產變資本、資金變股金”的轉變。

煥新之鑰

模式迭代激活要素資源

“我們目前正在做室內裝修,大概今年8月竣工。項目投產后,預計每年能創造2000萬元村集體收入。”看著社區發展用地保障性租賃住房項目工地上的忙碌場景,同安區美林街道四口圳社區黨委書記呂躍清的眼中充滿期待。

著眼於盤活村集體沉睡資產,實現共建共享、共同致富,2022年6月,四口圳社區報備開工了該項目。項目總投資約3.65億元,在全面發動村民自籌,並申請各級財政補貼后,項目仍存在較大資金缺口。“因為農商銀行扎根農村最久,與我們的距離最近、聯系最緊密,我們第一時間就想到了找農商銀行。”呂躍清告訴記者,結合此前“金包銀”服務經驗,廈門農商銀行很快就以綜合授信的形式,給予項目授信2.7億元,助力項目順利推進。

近年來,為了大力扶持村(社區)集體發展項目,激發集體經濟的活力,進而助力鄉村振興戰略穩步推進,廈門農商銀行與全市多個鎮(街)村(社區)簽訂戰略合作協議,通過制定村(社區)集體發展項目的金融服務方案,為項目建設提供全方位信貸支持。

截至目前,該行在廈門市范圍內已支持超35個村(社區)集體發展項目,提供授信超52億元,項目種類包括農貿市場、學校、醫院、“金邊”項目、“四統房”、商業綜合體、長租公寓等,涵蓋廈門6大行政區、16個鎮街、29個社區,惠及村民約15萬人,已形成一套可復制可推廣的村(社區)集體發展項目金融服務方案。

二十年彈指一揮間,“金包銀”這一惠民、富民工程已經在實踐中得到充分體現。作為“金包銀”模式的參與者、見証者,廈門農商銀行將繼續立足區域特點和自身優勢,加大對“金包銀”經驗的探索與實踐,使其在新時代煥發新活力,努力蹚出一條金融助力鄉村振興、城市更新的新路。(記者 陳本美 通訊員 杜宇飛 俞龍根)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量