一葉坦洋

兩列連綿的青山之間,坦洋溪在靜靜流淌。溪畔兩側,依山而建的房屋呈狹長分布。站在流池坪山上棧道俯望,坦洋村形似一葉龍舟,順著由高及低的地勢,宛如隨時競渡的姿態。

3600畝茶山環繞的坦洋,一片綠葉,維系著全村家家戶戶的日常營生,百年如是。

福建“閩紅三大工夫”之一的坦洋工夫紅茶就出自這個村落。

山坳裡的村庄

一

茶葉自1783年始就已經在福安廣為種植,清乾隆四十八年編修的《福安縣志》記載:“茶,山園皆有。”証明當時福安產茶區分布廣且多。

據記載,早在明洪武四年(1371年),坦洋村就已經有人在菜園四周種植茶葉,當地人就叫“坦洋菜茶”,適合制作紅茶、綠茶。1851年,坦洋村“萬興隆”茶行老板胡四福以當地的坦洋菜茶為原料,引入了武夷山的小種紅茶制法。因試制此茶頗費工夫,參與研制的眾茶商商議出“坦洋工夫”品名。坦洋工夫紅茶一投入市場,便廣受歡迎,更有“英商購買華茶,以坦洋出產為最”的記載。

“茶季到,千家鬧,茶袋鋪路當床倒。街燈十裡亮天光,戲班連台唱通宵。上街過下街,新衣斷線頭,白銀用斗量,船泊清鳳橋。”朗朗上口的民謠描繪的就是當時坦洋茶業的盛景。

今年59歲的劉智勇是土生土長的坦洋人,“我記得小時候村裡還有兩座歐式風格的建筑,老人說,那是清代茶商為接待外國客商而特意建的。”

下街15號,從石階拾級而上,依序是上書“武魁”兩字的住宅、彼時用於茶葉交易的大廳、生產茶葉的橫樓。這組黃牆黑瓦的土木建筑已近150年,為茶商施光凌所建,是豐泰隆茶行舊址。橫樓三層,每層11開間,為制茶工房,也是坦洋村迄今為止保存最為完整的早期紅茶制作工坊。

百年橫樓

橫樓地處村庄的高處,憑窗遠望,村庄大部分建筑、景色盡收眼底。遙想當年收茶時節,施光凌在此目睹千米長街的熙熙攘攘,心裡該是怎樣的躊躇滿志、意氣風發。

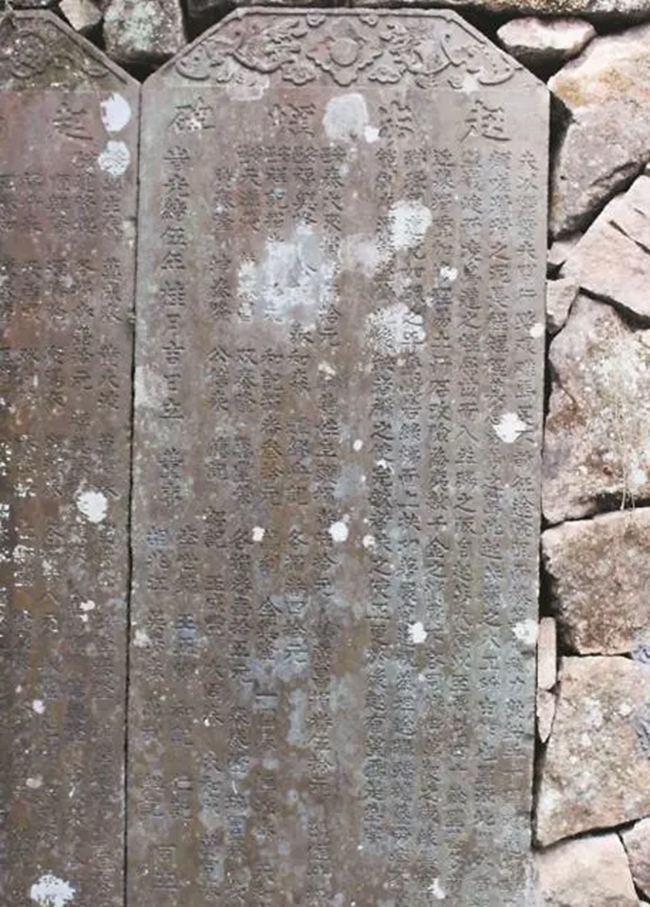

寧德飛鸞嶺南路的起步嶺是晚清時期的閩東北海絲茶路,保存完好的兩塊石碑,記載著清光緒時期茶道修建的始末,寧德、福安、壽寧等地茶商捐資的數目。水陸兼程、人力肩挑的茶葉出口之路延續到1899年三都澳港口開埠。

起步嶺碑

清同治五年(1866年),福建省在坦洋村設立茶稅局,足見當時坦洋茶葉市場規模。1881年至1938年,坦洋工夫年均出口超500噸,最鼎盛時期的1881年,福安縣茶葉出口7萬箱(約2100噸),佔福建省總量的十分之一。

1915年,漂洋過海的坦洋工夫在巴拿馬太平洋萬國博覽會上獲金獎。

抗日戰爭爆發后,海上茶路受阻,以出口為主的坦洋工夫紅茶就此失去了延續半個多世紀的輝煌。新中國成立后,福安茶區“紅(茶)改綠(茶)”,這一改就是30余年,坦洋工夫紅茶僅保留少量生產。

二

坦洋上街,一座百年老屋的門口,一名老媼正在打掃地上的雜物。“這棟房子有兩百多年了。老媼名叫蘇石蓮,已經81歲了,衣著整潔,話語輕柔。面對苦難,她依然保持著對生活的熱愛。大兒子離婚后去了福安做工,二兒子因病早逝,一人獨居的蘇石蓮領著低保金,依然精心維護著這個家的整潔。

劉少如的命運與蘇石蓮並無二致,幼小就失去了雙親,工作中又屢屢受挫。1978年,個頭瘦小的劉少如再回到坦洋任村委會主任時,已經50歲了。

劉智勇說:“父親是個有雄心的人。”當過村支書、如今又回來擔任村委會主任的劉少如知道:坦洋人的生計離不開一片茶葉,重振坦洋工夫成了他的“老年”壯志。坦洋村的山頭又綠了,茶葉開始收成的季節,茶廠終於又開工了。

命運多舛,1984年開春,茶葉收購價格暴跌,茶廠積壓了數千擔茶葉。劉少如十分不解,多處詢問,怎麼也找不到價格暴跌的答案。鼓動著全村復墾茶園的是自己,還沒幾年卻又走入了絕境。劉少如決定親自尋找答案。雇了一輛貨車,裝了幾十擔茶葉,劉少如直奔上海。“如果賣不出去,茶葉直接倒入黃浦江,自己一路乞討回來。”

天無絕人之路,劉少如的一車茶葉被搶購一空,賣了8000多元。不少茶商得知劉少如來自福建坦洋,爭著要和他簽訂購銷合同。

劉少如想創辦一家公司,也方便與客商簽合同。當時的茶葉實行的是統購統銷,劉少如直接上福州找到了時任省農業廳廳長林桂鏜。林桂鏜也是一名茶葉專家,他不僅支持劉少如辦企業的想法,同時安排劉少如與下屬的富民公司接洽,企業還沒批下來,劉少如就以坦洋工夫茶葉公司的名義與富民公司簽訂了購銷一千五百擔茶葉和貸款六十萬元的合同。

回到福安,劉少如找到了分管農業副縣長,給他看了與富民公司簽訂的合同,副縣長正愁著全縣幾十萬擔茶葉的銷路,在劉少如的申辦企業報告上作了批示。

1984年10月,福建福安坦洋工夫茶葉公司在坦洋成立。此時的劉少如一如施光凌的躊躇滿志:“從明年起,大家有多少茶葉,公司全包下來,我保証不壓等、不壓價!”

幾個月后的1985年,茶葉購銷體制改革,不再由國有企業統購統銷。

這一年,公司賺了十萬元。

1986年,茶葉公司從祠堂搬到了三層新樓,盈利二十萬元。

1988年,劉少如任村委會主任的第十年,坦洋村人均收入從180元上升到850元,超過半數的戶均收入超千元。村集體資產超百萬元。

寧德地委提出:閩東學“三洋”,坦洋要當“領頭羊”。

1991年,坦洋村成為省級文明村,村集體資產超過300萬元,成為閩東的明星村。

三

元代楊文奎在《兒女團圓》中寫道“人無千日好,花無百日紅。”一個產業也是如此,在競爭激烈的茶葉市場,綠茶、鐵觀音、普洱、紅茶、白茶各領風騷,即使在坦洋茶葉再度興旺的上個世紀八九十年代,主打的產品也是綠茶。

已是盛夏的中午,晴空萬裡,陽光更顯得火辣。戴著遮陽帽的凌團容剛從茶園除草回來,正坐在村尾的廊橋裡稍息。茶園長虫的季節,凌團容一大早從福安趕回村裡,二十多畝茶園,整整忙了一個早上。兩個孩子分別在上海、北京經營茶葉,夫妻倆在福安也開著茶葉店,凌團容說自己沒認真算過一家的年收入,但一家子經營茶葉已經有三十多年了,“我現在要趕去坐班車回福安了,店裡還忙著呢。”

2004年,一份《重振坦洋工夫品牌,再創福安茶業輝煌》的福安市政協委員提案,喚醒了塵封已久的坦洋工夫紅茶品牌。

2006年秋,福安市在北京舉辦坦洋工夫茶新聞發布會,11種以“坦洋工夫”為統一品牌的茶產品同時亮相。

坦洋工夫茶制作技藝國家級非遺代表性傳承人林鴻參與編制了《坦洋工夫紅茶綜合標准》地方標准,《地理標志產品坦洋工夫》國家標准等一系列技術規范。在品種改制、工藝創新上也下了很多功夫,現在為許多茶客喜愛的花果香坦洋工夫,就是坦洋工夫紅茶守正創新的迭代新品。

二十一世紀,“坦洋工夫”獲“國家地理標志保護產品”“國家地理標志証明商標”“中國馳名商標”等榮譽稱號。

2024年,即將退休的劉智勇成為一名鄉村振興指導員,回到了溪坪村,溪坪村是以坦洋村為核心“大坦洋”片區鄉村振興聯合體成員村庄之一。聯村公司由7個村庄聯合出資,分工協作,優勢互補,2024年聯村公司收入超過了500萬元。

坦洋千米長街,福茶館、非遺文創工坊、寧時光村咖等星星點點分布在街頭巷尾。坦洋再次成為周邊村庄鄉村振興的“領頭羊”。

福安農墾集團董事長蘇紹鈴每個月都要去幾次坦洋,坦洋村的多個項目都由農墾集團運營。農墾集團在坦洋的情意樓有40多個房間,蘇紹鈴介紹,“現在正在裝修的是二期項目,年底就將開業。”

農墾集團是坦洋企村聯建的國有企業,旗下的福建農墾茶業有限公司擁有坦洋、高坂、王家等三大國有茶場,茶園總面積4800畝,是坦洋工夫紅茶的領軍企業。

坦洋茶葉小微園是農墾集團建設的標准化廠房,目的是幫助村裡的家庭作坊更上層樓。小微園已有5家企業入駐,原先在村裡開著小作坊的林正錦搬進了標准化的小微園,企業順利地通過了SC認証。“與客商簽合同更有底氣了。”林正錦說。

劉志杰繼承了父親劉少如的茶業,泰和茶行就開在坦洋街上,大姐及大姐夫則在廣西橫縣經營了茶葉。

2024年,坦洋村茶葉總產值達1.1億元,村集體收入213萬元,村民人均收入3.61萬元。

流池坪山腰,兩條觀光棧道就在茶園之上。俯瞰坦洋,遠處的青綠茶山,近處青瓦黃牆的村庄,流淌百年的坦洋溪,勾畫著一個村庄的百年風華。(文/圖 吳道鍔 陳健)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量