泉州首創全鏈條保護文物路徑 解鎖私人產權文物活化利用難題

施琅故宅修繕前房梁開裂、立柱傾斜

施琅故宅修繕后一改破敗、傾頹景象

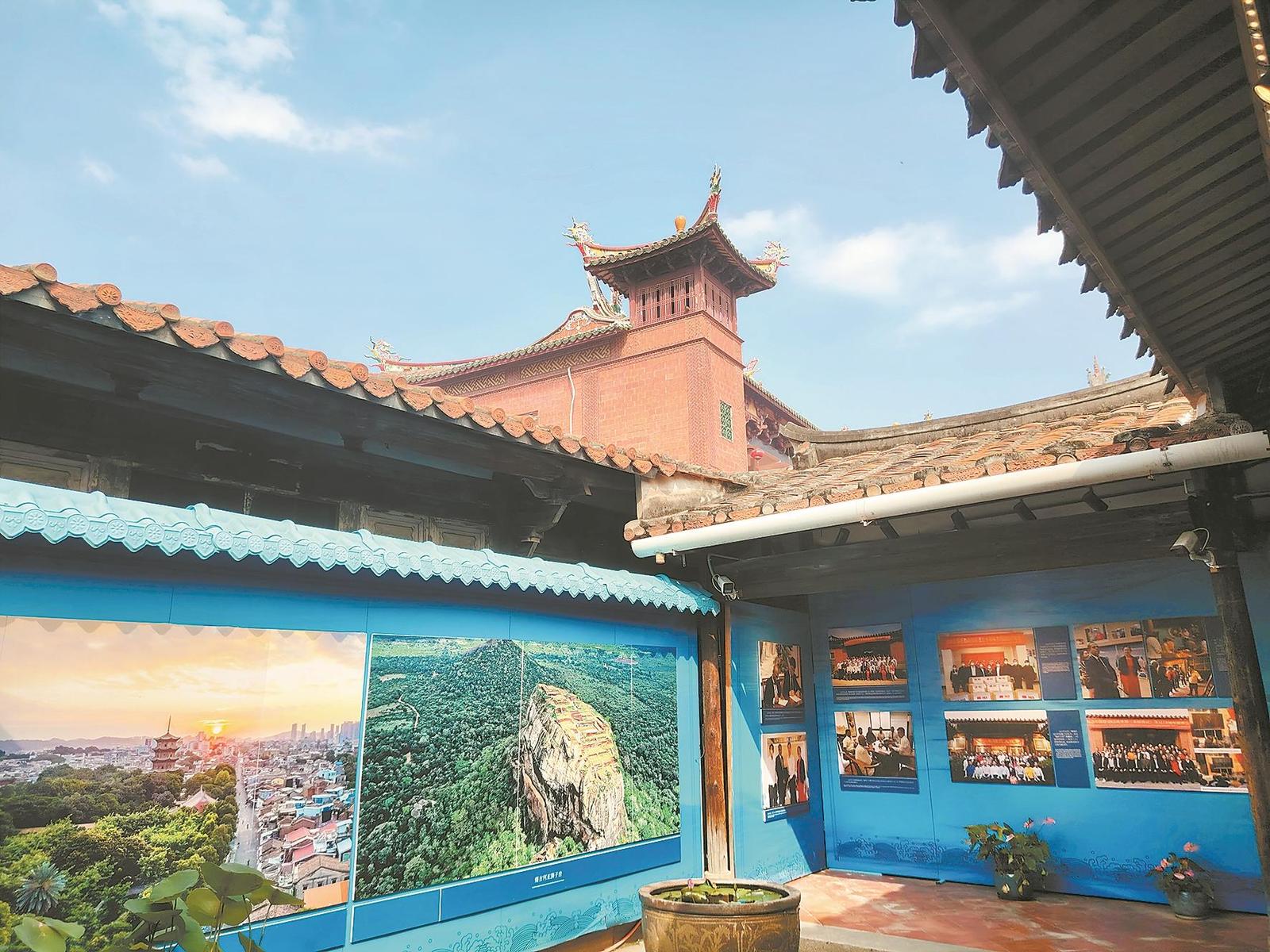

錫蘭僑民舊居變身主題展館

傅宅經過加固修繕化身迎接南來北往游客的“古城會客廳”

當古城的暮色漫過燕尾脊,當劇場的紅燈籠次第亮起,一場穿越千年的非遺對話在蘇廷玉故居開啟,泉州提線木偶與南音這兩項被聯合國教科文組織認証的“世界級活化石”為研學的學生們帶來了十足的動感體驗。這個暑期,蘇廷玉故居推出研學活動,每天至少舉辦兩場非遺表演,場場爆滿。很難想象,如今成為文化展示窗口的蘇廷玉故居,之前卻存在磚牆倒塌、梁柱腐蝕等破敗現象。

蘇廷玉故居再度煥發新活力,只是泉州解決私人產權文物管護難點的一個縮影。

坐擁世遺泉州古城核心區,鯉城擁有不可替代的文化能級,一棟棟承載著宋元海洋商貿輝煌記憶的古大厝,曾因產權分散、修繕艱難而陷入“保護困局”。227處不可移動文物中,逾百處屬私人產權的古建筑面臨產權復雜、修復困難、消防隱患等嚴峻挑戰。如何讓這些散落於街巷的“活化石”重煥生機?泉州探索“產權治理—科技防護—司法守護—活化利用”的全鏈條保護路徑,如一把“金鑰匙”解鎖私人產權文物活化利用的難題。市文旅局有關負責人表示,該做法系全省首創。

破析產僵局 文物古宅重獲新生

“春游芳草地,夏賞綠荷池,秋飲黃花酒,冬吟白雪詩。”作為歷史上施琅將軍四季園林中的“秋、冬”二園(又統稱為“東園”)的釋雅山公園無聲見証著歷史的變遷。施琅故宅處其內,如今經過修繕,整座故宅古色古香氣息濃郁,古民居的結構、肌理得以保留,很好地保存了原來的歷史風貌和建筑特色。

“一棟古厝眾多繼承人,意見難統一,眼睜睜看著老宅朽壞。”這一度是施琅故宅等文物面臨的真實困境。作為第六批全國重點文物保護單位,這座康熙年間的珍貴建筑因產權分散一直沒有得到有效修繕。

“破敗不堪,很難想象這是施琅故宅。”住在附近的居民林楠說,前幾年宅子裡長滿荒草,房梁開裂、虫蟻侵蝕、立柱傾斜。人都不敢靠近宅子,更不用說參觀了。

有著400多年歷史的施琅故宅,通過“政府購買+產權協商”的模式,實現國有化征收。“政府出面,幫助解決了歷史遺留下來的問題,施琅故宅恢復了往日的風貌。”施琅故宅原產權人表示,產權上交國家,老住戶住上新房子,家族傳承的記憶保留下來了,大家都很欣慰。

2024年年底,施琅故宅的修繕工程完工。修葺后的施琅故宅,一改破敗、傾頹景象,老建筑煥發新機。

此外,建造於清初的錫蘭僑民舊居是福建省級文物保護單位,經與產權人多輪商談,實行“部分征收+租賃托管”創新模式。初建於清康熙年間的萬正色故宅,實施“以修代租”模式,由鯉城區屬國有企業進行承租並負責管理。

多元產權處置模式下,配套建立專業律師+調解員+公証員“三對一”法律服務機制,近三年化解歷史產權糾紛十余起。

筑智慧防線 文物穿上“智慧防護服”

位於鯉城區鯉中街道新峰社區“黨建+”鄰裡中心的鯉城區文物安全監管中心,在AR/VR科技手段的加持下,各文保單位信息得以全景展示,工作人員通過中心的“福建省文物保護單位安全監管平台(鯉城區)”,直觀地掌握轄區文保單位現場情況,實現24小時遠程在線監測、監管。這是全省首個全覆蓋文物智能監管平台,鯉城轄區近200個文物點逐步納入平台統一管理。

“泉州的私人文物古大厝有個特點,很多屬於華僑華人產權,華僑華人長期旅居海外,導致文物古大厝常常大門緊鎖,基層文物安全員難以進入,管護、巡查難度大。同時,古厝木構結構老化、易燃,傳統人工巡查力有不逮。”鯉城區文物安全巡查員楊劍宏表示。對此,鯉城區陸續推進全區文物點升級,安裝文物安消防設備5400個(套),實現24小時遠程監控、風險預警與應急處置聯動。

鯉城區文化遺產保護中心工作人員林志福表示,通過數字孿生技術構建34處重點文保單位的“三維數字鏡像”,將傳統二維地圖升級文物立體模型,實現毫米級精度的虛擬映射。系統搭載的AI分析引擎,自動識別設備異常、結構形變、地質沉降、白蟻病害等6類風險特征,構建起覆蓋“設備—建筑—環境”的全鏈條預警模型,並通過機器學習持續優化預警規則,自主識別歷史事件中的共性規律,動態調整風險閾值和響應策略,使預警准確率不斷提升。

強司法鎧甲 公益訴訟搶救瑰寶

當蘇廷玉故居修繕陷入僵局、洪氏大宗祠百年物權爭執不休時,海絲史跡保護巡回法庭成為破局關鍵。

“自法庭設立以來,審結文物刑案12件、民案37件,成功調解多起復雜糾紛。”據介紹,在泉州市中級人民法院的指導支持下,鯉城法院創新設立“海絲史跡保護巡回法庭”,推行刑事、民事、行政案件“三審合一”,集中管轄泉州市涉文化遺產案件,引入專家陪審與技術取証。

公益訴訟推動了施琅故宅、黃宗漢故居、萬正色故宅、王順興信局舊址等私人產權文物類古大厝的搶救性修繕,並採取府院聯動方式,聯合文旅、住建等部門開展巡查30余次,在蘇廷玉故居設立司法保護示范點,織密協同保護網絡。

活文物價值 文物穿越時空“活得有品”

位於花巷89號的傅宅有著近90年歷史,經過加固修繕,僑厝煥發新生,化身迎接南來北往游客的“古城會客廳”。

“我們將文物轉化成‘展示品’‘消費品’‘旅游品’和‘時尚潮品’,讓文物真正‘活起來’。”鯉城區文旅局相關負責人表示,他們深入發掘文物價值內涵,鼓勵活化利用文物建筑,通過推動文物轉化打造成4種“產品”,讓文化遺產真正“活”起來,並產生實實在在的經濟效益和社會效益。如將李贄故居、傅宅等提升為小博物館、小展館,轄區內此類展示空間達50處﹔將錫蘭僑民舊居、后城140號等私人產權文物建筑變身主題展館,年均接待游客80萬人次﹔結合片區改造,龍溪祖祠聚集周邊國有化征收的歷史建筑、文物點等,打造氏族主題公園,成為城市更新中留住鄉愁的點睛之筆。

同時,以文物類古大厝為主體,將各主題片區、考古遺址公園、歷史街區、傳統街巷、主題博物館、傳統手工藝技藝傳承基地等多樣化的歷史文化資源編織成網,打造了文明互鑒、海貿管理、港城生活、閩台情緣等4條主題游徑。

賦予文物新的生命力,讓文物綻放新光彩。世遺泉州生動踐行了習近平總書記殷殷囑托的“活態傳承”,書寫了文脈賡續的生動篇章。(融媒體記者 王金植 通訊員 黃文明 李慶軍 文/圖)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量