福建泰寧縣推動古城修繕和活化利用——

古厝新生,下足“繡花”功夫(文化中國行)

非遺代表性傳承人涂聲福正在教小朋友制作魚子燈。

李少蘭攝

游客用手機記錄古城生活。

李少蘭攝

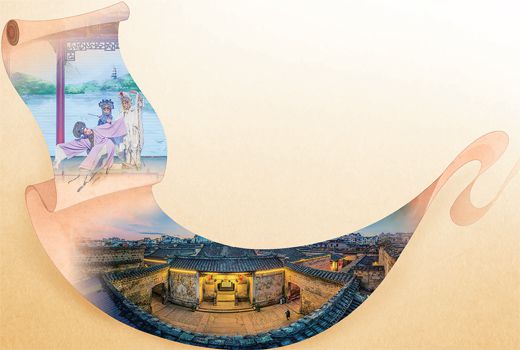

左上圖:古城內正在進行的梅林戲演出。

李少蘭攝

右下圖:航拍泰寧古城。

鄭和興攝

青磚,灰瓦,馬頭牆。

走進福建省三明市泰寧縣中心城區,依山環水而筑的泰寧古城吸引著人們的目光。

對游客張馨悅來說,泰寧古城是新晉“網紅打卡地”,“逛古城、嘗美食、體驗非遺項目,趣味十足”。

對鱻魚館店主黃輝來說,泰寧古城是事業發展的新起點,“人氣足、生意旺,店鋪面積在擴張”。

對89歲的古城原住民梁光葵來說,泰寧古城則是離不開的鄉愁,“在這裡長大、生活,還記得一棟棟老宅子裡原來都住著誰”。

泰寧縣素有“漢唐古鎮、兩宋名城”之美譽,境內有大量明清時期的古建筑,特別是在泰寧古城內,保留著以全國文物保護單位尚書第為代表的明清古建筑群落。2021年起,泰寧縣持續健全完善古城“建管用”機制,全面推進古城保護修繕和活化利用。

“我弟弟還在父親留下的祖厝裡做拓印裝裱,有時間我就去看看。”邁著蹣跚的腳步,梁光葵常在古城裡轉悠,“經過這幾年修繕,古城舒適起來,也熱鬧起來了。”

修 復

尊重歷史,保護為先,條件成熟一棟修繕一棟

古城沒修前是啥樣?“老宅裡沒有衛生間,街巷到了晚上也是黑漆漆的,缺乏現代基礎設施,好多人都不愛住了。”古城原住民江燦娥在古城老宅裡一直住到上高中,“一棟房子住著四家人,越來越擠,上世紀90年代開始,大家陸續搬出去蓋房。”久而久之,人少失管,不少古建筑遭到損傷。

“修繕前,泰寧古城危房率已達40%,環境‘臟亂差’與房屋‘老舊破’問題凸顯。”泰寧縣歷史文化名城保護中心主任戴先安介紹,雖然之前也陸續修繕利用了一些古建筑,但古城整體仍較封閉,還有大量縣級文物保護單位和歷史建筑亟須保護修繕。

“泰寧古城保留著大量有明確紀年和文字記載的明清府第類建筑,可以說是閩西北古建筑年代判斷的‘標准器’。”泰寧縣博物館副館長朱俊杰介紹,泰寧古城整體街巷分布、建筑格局、藝術審美都具有獨特的地域性,在江南古城中都是不可多得的。

2021年起,泰寧縣下定決心,開始系統性梳理、修繕、保護古城,特別是搶救修繕危舊古建筑。

古建筑保護迫在眉睫,但不少屋宅產權復雜、歷史遺留問題多。“就說九舉巷8號,產權人裡有居民、國企、民企等,還有部分被強制執行的資產。”泰寧古城資產處置專班負責人肖友和道出其中兩難,“修,房屋產權不明,短期內無法收儲﹔不修,房屋已是危舊建筑,隨時有倒塌的危險。”

難題如何破解?但求所在,不求所有。“我們聯合文旅、住建、法院等,召集產權人和債權人協商,明確擱置爭議,保護為先。”肖友和介紹,負責收儲修繕的福建泰寧明城文旅發展有限公司(以下簡稱“明城公司”)引入第三方機構,在修繕前后分別評估建筑價值,投用后按增值部分佔建筑價值比例分配收益。目前,涉及被執行資產的21棟古建筑已全部修繕完畢,並完成業態入駐。

“我們採取多種方式推進修繕,按居民自願原則收儲一部分開展修繕﹔利用歷史建筑‘以獎代補’政策,鼓勵群眾在縣裡編制的房屋修繕技術導則要求范圍內自己修繕一部分,條件成熟一棟修繕一棟。”戴先安說,目前已完成古建筑修繕130余棟,仍有260多戶原住民居住在古城內。

“我們家想留一份念想,就沒有接受收儲。”江燦娥說,在政府幫助下,自家老宅於今年4月完成修繕,保護了建筑的整體風貌。

九舉巷16號的明代別駕第謝氏祖厝內,一場全落架修繕正在進行。“從今年4月開始,預計到12月完工,確保承重梁柱、板壁、欄杆、排水系統等各處維修到位。”朱俊杰正查看施工現場。

“修繕前,房子屋頂瓦片霉變開裂,木構件遭到暴雨侵蝕與白蟻蛀蝕,坍塌風險已經較高。”朱俊杰介紹。

為恢復建筑原貌,施工單位必須在細致的設計方案基礎上,在施工過程中根據實際情況調整。“拆除改建部分后,我們通過地質勘測了解建筑原有的柱網結構分布,以此推斷過去建筑的樣式,再進行復建。”朱俊杰說,修繕還堅持原材料、原工藝制作的原則,“木構件用的是杉木,都由傳統木匠師傅一根根精細打磨、雕琢,展現手工技藝獨特的紋理。”

為修舊如舊,工人們在施工前還會充分判斷梁柱安全性結構,盡量保留原始構件,使其繼續發揮作用,並清楚體現古代構件與現代替換構件的區別,讓后人看清維修歷程。“在修繕后的古建筑內,我們能看到傳統建筑設計中蘊含的古人智慧,也能看到一段保護古建筑的故事。”朱俊杰說。

一棟棟古建筑修繕完成,江燦娥兒時的記憶又還原在眼前。“我還記得小時候和伙伴們互相串門,在街巷裡到處跑。”在老宅裡,江燦娥想起兒時圍觀傳統婚禮的景象,“廳堂裡擺起四方桌,兩側柱子上還貼著紅色的對聯,可熱鬧了!”

還是這座古城,還是這些鄰居,還是這份煙火氣。

共 享

多元參與,豐富業態,推進古建筑合理利用

走進九舉巷一棟古建筑,沿著木階拾級而上,長木桌前,茶香氤氳,一家茶企的董事長陸耀全正招呼客人。

“2003年,我就來古城開茶葉店,當年在尚書巷,四間店面月租金300元,街上一到晚上就靜悄悄,現在晚上9點多還是人來人往,同一地段的店鋪月租金已經快9000元了。”這些年,陸耀全兜兜轉轉搬了3次店址,但都在古城裡,“我們從賣茶葉,到發展民宿、研學等茶文旅產品,店鋪的選址和裝修也越來越講究,要給客人提供更豐富的旅游休閑體驗。”

明城公司副總經理陳丹暉介紹,在古城修繕同時,公司就制定了招商規劃,根據古城各街區的格局與建筑特點,設計鼓勵引進的業態,如進士巷建議引進非遺展示、閱讀空間、工藝工作室等,九舉巷建議引進茶舍、咖啡屋、民宿、傳統手工體驗館等。

“為擴大招商渠道,泰寧還鼓勵鄉鎮和縣直單位‘認養’修繕后的歷史建筑,根據規劃要求,負責引入合適的業態,也展示各鄉鎮特色文化。”陳丹暉說,裝修方案均經過專業部門審核,嚴格按照可恢復性原則,在保証建筑安全的前提下適當增加現代基礎設施。

在梅口鄉政府的牽線下,九舉巷8號搖身一變,成了一家共享茶室。“游客掃碼下單,就能進入茶室泡茶休息。茶室自助售賣機內的茶葉都是梅口鄉茶企的產品。”共享茶室店長鄒愛蓮介紹,茶室於2023年3月正式營業,現在每逢節假日,茶室都有不少客人光臨。

茶館、書吧、地方特產店、小吃店、古玩鋪、民宿……華燈初上,人來人往,行走在泰寧古城,豐富多樣的業態吸引著眾多市民游客前來。

看中日益增長的人氣,2022年,黃輝在古城裡開起了餐館。“餐館主打泰寧大金湖的全魚宴,周末訂桌都要提前三四天!”黃輝介紹,餐館的包間從最初的3個增加到7個,旅游旺季日營業額達1萬元以上。

據統計,今年上半年,泰寧古城接待游客約45萬人次,較2021年上半年同比增長114.56%。

互 動

非遺傳承,常態展演,讓文化融入建筑肌理

活起來的不只是建筑,還有古城內蘊藏的文化。

“做人就像做秤,一定要公平公正。”福建(泰寧)鄉村非物質文化遺產博覽苑(以下簡稱“非遺博覽苑”)內,64歲的“泰寧傳統杆秤技藝”非遺代表性傳承人王勇慶正在向前來研學的孩子們介紹傳統杆秤的歷史淵源、制作過程、杆秤文化等內容。展櫃裡擺著的,就是他祖傳或親手制作的秤杆與秤砣。

“從挑著扁擔走街串巷賣秤,到在泰寧扎根、開店,做了一輩子手藝人,沒想到還當上了老師。”2020年,進士巷內的全國文物保護單位世德堂被打造成非遺博覽苑,王勇慶捐出了祖傳的秤杆、秤砣、扁擔,“只要孩子們有需要,我就過來,給孩子們講講做秤的故事。”

傳統杆秤、梅林戲、棕編、魚子燈、擂茶、泰寧山歌……非遺博覽苑裡,49項非遺通過文字、圖片、影音、實物等形式向游客呈現文化的魅力。“除了靜態展示,我們還常態化進行現場展演。”泰寧縣文化館館長肖秋紅介紹,每晚,非遺博覽苑門口的攤位前,都有人唱著泰寧山歌賣擂茶﹔每周六下午,非遺博覽苑內都會開設免費的棕編課堂。此外,在節假日期間,還會邀請梅林戲、上青古樂等非遺表演團隊前來展演。“目前,我們正聯合古城內各個非遺展示館打造非遺共同體,把各項非遺體驗開發成研學課程,邀請非遺代表性傳承人與研學團隊進行分享、互動。”肖秋紅說,截至8月,今年非遺博覽苑已接待游客超2萬人次。

“逛古城、吃美食、玩非遺,好看、好吃、好玩,體驗感很強!”張馨悅說。

古城之外,非遺傳承工作也在進行。肖秋紅介紹,泰寧縣於去年全面啟動非遺代表性傳承人隊伍建設。一方面,發動中小學教師學習、傳承本地非遺,打造年輕傳承隊伍,也為非遺進校園培養師資隊伍﹔另一方面,走進老年大學,面向老年人開班授課,組建非遺展示隊伍,擴大非遺展示覆蓋面。

“我們在傳承好優秀傳統劇目、開展常態化公益演出的同時,也在探索將梅林戲與舞蹈、流行音樂等其他藝術表現形式結合,創作更新鮮的節目,努力讓更多人愛上梅林戲。”泰寧縣梅林戲藝術傳承保護中心主任毛清標說。

“古城的文化味回來了,人氣也回來了。”這兩年,梁光葵的弟弟、“梁氏拓印裝裱”非遺代表性傳承人梁光葆在自家祖厝裡,接待了許多參觀的游客。

一間拓印裝裱館,房間內一方對著天井的木桌,坐在屋裡,就能望見天上的雲,聽見街上熙攘的聲音。

古城正新生。

《人民日報》(2025年10月06日 第 05 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量