跨國遠程機器人心臟介入手術成功實施為廣泛應用奠定基礎

讓更多患者從創新技術中獲益(健康焦點)

|

|

廈心醫院導管室內,機器人進行二尖瓣修復手術。 |

|

|

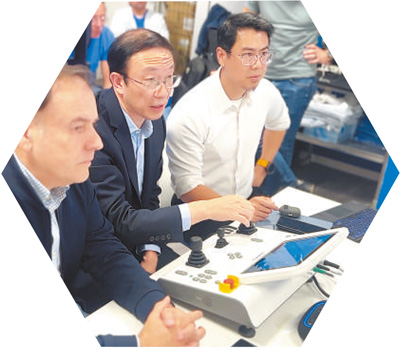

廈心醫院院長王焱(中)在法國操作機器人控制器。 |

|

“成功了!”

10月23日,振奮人心的歡呼聲,同時從廈門大學附屬心血管病醫院(以下簡稱“廈心醫院”)和法國波爾多大學醫院傳出。全球首例跨國遠程機器人輔助經導管心臟介入手術成功實施。

手術成功意味著技術上的歷史性突破,進一步驗証了這一手術遠程精密操控在真實臨床場景下的可行性與安全性,為破解優質醫療資源分布不均的困境提供了更多可能。

通過精准導航與遠程操控,實現萬裡之外的生命守護

10月23日下午,廈心醫院導管室內,73歲的患者陳先生正在准備接受經導管二尖瓣修復術。與以往不同,室內不見主刀醫生的身影,取而代之的是形態各異的心臟手術機器人。融合高精度機械臂、智能運動控制、高可靠性自適應安全算法與5G高速冗余通信等多項前沿技術,機器人系統操控導管在患者跳動的心臟上完成瓣膜定位、夾合等高難度操作。

與此同時,相隔萬裡的法國波爾多大學醫院遠程操作室,燈光聚焦在前方大屏幕上。屏幕左上區域是心臟介入的X線影像,可看到手術器械在心臟區域的操作軌跡﹔右上區域是三維超聲影像,精准定位心臟瓣膜病變部位﹔下方區域為廈心醫院導管室實景和法國波爾多大學醫院遠程操作室的畫面,中法醫療團隊跨越萬裡實時協同操作。

陳先生心功能衰竭是由二尖瓣脫垂關閉不全引起的,他的心房在收縮期出現反流,會增加肺循環壓力,容易出現肺淤血、肺水腫,威脅生命健康。“需要通過手術用夾子一樣的結構把病變區域關起來。手術前已對患者的身體狀況做了充分評估,其心臟病變相對簡單、解剖結構清晰,適合做二尖瓣修復術。”廈心醫院結構性心臟病科醫生姚彥爾說。

“再往裡來一點點”“這個角度最好”……正在法國進行學術交流的廈心醫院院長王焱跟身旁的波爾多大學醫院成人結構性心臟病介入科負責人利奧內爾·勒魯教授討論。通過高速、低時延的國際網絡,實時接入廈門的機器人操作系統,他們實現了對二尖瓣病變區域的精准導航與遠程操控。

為確保這場跨越空間的生命守護萬無一失,廈心醫院心臟介入、麻醉、超聲及護理團隊緊盯著屏幕上跳躍的生命體征數據和實時傳輸的手術畫面,隨時准備應對突發情況。

歷時約1小時,二尖瓣反流近乎為零,手術很成功。跨國通信信號穩定,操作精度達到亞毫米級。“完美。”王焱露出輕鬆的笑容。

“在做手術之前,我今年因為反復心功能衰竭住了4次院。”陳先生說,手術效果很好,現在感覺胸口不悶了。

技術、實驗與預案三重保障,確保手術全程萬無一失

一台國內可以完成的手術,為啥要跨國操作?原來,2023年底廈心醫院開展首例機器人輔助經導管二尖瓣修復術后,引起了國際同行關注,多家機構提出想觀摩和參與機器人手術。王焱團隊認為,如果跨國遠程手術能夠獲得成功,就可以進一步証明機器人輔助心臟介入手術的廣闊應用前景,更能驗証遠程精密操控在真實臨床場景下的可行性與安全性。於是,王焱借法國學術交流契機,啟動了這場跨國手術。

跨國超遠程機器人手術通常適用於非跳動的器官,比如腎臟。在心臟不停跳動的狀態下遠程用機器人進行瓣膜修復,對任何一位醫生都是一個挑戰。

面對這個挑戰,王焱並不緊張。這份從容,源於自主知識產權的硬核技術、多年的臨床經驗積累以及一套完整的應急預案。

廈心醫院擁有一套與上海一家公司“醫工融合”自主研發的機器人經導管心臟介入系統,經過反復升級,能實現高穩定性、低時延、可視化的遠程精准操控。

“在2023年12月開展首例機器人輔助經導管二尖瓣修復術前,我們最主要的顧慮是機器人術中可能出現的操作偏差或系統故障。”王焱告訴記者,為此,醫院依托“醫工融合”模式,聯合機器人研發團隊開展了一年多的技術攻關。從臨床安全角度反復提需求,不僅要實現機械臂的精准進退操控,更要為每一步動作設置安全閾值,比如每完成3—5毫米的移動便自動暫停,必須經醫生確認后才能繼續操作。

“實現對機器人運動軌跡、速度與幅度的全維度調控后,它的操作失誤率甚至低於醫生。”王焱解釋,如果醫生單日手術量較大,可能因疲勞導致動作幅度偏差,但機器人一旦超出預設安全范圍就會自動報警,從機制上規避這類失誤。

經過多輪技術迭代升級,此次跨國手術所用的機器人經導管心臟介入系統,最終將操作延遲精准控制在200毫秒以內,為遠程精密操控筑牢了技術基礎。

大量動物實驗驗証是臨床應用前的必需環節,隻有經過多輪動物實驗數據積累,形成完整的安全性與有效性報告,經過審批后才能進入確証性臨床試驗階段。廈心醫院專門篩選出二尖瓣反流實驗豬,在它們身上應用機器人輔助經導管二尖瓣修復術,最終實現了反流控制、操作精度的雙達標,為后續臨床轉化提供了可靠保障。

院內模擬試驗同樣不可或缺。廈心醫院副院長王斌介紹,針對本次跨國手術,團隊更是提前10多天啟動專項調試,從信號測試,到機械臂亞毫米級精度校准,再到應急停機方案的反復演練,每一個環節都逐一驗証,確保手術全程萬無一失。

第一次跨國嘗試,中間出現預想不到的問題怎麼辦?廈心醫院提前做好了應急預案。雙指令系統設計,本地與遠程各設置一套控制終端。如果遠程網絡信號出現卡頓,可以秒級切換至本地的備用系統,王斌便會在現場接手這台手術。

推動資源共享與技術普及,頂尖專家能跨越山海為患者提供診療

一個手術案例,為何能引發社會關注?

王焱表示,遠程機器人手術的主要價值,在於打破優質醫療資源的地域壁壘,讓頂尖專家能跨越山海為偏遠地區患者提供精准診療。本次首例跨國遠程機器人心臟介入手術成功實施,意味著傳統醫學模式向基於大數據的科學化、精准化診療轉變,從而提高手術效率,降低術中並發症的發生,保証患者安全。未來,遠程機器人手術有望實現多場景應用,推動優質醫療資源下沉和技術普及。

不僅如此,遠程機器人手術,標准化操作體系,更能為醫生培養按下“加速鍵”。“傳統培訓中,醫生需要積累多年的臨床經驗,未來年輕醫生可以通過模擬操作熟悉關鍵步驟,再結合真實病例的遠程指導,其學習時間周期有望大幅度縮短,從而推動二尖瓣微創手術的基層普及。”王焱告訴記者,如果具備遠程手術條件,基層醫院開展手術時,上級專家無需到場,便可以通過系統實時察看手術情況。遇到復雜狀況,專家能臨時接管機器人關鍵動作,相當於把三甲醫院手術室“搬”進基層。這種實操結合指導的模式,可以促進基層醫療機構的手術質量逐步向頂尖醫院看齊,不同級別醫療機構的技術鴻溝將逐漸縮小。

目前的機器人輔助經導管二尖瓣修復術,機器人尚無法獨立完成復雜決策,操作指令的下達時機仍需經驗豐富的醫生判斷。王焱表示,隨著人工智能的快速發展,相信依托海量臨床數據訓練機器人學習患者心跳規律、模擬多種復雜病例處理案例,精准計算最佳夾合時機,在心臟跳動到最佳位置時,機器人可實現夾合器的精准植入,未來其操作精度甚至有望超越人類。同時,還可根據患者的歷史病例數據,自主推薦夾合器型號、放置角度等最優方案,形成標准化的決策模型。

“跨國遠程機器人手術不僅是團隊的突破,更凸顯了我國原創醫療裝備創新力量。”王焱表示,團隊將與國際同行共同推動智能介入和遠程手術的普及,讓更多患者從創新技術中獲益。

《 人民日報 》( 2025年11月14日 19 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量