选穴、刺入、捻转,一气呵成,细若麦芒的小小银针,在他手中,就像被赋予了生命……昨日,在泉州胭脂巷的一间套房里,针灸大师留镜才正在细心地为病患针灸。

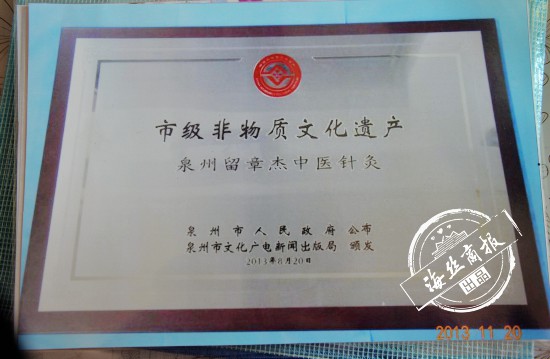

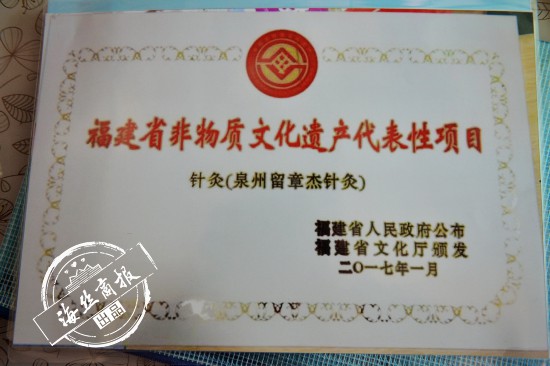

今年2月,留镜才被列为泉州市第八批市级非物质文化遗产代表性传承人。

不做广告、不挂招牌,每日求医者却络绎不绝。熟悉的患者都知道,留镜才的针灸室只有每周四休息。不为人知的是,每周四上午的休息时间,他都会前往泉州花桥慈济宫义诊。

这位怀揣悬壶济世信仰的针灸大师有何过人之处?昨日,记者走近留镜才,揭开这位针灸大师的神秘面纱。

师出名门 外练指力内修功力

昨日,记者驱车来到涂门街,沿着古老的胭脂巷徐徐步行,寻找留镜才针灸治疗室。久寻未得,跟路边一阿婆随口询问,便打听得到了地址。

“你上四楼,门口摆着一把椅子的便是。”走进凯隆大厦,沿着长长的走廊,看到一张小靠椅,便寻到了留镜才诊室。

推门进屋,只见屋内热闹非凡,这时不过早上9点,里里外外的针灸床上,早已躺满了患者,沙发上也挤满了慕名而来的客人。随着艾条点燃,丝丝烟雾袅袅升起,整个房间充满艾草香气……众人皆知,这里有一位“指尖功夫”了得的针灸大师。

一位身穿蓝色格纹衬衫、戴着银框眼镜的老人手拿银针,穿行在狭窄拥挤的通道,身材高大笔直,他就是留镜才。

1969年,年仅16岁的留镜才就跟着父亲学习实用中医学理论,开始接触针灸;再到1976年参加工作,先后就职于泉州市人民医院、泉州市中医院针灸科,直到2013年退休,他又在自家同一楼层租了一间套房,开起了针灸室。留镜才与中医针灸早已结下了半世纪缘分。

他的父亲,则是大名鼎鼎的留章杰,近代针灸大师承淡安的亲传弟子,被认为是“开拓福建针灸的第一人”。

出身于中医世家的留镜才,从小对针灸耳濡目染。因留镜才颇有造诣,父亲便对他寄予厚望,不仅亲自教授,还十分严厉。

“父亲曾说,为使留家针灸发扬光大,内功、武术非精不可。”留镜才说。留章杰除了自己练拳,也为儿子专门挑了两位五祖拳名师,十来岁的留镜才,就时常骑着破自行车到北门外找崇福寺的武术高手常清法师练拳。

“针欲令其舒适,勿令其痛楚。运针不痛,唯在指力。”留镜才告诉记者,这句话父亲常挂嘴边。“指力是留氏针法的核心,它包括养气内功,手指的灵巧、协调。”留镜才告诉记者,指力到家了,持针自如,进退有度,运针便不痛或少痛。

而练针,则是达到指力要求的唯一办法,养气内功,手指协调都是靠苦练出来的。

小时候,父亲便教他扎马步,要他双手各拿一支细铁棍或铁筷子,坚持半小时以上,由此逐渐领悟针灸手法的“运气于指”。

起初学习时,为了练习指力,他常在旧书本上扎针练习,并根据力度的不同,逐渐增加宣纸的厚度。“最开始的时候,由于掌握不好力度,一不小心就会把针扎弯。”经频繁练习和数十年的临床操作,留镜才的手法已日臻成熟。

只要他用手指握住一根针,旁人很难将这根针从他手指间抽出,而且能轻轻松松穿透十几页纸。“父亲说,针灸就要有这‘穿墙透壁’的功夫。”

妙手神针 善治疑难杂症

“每天早上看十来个人,就够忙的了……”面对一屋子的求医者,留镜才从不愿意敷衍,他宁愿多花时间,用好“针本事”、下足“绣花功”,让每一位患者都能缓解病痛。

案头纸盒中,数百根用过的银针,便是强有力的见证……这一根根银针,在留镜才的手里能造化出多少神奇,接受治疗的患者最有发言权。

彼时,治疗室内最小的病患小宏(化名)正躺在针灸床上接受针灸。去年11月起,几乎每天都从30多公里外的惠安赶来针灸。

脸、后背、手……随着留镜才的运针捻转,十几根银针便直直“站立”起来,令人称奇的是,整个过程不听孩童哭喊。

“留医生的针真神!”看着活泼的儿子,庄女士不禁竖起了大拇指。

以前面黄肌瘦,体重只有13公斤多,一天要抽筋20多次,走不动路、歪嘴口齿不清,如今活蹦乱跳、体重增至18公斤多、能清晰地表达……庄女士细数孩子的喜人变化。

两年前,庄女士带着儿子遍访名医,什么方法都试了,病情却不见起色。“他跟我们说孩子得的是慢惊风,因小孩身体素质太差,并发症又很多,很难于鉴别诊断,只要确诊了,治愈希望很大。”她告诉记者,留医生就像他们一家的“救命稻草”。

“之前花了大10万元,就是看不见效果,在留医生这里针灸了10次,没花多少钱,效果立竿见影。”说到这,庄女士再次竖起大拇指。

“我这皮肌炎是30多年的老毛病了,一直在吃药,激素吃多了脸肿到变形,股骨头也坏死了,按说这时候是在住院的,来这里做了不到一礼拜针灸,感觉好了大半,不仅指标趋于正常,上4楼也不费劲了”“我的肩膀先前痛得抬不起来,一年换了3个医生也没好,来留医生这里治了3天,现在已活动自如了”……一时间,针灸室如同“炸开了锅”,患者们说起治疗历程,满口皆是夸赞。

金针渡人 怀揣悬壶济世信仰

留镜才的针灸室常年开诊,只有每周四休息。不为人知的是,每周四上午的休息时间,他都会来到泉州花桥慈济宫义诊。

从2013年退休至今,8年风雨无阻。“这是对慈善精神的一种信仰和传承。”原来,父亲生前也常到此义诊,临终前特意嘱咐留镜才要常到花桥慈济宫义诊所帮忙。

如今,父亲虽已去世30多年,但留镜才依旧坚守着这个特殊的约定。

在花桥慈济宫,留镜才不仅施医还捐资赠药。“抽屉里,好多捐资赠药的收据,去年疫情期间,还捐了许多口罩。”在妻子苏婷婷眼里,丈夫常怀一颗“悬壶济世”之心。

在留镜才的诊室,长期以来有个不成文的规定——残疾人士看病,一律不收费用。

有个侏儒症患者来此针灸了两个多月,愣是一分钱没花;遇到经济拮据的老人,他总会打折甚至不收;为患者开药方,总想着最省钱但功效相同的处方。

“有时候,病人忘了付钱,他也不会说。”苏阿姨告诉记者,她就是喜欢丈夫身上这种善良诚实、不计较个人得失的“傻”劲儿。

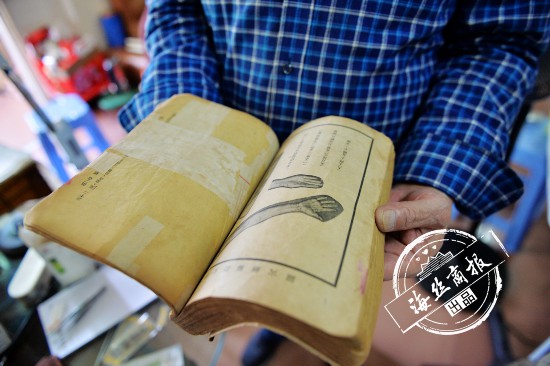

在妻子眼中,丈夫还是个好学之人。父亲留下上百年的医书,被他视为珍宝时常翻阅;桌上最显眼的位置,摆放着针灸穴位人体模型;每天晚上,定要看书看到两三点才肯入眠;至今他仍保持着每日练习五祖拳、太极拳的习惯,2014年,61岁的他参加第三届厦门国际武术大赛,拿了“杨氏传统太极拳”项目的金奖。

“记得我来针灸时,正值炎热夏日,担心影响针灸效果,留医生宁愿满头大汗,却从不开空调。”患者肖先生告诉记者。

“该拔针了……”当天采访过程中,因放心不下病患,留医生一直“坐不住”,聊上几句又起身忙活。

留医生总说:“一个医生无论技术有多高,首先要有仁爱之心、怜悯之心,再谈救济苍生。”(赖香珠 李想)