厦门火炬高新区:追高逐新 产业引擎动力足

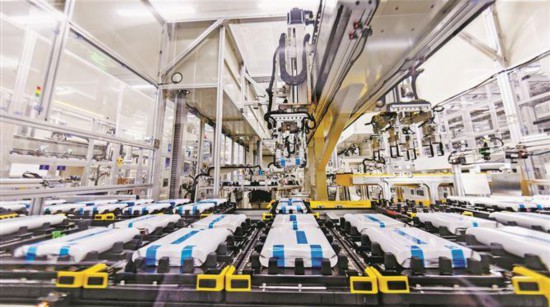

火炬高新区聚力打造新能源产业集聚群。图为海辰储能厦门基地生产车间。海辰储能供图

天马显示科技研发的三折叠显示屏。记者 张奇辉摄

创新平台已成为火炬高新区高质量发展的“动力源”。图为位于软件园三期的半导体工研院。记者 王火炎摄

火炬高新区始终坚持“发展高科技、实现产业化”初心使命,推动科技创新和产业创新深度融合。图为同翔高新城。记者 王火炎摄

友达光电少人化“黑灯工厂”。记者 王火炎摄

新中国成立75年来,厦门的高新技术产业取得了怎样的成就?如今的厦门又是如何加快形成新质生产力?想找到问题的答案,绕不开一个地方——厦门火炬高新区。

作为全国首批国家级高新区,厦门火炬高新区始终坚持“发展高科技、实现产业化”初心使命,用好改革“关键一招”,着力加强科技创新和产业创新深度融合,做实做好“高”和“新”两篇文章。

从“弹丸之地”到“一区多园”,从企业成群到产业成链,从“中国制造”到“中国创造”,三十多年来,这把点亮厦门高新技术产业发展的“火炬”,循着时代的车辙接力前行,逐步凝聚成一团创新驱动的火焰,为实现高水平科技自立自强、大力推进新型工业化、加快形成新质生产力持续注入澎湃动能。

目前,厦门火炬高新区已聚集2.9万多家各类企业,其中,国家级高新技术企业超1700家,占厦门市超42%;世界500强企业在此设立65个项目;园区建设有200多个各类创新平台,其中,国家级孵化载体近30个。在全国178个国家级高新区综合排名中,火炬高新区位居第11位。

产业向新

一折、两折、三折……屏幕打开是平板电脑,合起来可以轻松放入口袋——在不久前举办的第二十四届中国国际投资贸易洽谈会上,火炬高新区企业天马显示科技研发的三折叠显示屏亮相福建馆厦门展区,吸引大批国内外客商关注。

千变万化的“屏”,承载着火炬高新区向产业链、价值链高端进发的产业抱负。显示产业不仅是厦门市首条千亿产业链,更是火炬高新区第一大产业、金字招牌。多年来,火炬高新区通过招大引强、培优育强,激发产业集群“雁阵效应”,提升产业“含金量”“含智量”。

目前,火炬高新区已聚集天马、友达、冠捷、日本电气硝子等一批龙头企业。其中,天马扎根厦门火炬高新区十三年来,已拥有5条产线,形成a-Si、IGZO、LTPS、AMOLED、Micro-LED等新型显示技术全覆盖的产业布局。火炬高新区也由此成为全球显示产业的重要高地。

2023年全球储能电池出货量位居前五、国内电力储能电池出货量排名第二、入围全球新能源企业500强……成立仅四年多的火炬高新区企业海辰储能,凭借创新的技术和产品,在储能赛道上一路疾驰,成为厦门首家独角兽企业。

海辰储能快速成长的背后,是火炬高新区聚力打造的新能源产业集群。通过前瞻布局、强链补链,火炬高新区已聚集厦门时代、中创新航、海辰储能、新能安等一批具有影响力、产业带动性强的龙头企业,并形成较为完整的产业生态,助推厦门加速打造新能源产业创新之城。

新产业引领“产业兴”。当前,火炬高新区深刻把握科技创新的演进逻辑,大力构建“3+N”产业发展体系,以电子信息产业、电力电器、新能源产业为三大抓手,辅以新材料、物联网与工业互联网、人工智能、医药与智慧健康等N个新兴特色产业,在因地制宜发展新质生产力中塑造发展新优势。

发展提质

今年8月底,国家标准《智能服务预测性维护虚拟维护系统技术要求》发布,火炬高新区企业硕橙科技是这一标准的主要起草单位之一。作为火炬高新区自主培育的专精特新中小企业,硕橙科技自2016年成立以来就深耕工业AI预测性维护领域。

“一流企业定标准”,近年来,在火炬高新区的鼓励和引导下,以硕橙科技为代表的中小企业坚持科技创新,并在各自领域积极发挥标准化引领支撑作用,提升市场话语权。

既让“大象起舞”,也造“蚂蚁雄兵”。多年来,火炬高新区积极探索“小政府、大服务”运行机制,从政策、人才、金融等方面发力,强化企业创新主体地位,通过“初创企业—科技型中小微企业—市级高新技术企业—国家高新技术企业—瞪羚企业—独角兽企业”梯次培育体系,促进大中小企业创新蔚然成风。

与此同时,火炬高新区加大科创载体建设力度,着力构建“苗圃—孵化器—加速器—产业园区”创新创业培育体系,探索专业化、特色化孵化路径,持续完善企业全生命周期服务,让更多“创新种子”长成产业大树。

创新永无止境,改革未有穷期。今年来,火炬高新区深化“益企服务”专项行动,印发《厦门火炬高新区关于支持科技企业创新提质发展的若干措施》《厦门火炬高新区关于加快推进新型工业化的若干措施》等,通过鼓励企业建设各类研发机构、加快智能化改造、优化金融服务等举措,为企业创新发展、提质增效护航。(文/记者 林露虹 通讯员 管轩 刘清)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量