福建农林大学“林学担当”系列(二)

杉木培育三代传 林业升级六十年

在南方集体林区绵延的绿色林海中,一场持续六十余年的科研接力正在书写杉木研究的历史。福建农林大学林学学科杉木研究团队自20世纪50年代起,历经俞新妥、林思祖、马祥庆等三代科学家接续奋斗,从基础研究到产业应用,从种源突破到栽培创新,构建“种源试验-理论构建-标准制定-产业服务”长周期、全链条科研体系,为我国林业现代化建设提供了重要科技支撑。

拓荒筑基:踏遍八省的种源求索与理论创新

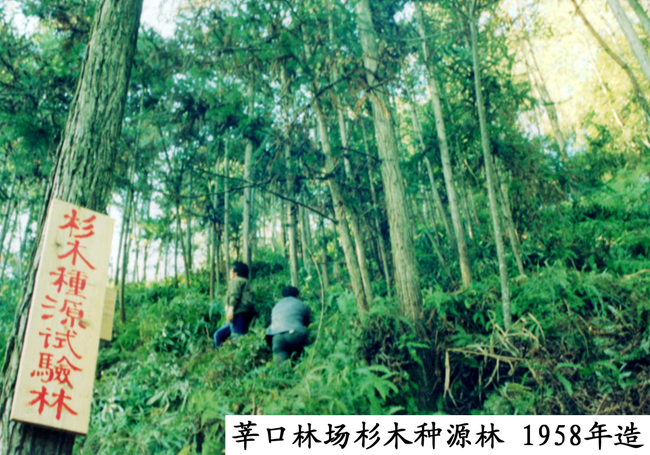

20世纪50年代,杉木栽培面临着“适地无良种、造林无良法”的困境。1956年,福建林学院教授俞新妥以“敢为天下先”的开拓精神带领团队踏遍南方八省(区),在莘口教学林场营建我国第一片杉木种源试验林,开创了中国杉木系统研究的先河。

这支科研劲旅以“把论文写在祖国大地上”的实干精神,二十年间在全国建立59个种源试验林,率先收集杉木特异性状种质资源,首次破译了杉木基因组。通过长期定位观测,在国家级和省部级攻关课题的持续资助下,出版《杉木》《杉木栽培学》《中国杉木王》等专著,完成《杉木栽培生物学研究》获国家教委科技进步二等奖、《杉木持续速生丰产原理及应用系列研究》获国家科技进步三等奖、《杉木栽培学》获中国高校自然科学二等奖,在全国产生了较大影响,成为杉木研究历史最长和研究产出最多的单位之一,具有从事杉木良种选育、苗木扩繁和高效培育研究的较大优势。这些原创性成果不仅奠定了我国林木种源研究和产业发展的基础,更引领了人工林造林树种研究的新方向。

杉木种源试验林(1958年造林)(资料图)

攻坚克难:聚焦杉木培育的良种良法与全周期系统发展

在杉木种源研究取得突破的同时,学科杉木研究团队开启了杉木栽培理论体系的创新征程,构建出涵盖“苗木培育-造林方法-密度控制-养分管理-地力维持”的杉木全周期定向培育技术体系,确立了“良种良法”的科学范式,推动我国杉木栽培进入全新时代。

20世纪70年代引入数学模型编制闽北杉木立地条件主导因子表,首次实现造林地科学评价。同时,为实现适地适树,合理规划杉木用材林基地布局,在调查了福建不同地区杉木林分的生长规律基础上,提出“两带三区”产区划分理论,科学指导福建省杉木产业重心从闽南转向闽北。研究团队主导制定《福建省杉木速生丰产技术标准》成为全国首个省级杉木栽培技术规范。

1997年,凝结着俞新妥毕生研究精华编著的杉木研究领域著作《杉木栽培学》正式出版,标志着以“种源试验-理论构建-标准制定-产业服务”全链条科研体系的成熟定型,推动杉木研究体系从碎片化走向系统化。

研究团队从省级杉木研究室,如今已发展成为国家林业和草原局杉木工程技术研究中心。作为中国林学会杉木专业委员会的挂靠单位,连续成功举办了7届全国杉木学术研讨会,产生了良好社会影响,成为全国杉木科学研究、人才培养、成果转化、咨询决策的重要平台,为我国杉木产业的转型升级发挥了重大作用。

杉木樟树混交试验示范林(左)与杉木林下套种楠木试验示范林(右)

引领变革:破解产业瓶颈,科技赋能“双碳”与乡村振兴

步入新时代,面对杉木连栽生产力下降、大径材等高值化木材短缺等一系列制约杉木产业升级的核心关键技术难题,研究团队以“顶天立地”的科研理念,开启“科技赋能产业”的新实践,突破产业瓶颈,推动杉木产业向高质量发展转型,为我国生态文明建设、乡村振兴和“双碳”等国家战略目标的实现提供强有力支撑。

研究团队首次系统揭示树种特性、营林措施不当等四大核心致因,创新研发出杉阔混交、采伐剩余物管理、凋落物促分解和近自然经营等9项关键技术,成功破解杉木连栽地力衰退魔咒,从根本上变革了传统不合理的杉木栽培制度。

同时,瞄准产业升级对高值化木材的大量需求,精准聚焦大径材、大径无节材培育技术,创新构建了以大径材和大径无节材增产和地力维护为核心的多目标轮伐期控制、遗传控制、立地控制、密度控制及近自然经营等关键技术,实现了杉木高值化大径材和大径无节材林分质量的精准提升和可持续经营,让基层单位和林农手中的“绿色存折”实现增值。这些镌刻在山林间的科技成果,不仅让杉木从“普通用材”变为“高值资源”,更以“科技赋能+产业增值”的模式,在南方林区筑起乡村振兴的“绿色经济带”,让每一片林海都成为基层单位和林农可持续增收的“生态银行”,为国家战略储备林建设注入强劲科技动力。

六十余载砥砺深耕,从闽北山区的拓荒者,到全国杉木产业的赋能者,再到“双碳”时代的守护者,福建农林大学林学学科杉木研究团队始终秉持“把论文写在林海间”的信念,以“顶天立地”的科研担当,持续解锁杉木产业的生态与经济价值密码,在中国大地上奋力书写着人与自然和谐共生的壮丽篇章。

如今,站在新征程的起点,这支团队正以更加昂扬的姿态,紧握科技创新的钥匙,瞄准种质资源创制、碳汇精准计量、智慧化经营等前沿领域,矢志为筑牢国家木材安全屏障、绘就乡村全面振兴的绿色画卷、贡献全球林业可持续发展的“中国方案”续写新的辉煌,让这片沃土之上的郁郁林海,持续澎湃着科技赋能绿色的时代强音。(文/图 吴鹏飞 许珊珊 福建农林大学)

相关链接:

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量