立法赓续“世遗文脉” 法治护航“海丝名城”

——泉州市获批地方立法权十周年纪实

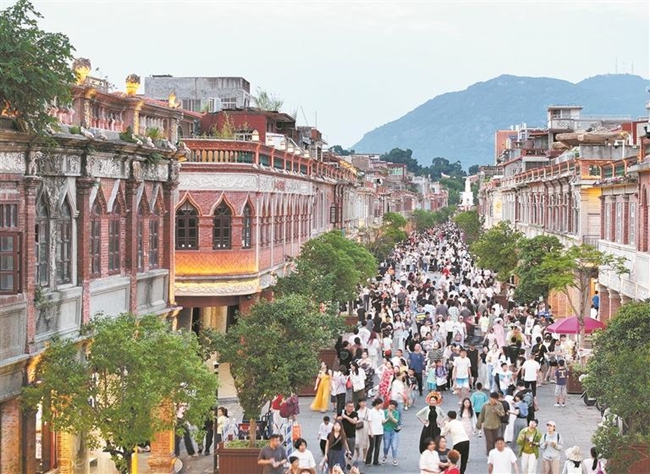

《泉州市中山路骑楼建筑保护条例》让百年中山路焕发时代新彩,成为文旅深度融合典范。(融媒体记者张九强 摄)

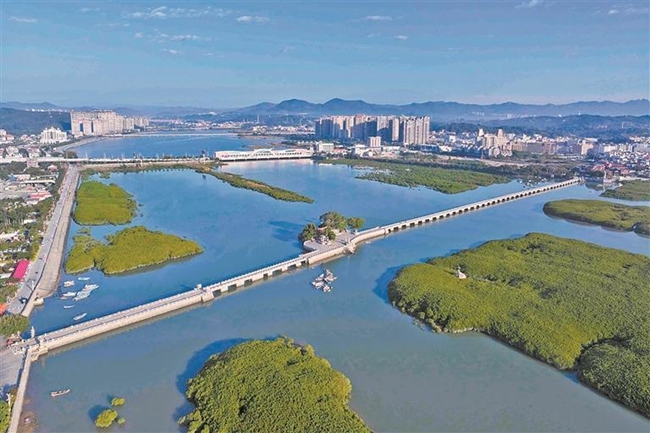

《“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”世界遗产保护管理条例》用法治力量把泉州文化瑰宝原真保护好、活态传承好、有效利用好。(融媒体记者陈起拓 摄)

《泉州市华侨历史遗存保护条例》开创性地填补了国内相关领域立法空白。图为侨村梧林传统村落美轮美奂。(融媒体记者陈英杰 摄)

《泉州市晋江洛阳江流域水环境保护条例》为“两江”治理提供精准法治方案,图为风景如画的洛阳江。(融媒体记者陈起拓 摄)

十年法治路,刺桐绽芳华。

2015年7月18日,泉州市获批地方立法权。十年来,在习近平法治思想指引下,泉州市人大常委会在市委的坚强领导下,在省人大常委会的精心指导下,坚持“党委领导、人大主导、政府依托、各方参与”立法工作格局,深入推进科学立法、民主立法、依法立法,将全过程人民民主贯穿始终,成功探索出一条具有泉州特色的地方立法之路,以“匠心”铸就了一批回应时代呼声、立足地方特色、饱含民生温度的地方性法规,为泉州高质量发展提供了坚实的法治保障。

泉州立法“彰显地方特色”,先后获十二届全国人大常委会委员长张德江、十三届全国人大常委会委员长栗战书肯定。站在十周年节点上回望,一幅以法治护航历史文化名城永续发展、绿水青山常驻、城市精细治理、侨乡根脉传承的生动画卷在刺桐城徐徐展开。□融媒体记者 颜雅婷

相关立法工作获全国人大常委会点赞

●2017年9月,十二届全国人大常委会委员长张德江在第二十三次全国地方立法工作座谈会上指出,《海丝条例》“加强‘海丝’史迹保护,彰显地方特色”。

●2018年7月,十三届全国人大常委会委员长栗战书来泉调研时指出,《海丝条例》《内沟河条例》《骑楼条例》“很有特点、很有针对性”。

聚焦“千年文脉” 构建历史文化保护法规体系

“苍官影里三洲路,涨海声中万国商。”泉州,这座国务院首批公布的历史文化名城,承载着宋元“东方第一大港”的辉煌历史。

十年来,泉州市人大常委会深入贯彻习近平文化思想,积极响应市委的决策部署,先后出台7部文化遗产相关地方性法规,从“点”“线”“面”构建起具有泉州特色的历史文化保护法规体系,助力泉州申遗成功,多项立法开创全国先河。

获批地方立法权伊始,《泉州市海上丝绸之路史迹保护条例》即被列为泉州第一部实体法启动起草。“泉州是联合国教科文组织认定的‘海上丝绸之路的起点’,将海丝史迹保护作为立法项目,能使海丝文化史迹得到更加全面、有效、科学、合理的保护,也回应海内外泉州人的热切期盼。”泉州府文庙文物保护管理处主任何振良认为,条例的出台实施,对保护好海丝史迹具有重大的意义。今年7月15日,《人民日报》时评特别提到,《泉州市海上丝绸之路史迹保护条例》等地方立法,让优秀历史文化得到更好的保护、传承和发展,“这些具有鲜明特色的立法,因地制宜聚焦解决本地区的特有问题,为法治护航经济社会发展写下生动注脚。”近年来,泉州市从一个示范全国的古城核心区、一座文物考古研究所、一座海丝法庭等关键事情入手,进一步延续文化遗产的“根”与“魂”。

“一条中山路,半部泉州史”,形成于20世纪20年代的泉州市区中山路,是我国保存最完整的连排式骑楼商业街之一。2018年泉州启动中山路保护提升工程,同年市人大常委会出台《泉州市中山路骑楼建筑保护条例》。在条例的有力支撑下,中山路保护提升工程持续推进并取得显著成效,在“修旧如旧”原则和“绣花功夫”指引下,闽南传统砖雕、滴水兽复原等十余项传统工艺重现骑楼风貌,地下管网、消防等基础设施全面升级,“见人见物见生活”的活态传承理念,更让南音、木偶戏、老字号与艺术空间在此交融共生,百年中山路焕发时代新彩,成为文旅深度融合典范。

2021年7月,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”成功列入《世界遗产名录》。为了践行对联合国的庄严承诺,市人大常委会遵循世界遗产公约要求,接连出台《“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”世界遗产保护管理条例》和《泉州市历史文化名城保护条例》,用法治力量把泉州文化瑰宝原真保护好、活态传承好、有效利用好。借势世遗IP,泉州积极撬动“世遗之城”的资源富矿,通过抓流量爆点、创新营销推介,“宋元中国·海丝泉州”城市品牌声名鹊起,迅速形成城市文旅发展的“蝴蝶效应”。

2022年,市人大常委会首次探索促进型立法,出台《泉州市文化旅游发展促进条例》。该条例准确把握文旅发展的新趋势新要求,为文旅深度融合注入法治动能,推动泉州文旅经济迈向高质量发展新阶段。条例实施三年来,助推泉州相继收获了海上丝绸之路(中国)影响力城市榜单、全国十大旅游向往之城、2024年城市文旅品牌创新十佳案例等多项荣誉。今年“五一”假期,全市接待游客总量超700万人次,游客在泉州总花费超60亿元,均比去年同期增长近三成。其中,泉州古城连续5日接待游客均破20万人次。

“十户人家九户侨”,作为全国著名侨乡,泉州分布在世界170个国家和地区的泉籍华侨华人约1000万人。为助力打好“新侨牌”,2024年,市人大常委会出台《泉州市华侨历史遗存保护条例》,开创性地填补了国内相关领域立法空白。随着“刺桐侨厝”保护利用三年专项行动的推进,包括侨厝、侨居、侨村等华侨建筑得到保护利用。截至目前,全市已认定682处华侨建筑,修缮提升101处,近100处侨厝活化利用为咖啡馆、会客厅、沉浸式体验馆等新业态,200多个精品乡村侨史馆、侨领馆成为乡愁新载体,打造了华侨历史遗存保护的“泉州样板”。

守护“绿水青山” 织密全域水环境保护法治网络

泉州依水而兴,晋江、洛阳江穿城而过,市区内沟河纵横交错、水网密布。十年来,市人大常委会深入贯彻习近平生态文明思想,聚力做好水生态环境保护文章,构建起从守护内沟河“毛细血管”到保障“两江”大动脉,再到跨区域协同保护闽江、九龙江水系的法规制度体系。

古城水系联结着老城的历史与文化,也联结着现实与生活。2017年,市人大常委会积极回应群众关切,聚焦市区内沟河保护管理存在的困难和问题,出台《泉州市市区内沟河保护管理条例》,明确内沟河保护管理实行河长制,同时要求内沟河每五年全面清淤疏浚,确保水流通畅。法规施行以来,泉州市先后实施古城内沟河整治之八卦沟水系综合整治提升工程、拆除市区内沟河两侧“两违”建筑等专项行动。截至2023年,泉州完成24条内沟河(排洪沟)清淤工作,这是历年来中心市区内覆盖范围最广、规模最大、最彻底的一次大整治行动。去年起,泉州市拟用五年的时间对中心市区全部内沟河(70条)实施清淤疏浚。笋浯溪以往污水直排、水体黑臭,整治后“水清、岸绿”再现,成为举办“龙翔刺桐”闽台龙舟赛等活动的靓丽舞台。

晋江、洛阳江,是泉州河流长度最长、流域面积最广的两条独立水系。多年来,泉州市委市政府以“河长制”为抓手,大力推进晋江、洛阳江水资源保护工作,推动全市流域水环境质量持续向好。2019年,市人大常委会充分汲取泉州市治水先进经验,制定《泉州市晋江洛阳江流域水环境保护条例》。条例紧扣两江沿岸经济发展迅速、人口密集的实际,坚守水环境质量“只能更好、不能变坏”的底线,有效平衡水环境保护与经济发展、民生保障的关系,为“两江”治理提供精准法治方案。条例施行以来,全市14个主要流域国控断面、25个省控断面和12个县级及以上饮用水水源地Ⅰ~Ⅲ类水质比例达100%,39个小流域考核断面Ⅰ~Ⅲ类水质比例达97.4%。水清岸绿引客来:洛阳江口红树林与古桥相映成趣,晋江九十九溪田园风光项目生机盎然,生态保护与绿色发展相得益彰、实现双赢。

2024年,为推动中央生态环保督察反馈问题整改落地见效,市人大常委会第一时间贯彻落实市委决策部署,积极实践“小切口”“小快灵”立法,出台《泉州市砂石资源管理规定》,助推重拳整治“生态疮疤”,力促“矿山复绿,发展升级”。

市人大常委会还积极探索协同立法的流域共治,与省内兄弟市人大常委会同步作出九龙江流域、闽江流域水生态环境协同保护的决定,推动流域环境共治、保护责任共担、生态效益共享,携手构建“共饮一江水、共抓大保护”的法治格局。

精雕“城市之治” 以法治绣花针回应民生新期盼

民之所望,立法所向。十年来,泉州地方立法工作向民生细微处延伸,用法治“绣花针”密织城市治理网,推动城市治理从“粗放”向“精细”跃升。

聚焦市容环境卫生管理,出台《泉州市市容和环境卫生管理条例》。在总结提升泉州市在市容和环境卫生管理方面的好经验基础上,将网格化管理、市容和环境卫生考评、环卫服务市场化等成熟经验法治化,创制性提出“责任区三包制度”,被誉为“接地气,重创新,体例全”的实用法。法规实施后,根据社会实践中发现的新情况新问题,及时启动修订,对公共场所组织活动使用音响器材音量、建筑垃圾消纳处置、大型公用建筑建设配套环境卫生设施等新热点问题作出回应,促进城市精细化管理水平持续提升。

聚焦纾解“停车难”问题,出台《泉州市机动车停车管理条例》,推动、督促立体停车场建设、智能停车系统开发、车位错时共享等举措落地见效。自2021年以来,全市已建成77处停车场,共增加泊位数13586个,其中,中心市区新建26处停车场、新增3437个泊位。同时,全市道路新增11069个泊位。

聚焦立法与实施监督并重,泉州在全省率先出台《关于全面推动地方性法规进入执法融入司法列入普法工作的决定》,并建立“一年内调研、二年后执法检查、三年后评估”的闭环监督机制,确保良法真正转化为善治实效。

十载耕耘,法润刺桐。从守护千年文脉的“匠心独运”,到绘就绿水青山的“法治丹青”,再到精雕城市治理的“绣花功夫”,一部部镌刻着泉州特色、回应着人民期盼的地方性法规,成为驱动泉州高质量发展的强劲“法治引擎”。

站在新起点上,泉州市人大常委会将继续深入贯彻习近平法治思想,在市委的坚强领导下,以更高站位、更宽视野、更实举措推进高质量立法,为奋力谱写中国式现代化泉州篇章锻造更为坚实、更有温度的法治基石!

制定14部、修改2部地方性法规

1.《泉州市人民代表大会及其常务委员会立法条例》

2.《泉州市海上丝绸之路史迹保护条例》

3.《泉州市市区内沟河保护管理条例》

4.《泉州市中山路骑楼建筑保护条例》

5.《泉州市晋江洛阳江流域水环境保护条例》

6.《泉州市市容和环境卫生管理条例》

7.《泉州市人民代表大会常务委员会关于加强九龙江流域水生态环境协同保护的决定》

8.《泉州市机动车停车管理条例》

9.《泉州市历史文化名城保护条例》

10.《泉州市人民代表大会常务委员会关于加强闽江流域水生态环境协同保护的决定》

11.《泉州市文化旅游发展促进条例》

12.《“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”世界遗产保护管理条例》

13.《泉州市华侨历史遗存保护条例》

14.《泉州市人民代表大会常务委员会关于修改〈泉州市市容和环境卫生管理条例〉的决定》

15.《泉州市人民代表大会常务委员会关于修改〈泉州市人民代表大会及其常务委员会立法条例〉的决定》

16.《泉州市砂石资源管理规定》

构建泉州特色的历史文化保护法规体系

1.《泉州市海上丝绸之路史迹保护条例》

2.《泉州市中山路骑楼建筑保护条例》

3.《泉州市历史文化名城保护条例》

4.《泉州市文化旅游发展促进条例》

5.《“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”世界遗产保护管理条例》

6.《泉州市华侨历史遗存保护条例》

7.《泉州市市区内沟河保护管理条例》

4部全国首创地方性法规

1.《泉州市海上丝绸之路史迹保护条例》

2.《泉州市中山路骑楼建筑保护条例》

3.《泉州市文化旅游发展促进条例》

4.《泉州市华侨历史遗存保护条例》

(融媒体记者 颜雅婷)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量