行进中国丨古人类的洞穴,藏着“重焕生机”的往事

三明市万寿岩国家考古遗址公园。人民网 李昌乾摄

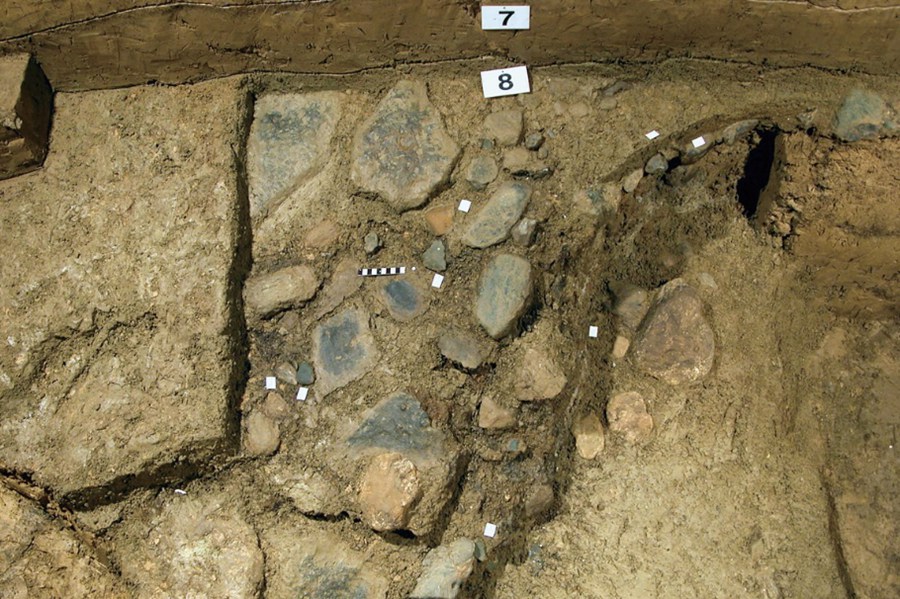

走进福建省三明市万寿岩国家考古遗址公园,映入眼帘的是“满目青绿”。在该遗址的船帆洞内,有一片由石灰岩砾石铺就的人工石铺地面,面积约120平方米,被古建筑专家称为“人类史上最早的室内装修工程”,配套有5米长、沿洞壁走势挖掘的排水沟槽。4万年前,古人类可利用钙板层自然倾斜面,将水引入13米深的地下漏斗,达到良好排水效果。

“这说明四万年前的古人类已经懂得改造居住环境,他们用最原始的工具完成了‘人类史上最早的室内装修工程’。”万寿岩遗址博物馆宣教科负责人杨骏徽说。

1999年9月,考古队在万寿岩发掘出这片约120平方米的人工石铺地面,以及巨貘等40余种哺乳动物化石,均属万年前的灭绝物种。

作为2000年全国十大考古新发现之一,万寿岩遗址向每一位到访者诉说着远古人类的生存智慧。“但是曾经,这里藏着一段从险些湮灭到重焕生机的往事。”杨骏徽说。

在船帆洞内发现的距今四万年的人工石铺地面为国内首次发现。人民网 李昌乾摄

船帆洞内石铺地面遗迹。万寿岩遗址博物馆供图

船帆洞3号支洞哺乳动物化石。万寿岩遗址博物馆供图

从20万年前至3、4万年前,都有不同时期的远古人类在万寿岩遗址生活,他们在这里保留了大量生活信息。人民网 李唯一摄

杨骏徽介绍,万寿岩的石灰岩储量大、品质佳,可作为炼钢所用的沉淀剂和助溶剂。自上世纪70年代万寿岩开采权被买断后,当地生态环境和资源遭到破坏。

作为三明钢铁厂的石灰石原料开采场,大规模的爆破开采作业在万寿岩持续进行,爆破点距离遗址洞穴不足百米,危及历史遗迹安全。然而,一旦停止开采,前期3亿元的投资近乎“打了水漂”,钢铁厂还面临停产风险,大量周边居民也将受到就业影响。

彼时,摆在当地面前的,是“如何权衡文化遗产保护与经济发展的关系”的“必答题”。

2000年伊始,一份来自福建省人民政府的重要批示“一锤定音”,将万寿岩遗址“从炸药包上抢救了回来”。最终,不仅万寿岩整座山体得以保存,还避免了后续有可能产生的工业污染,守护了一方“绿水青山”。

万寿岩整座山体被完整保存。人民网 李昌乾摄

灵峰洞相对高度约37米,考古发掘面积230平方米,是我国东南沿海地区发现最早的旧石器时代洞穴遗址,把福建有人类活动的历史提前了近20万年。人民网 杨灏昱摄

今年恰逢万寿岩遗址考古发现25年,这座沉睡的旧石器时代遗址,见证着三明保护生态环境的决心与定力——当地始终扎实稳健地开展万寿岩遗址的保护、研究、利用工作,完善提升园区道路、文化广场、游客服务中心、标识系统等配套设施,推动万寿岩遗址建成福建省唯一的旧石器时代专题博物馆。如今,碧水、青山、溶洞、田园与文化在重获生机的万寿岩遗址交融相汇。作为考古发掘的展示园,这里仍留存着当年石灰岩开采痕迹,警醒后世重视生态保护。

多年来,三明始终牢记“青山绿水是无价之宝”重要嘱托,深入打好污染防治攻坚战,持续做优生态环境,努力当好生态文明建设“优等生”。 2025年1~7月,三明市区大气优良天数比例99.1%,全省第一;全市国省控断面水质达标率100%。

在三明,“绿水青山就是金山银山”理念一脉相承,万寿岩遗址保护只是三明做优生态环境众多案例的缩影,从险遭破坏到重获生机,优良的生态环境为文化遗产的“重生”与传承奠定基础、铺就道路,为子孙后代留下生态瑰宝。(李唯一、李昌乾、杨灏昱、实习生林翔)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量