福建水利:創新“活水”潤八閩 價值轉換見成效

回眸2023年,福建水利系統開足馬力,創新力度不斷加大,服務效能持續提升,價值轉換日見成效,發布了全國首個《幸福河湖評價導則》省級地方標准,建立了河湖長制工作省級正向激勵機制,組建了省內兩個流域管理機構,涉水項目“1+N”“N+1”審批模式、“水利服務基層小分隊”機制全省推廣,各地水權交易、水土保持項目碳匯交易紛紛落地,各項工作有為有位走在“前頭”。

一單交易闖出生態價值新路

2023年12月,一筆特殊交易經過全國首個水土保持碳匯專項賬戶完成流轉,共交易長汀縣羅地河小流域綜合治理水土保持碳匯10萬噸,總價180萬元,折合18元每噸。

2023年12月7日,全國首單水土保持項目碳匯交易在福建長汀簽約。福建省水利廳供圖

該流轉賬戶由福建省水土保持監測站與廈門市碳和排污權交易中心簽約設立,用於今后全省乃至全國水土保持碳匯的存儲和交易,並為探索水土保持碳匯監測核算、產品開發、交易與登記等全流程的工作模式和機制提供平台支撐。

核算表明,水土保持項目具有巨大的碳匯潛力。作為首單交易產品屬地,羅地河小流域經過連續21年的水土流失綜合治理,顯著鞏固和提升了小流域生態系統的碳儲存能力和碳匯增量,碳儲量增加約3萬噸(碳當量),年均增長1890噸﹔碳匯量達到約11萬噸(二氧化碳當量),其中土壤碳匯約6萬噸、植被碳匯約5萬噸。

“交易的180萬元收益將用於羅地河小流域后續生態保護和治理項目,進一步提升小流域生態質量,增加碳吸存能力。”福建省水土保持監測站工作人員介紹。今后,福建將以羅地河小流域水土保持綜合治理碳匯項目為典型,在全省范圍積極開展水土保持碳匯開發和交易,為將水土保持碳匯納入溫室氣體自願減排交易提供“福建經驗”。

“綠水青山就是金山銀山”。近年來,福建創新思路,大膽嘗試,積極探索生態產品價值實現的多元路徑:龍岩市長汀縣開展全國首單水土保持項目碳匯交易,進一步促進水土流失治理良性循環﹔南平市光澤縣依托豐富水資源優勢,搭建水生態銀行運營平台,建立水資源定價機制,發展水美經濟﹔漳州、莆田、三明等地先后推動用水權改革,推進水權交易市場化,引導企業由“被動”節水轉為“主動”節水。

兩個省標打造行業示范標杆

“請您對該河湖的水體感官進行評價。”“請您對該河湖岸帶狀況進行評價。”“對於幸福河湖創建,您有什麼建議與意見?”……日前,一份關於“河湖健康與幸福河湖評價”公眾滿意度的調查問卷出現在大眾視野。

“2023年,我們開展了10次線下問卷調查。”福建省河湖健康研究中心工作人員介紹,結合線下和線上渠道,已陸續收回問卷調查評價6萬余份,涉及具體問題和建議2萬多條。

“調查問卷是評價導則的內容之一,通過問卷和訪談,引導公眾觀察居住地河湖健康狀況,關心和參與河湖的治理和保護。”福建省水利廳工作人員說。2023年,福建在全國率先發布實施省級地方標准《幸福河湖評價導則》,規定了幸福河湖評價的總體原則、評價指標、評價方法和評價程序,構建了河湖幸福指數測算方法,包括安全河湖、健康河湖、生態河湖、美麗河湖、和諧河湖等5個一級指標、10個二級指標和若干個三級指標。評價指標設置體現了普適性與區域的差異性,比較符合福建的省情、水情與河湖管理實際,為各級河湖長及相關主管部門創新推進流域河湖管理保護提供了較好的參考和支撐。

“除了《幸福河湖評價導則》以外,福建還與台灣水土保持技術協會聯合編制省標《海峽兩岸共通水土保持科教園評估准則》,率先推動兩岸水土保持標准共通。”福建省水利廳工作人員介紹,台灣較強的水土保持技術力量和人才隊伍,與大陸的治理模式、政策優勢以及廣闊的市場潛力高度互補,具有巨大的交流合作潛力,這已是兩岸水土保持工作者的共識。

2023年,南平市環武夷山國家公園保護發展帶全域創建幸福河湖成果發布,環帶內11條河(庫)幸福綜合指數達87.6,全部獲評五星級幸福河湖﹔泉州市永春桃溪入選第二批國家水利風景區高質量發展典型案例﹔三明金溪(將樂段)、廈門筼筜湖成功入選全國第二批美麗河湖優秀案例﹔龍岩長汀羊牯汀江水利風景區入選第二十一批國家水利風景區名單。

三種模式提升服務基層效能

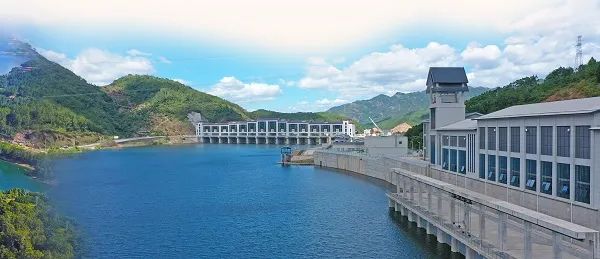

2023年,八閩大地上重大水利工程建設遍地開花,捷報頻傳:木蘭溪綜合治理工程入選水利部發布的“人民治水·百年功績”治水工程項目名單﹔平潭及閩江口水資源配置(一閘三線)工程全線通水,沿線580多萬人喝上“放心水”﹔羅源霍口水庫即將下閘,下游連江縣城區防洪能力將提高到30年一遇,保灌面積13萬畝,惠及373萬人……

“一閘三線”工程。福建省水利廳供圖

作為水利行業的“優等生”,福建持續發力、久久為功,創新打造“三種模式”,提升服務基層效能,助推項目建設跑出“加速度”。

創新項目服務模式,排憂解難“零距離”。福建創新組建水利服務基層小分隊,配套工作通報、協調會商、技術保障等6個機制,聯合省發改、自然資源、林業等部門成立5個專項服務組,常態化下沉一線,為基層提供融資、前期、建設、管理全過程指導。截至目前,共深入125個項目現場,協調解決用地保障、項目審批、技術優化、資金籌措、建設管理等方面問題153個。

深化項目審批模式,快速通關“零延時”。福建通過“1+N”“N+1”審查審批了平和官峰水庫、閩江流域(古田段)防洪工程等15個項目,實現一個項目多個事項一次申請、一次審查、一次批復,有效減少了審批環節和時間﹔通過優化“一件事”集成套餐服務,創新“AI即辦”審批品牌,審批效能持續提升,2023年共受理行政審批件4170件,已辦結3623件,其中項目類已批復169件,總投資約209.18億元。此外,福建將水利工程質量檢測單位乙級資質電子証照新辦、延續、變更、注銷事項作為“AI即辦”試點先行上線。企業通過系統,按照告知承諾制事項辦事流程進行操作后,即可“零等待”拿証,大大提高了辦証效率。

探索項目攻堅模式,多方聯動“零障礙”。針對城鄉供水一體化、閩西南水資源配置等重大水利項目,福建建立“指揮部+公司”工作機制,通過指揮部統籌指揮,公司高效實施,有序推進項目建設。當前,已建立省城鄉供水一體化建設聯席會議制度,實行專班運作,靈活運轉,隨時碰頭,及時匯總、梳理、協調、解決重大水利項目建設中遇到的問題。

從水利投資連續兩年獲得國務院正向激勵,到水利工程建設質量全國考評連續三年位列A級行列,再到中國水利工程優質(大禹)獎連續三屆榜上有名……福建憑著一股“拼勁兒”,交出了亮眼的項目建設成績單。

山美水庫。福建省水利廳供圖

放眼未來,福建將繼續堅持“三下沉”工作法,建設“一河一網一平台”,以“拼”的姿態、“搶”的勁頭,奏響水利強音,為加快建設福建大水網、奮力譜寫社會主義現代化建設福建篇章提供高水平的水利支撐。(何菁錦)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量