云山百越路,市井十洲人。泉州自唐代建城开始,老百姓“因井为市”,“市井”就成了最基本的群居形态。

从1300余年前“列屋成街”,泉州西街与水井结下了不解之缘。

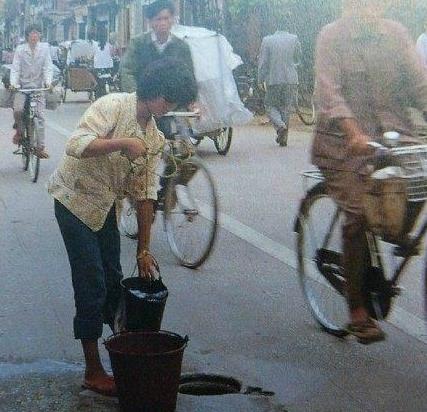

上世纪80年代,西街女子曾美英在西街的街面上打水。资料图

这是泉州收藏爱好者黄强翻拍的照片,照片中正在西街路面上打水的女子名为曾美英,20岁时从晋江嫁到西街,在西街开一家肉粽店,兼做润饼皮、面线糊生意。这口水井位于西街118号店前,如今已不存在。上世纪八十年代,她家中没通自来水,平时饮用在邻居家接自来水,洗刷则是在这口水井中打水使用,一天在打水时,无意间被台湾媒体拍下,这一充满生活气息的瞬间被保存了下来。

西街古井折射出泉州的繁盛

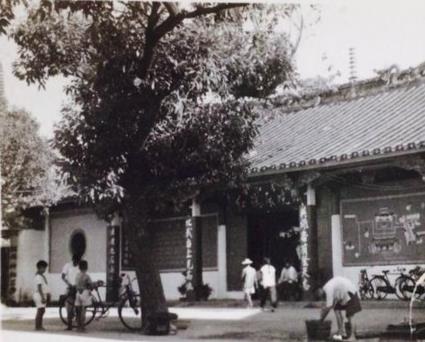

上世纪六七十年代的开元寺入口处,西街居民在开元寺门前的古井中取水。开元寺门前写有“英雄各有登天志,比武台上见高低”的楹联,充满时代特色。蔡其呈供图

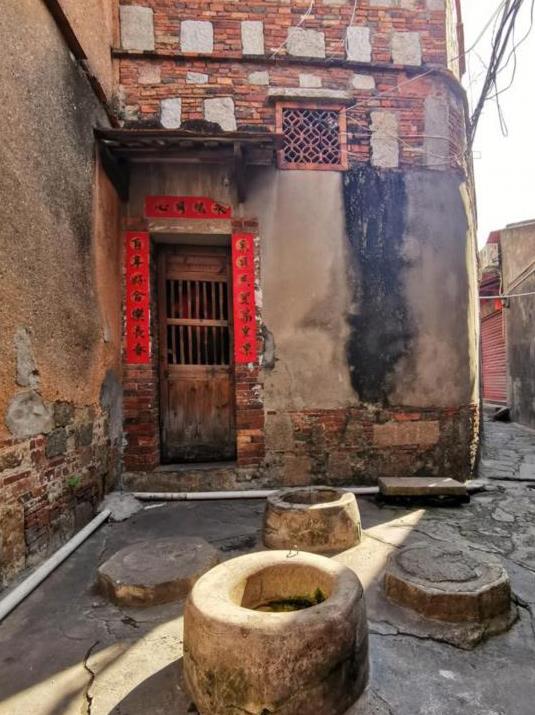

如今这口古井已被封住,从井盘依然能看出比寻常街面水井要略大一些。王了摄

开元寺紫云屏后,泉州人习惯称之为“粉墙后”,粉墙后有一口四孔大井,如今封住两个井口,井水仍然充盈。王了摄

西街古井繁多,据老西街人回忆,西街附近不仅有状元井、玉泉井、会通井等知名古井,在西街路面上,影剧院、帽巷、新街、裴巷、台魁巷、开元寺等临街处均有水井。历史上的路面水井一直保留下来,直到上世纪90年代初,因为自来水普及,加上路面上的水井存在一定隐患,西街水井被路面掩盖起来。

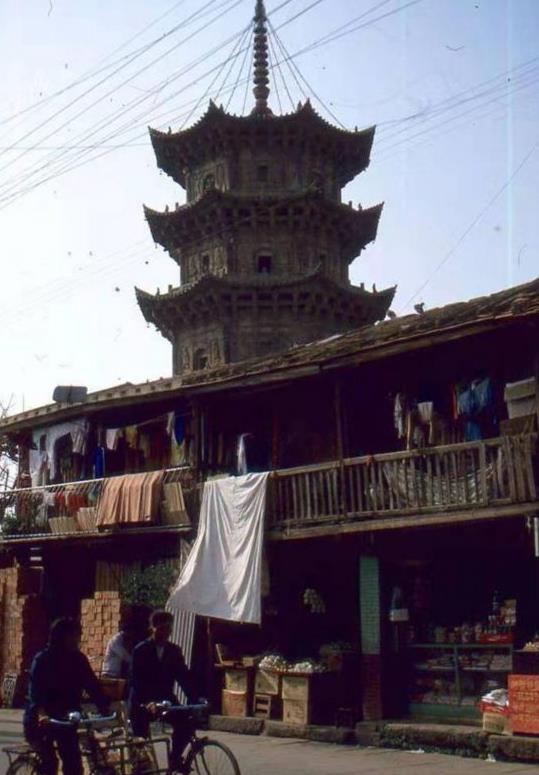

西街是古城最早开发的街道,大量水井也随之挖掘。资料图

一条西街为何有如此多的水井?水井开掘在路面之上是否安全?问题的背后,折射古代泉州的繁盛和泉州人的智慧。

泉州市文管所原主任黄真真介绍说,唐代紫云黄氏开基始祖黄守恭,捐桑田建开元寺。黄守恭采桑养蚕、煮茧缫丝,均离不开大量水源,这就需要许多水井。此外,泉州寺庙多水井,承天寺就有“九十九口水井”的记载,除了寺僧日常饮用,主要是寺庙木构房屋多,万一遇到火灾,可以迅速就地取井水灭火。开元寺内外水井繁多,也成了必然。除了甘露井,以前东西塔下、小开元附近均有大水井。

黄真真说,在井的构造上,也彰显古人的智慧。西街路面上的水井,旧时除了有高于地面的井盘用以警示外,井口也不大,路人难以跌入。因为井口小,连水桶也是修长形状,水桶两边装有铁环增加重量,打水人不用甩桶就可以方便打水。

西街井亭巷的玉泉井,巷以井得名。王了摄

在西街长大的闽南文化研究学者洪泓介绍说,泉州素有“万井烟景”之称,陈允敦教授在著作《泉州名井揽胜》中提到:“自中古以来,泉州城内民用食水,大多掘土出水汲用,故水井繁多,数以千计。”西街水井多,与居民的生活状态息息相关。旧时大户人家建宅,一家打几口水井也是“标配”,饮用井、花园井、公用井等各有用途。

西街肃清门小广场的井,井口高出地面许多,有安全的考量。许志荣摄

西街路面上的井,除了居民日常使用,很大的作用是作为防火井使用,也就是闽南人口中的“火礐”。古代泉州房屋之间常设有防火墙、防火巷,加上应急的防火井,在最大程度上避免出现“火烧连营”的情况。此外,西街有炼丹制药、种植豆芽的人家,这些行业对水质要求很高,附近往往有一口优质水井,也就成了大家称呼的炼丹井、豆生井。

据洪泓回忆,这些路面上的水井经过千百年保留至今,说明风险系数并不太大。以前开元寺元宵花灯展等热闹场面过后,第二天水井中可以捞出不少鞋子,这是人挤人时游客落下的,从未听闻游客落井的事。

西街古井是湿漉漉的乡愁

西街两侧曾以木构房屋为主,路面的消防水井显得格外重要。王了摄

古人言“凡有井水处,皆能歌柳词”,说的是宋代百姓对大词人柳永的喜爱。以“井水”借指人烟,又可看出井对千家万户的重要性。对生活在西街的人来说,童年的记忆往往离不开遍布古城的水井。

井亭巷定心塔和玉泉井东侧也有一口三孔井。王了摄

洪泓介绍说,西街人口稠密,历来饮用淡水需求大,有厝皆设井,无宅不种花,故开掘了大大小小的井。街中有井,古厝有井,巷尾有井,甚至有的院落前埕有井,厨房壁角旁边也有井,这是一种湿漉漉的乡愁。

在自来水普及前,西街人家的早晨就从井边开始。天微亮,家家都来挑水做饭,洗菜洗地板,靠井旁的人家,天天都能听到水桶、瓦罐碰撞井盘的叮当声,这成了起床的号角。

每逢清明节,西街人家忙于淘井,淘出淤泥,汲用新水,取意“除旧布新”。此外,以前摔破的瓷碗不得扫掉,必须投入井中。曾有一孔西街古井底淘出了残缺的瓷片,底上写有乾隆的年号。

到炎夏之时,西街人家的食物用吊篮垂于井底水面之上,可以防止腐败。白天习惯买两个西瓜丢进古井,夜间拿水桶捞起,在井边上摆张八仙桌,“讲天捉皇帝”,就这样度过一个个惬意的夏夜。

古城、古街、古井,这是充满魅力的泉州西街。王柏峰摄

(王了)