热播剧《梦华录》里的非遗传承:“火”起来的茶百戏如何“活”下去?

“矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。”这是南宋诗人陆游在《临安春雨初霁》中对茶百戏的描述。近日,因热播古装电视剧《梦华录》中一段精彩的宋代斗茶表演实力“抢镜”,来自福建武夷山的古老非遗技艺茶百戏颇受关注。

据北宋陶谷《荈茗录》记载:“茶百戏,近世有下汤运匕,别施妙诀,使汤纹水脉成物象者,禽兽虫鱼花草之属,纤巧如画。”茶百戏是点茶文化的精粹,又称分茶、水丹青等,是以研膏茶为原料用清水作画的独特技艺。

“清水作画”的茶百戏技艺。受访者供图

在茶百戏“火出圈”的背后,鲜为人知的是,它曾几近失传。据了解,茶百戏始见于唐代,盛行于宋代,深受皇帝和大批文人推崇,武夷山的历代名人如宋代白玉蟾、朱松都留下许多点茶、分茶诗词歌赋,但到元代后,茶百戏开始衰落,到近代后几乎淡出大众视野。

如今,茶百戏何以失而复得?这要从福建省非物质文化遗产茶百戏技艺代表性传承人章志峰的故事说起——1983年,就读于福建农学院茶叶专业的他,在一次史料阅读中偶然了解到茶百戏,继而在导师叶延庠教授的指引下,与这古老技艺深深结缘。

毕业后,章志峰先后在武夷山农业局、茶叶局工作,闲暇时到图书馆查阅考证了大量古籍,期间还到日本留学研习茶道,探寻中国点茶法。耗时30余年,他终于在2009年抢救性恢复茶百戏技艺。

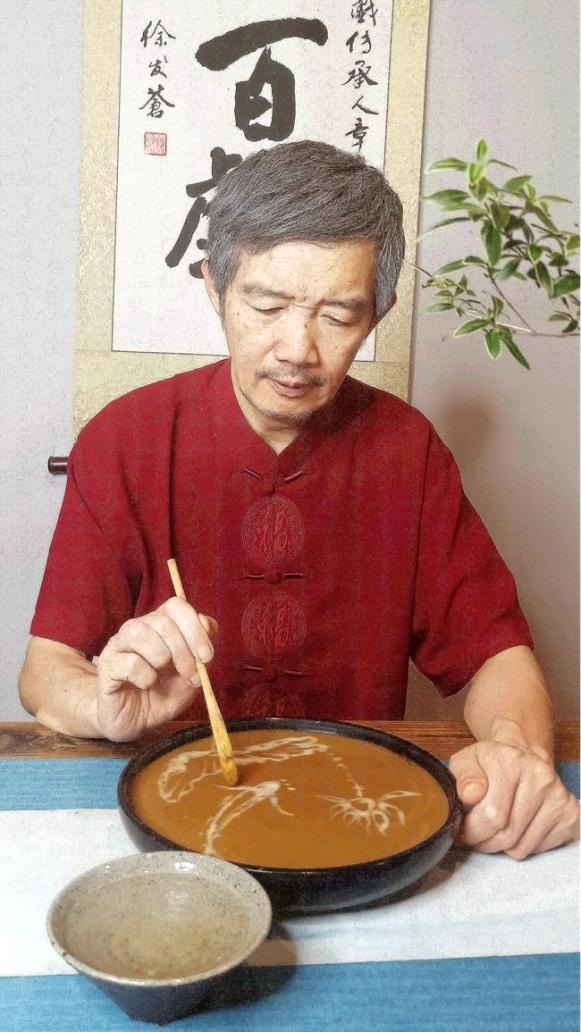

章志峰耗时30余年,抢救性恢复茶百戏技艺。受访者供图

恢复以来,茶百戏技艺再度活态传承于民间,并于2010年列入武夷山市非物质文化遗产,2017年列入福建省非物质文化遗产。

“茶百戏的恢复为我们认知宋代文化打开了一扇窗。”章志峰介绍,根据历史尊重古法恢复的茶百戏技艺与历史上的茶百戏在原料、方法和特征等方面相符,演示过程都要经过炙茶、碎茶、碾茶、罗茶、侯汤、烫盏、取茶粉、注汤、调膏、再注汤、击拂、分茶等十几道工序。

章志峰将茶百戏的技艺表现比作绘画,搅拌茶水出现细腻泡沫相当于研墨,用清水在茶上作画相当于国画勾勒,不同的是,茶百戏作画方法非常独特,是将无色的水在茶汤上变出白色或浅色的图案,“茶百戏是中国历史上,以气体微粒为介质,用清水作画的唯一方式,展现了古人的创造力。”

眼下,属于茶百戏的历史记忆已然“复活”,但章志峰却表示,由于非遗传承的生态环境发生改变,外来文化大量涌入,茶百戏常常被误认为是咖啡拉花,传承和传播愈加艰难。

事实上,在非遗保护中,传承人起着至关重要的作用。在章志峰看来,他们必须始终坚守古法,将原汁原味的技艺传授给后人,茶百戏才能活态传承。

以研膏红茶为茶底的茶百戏作品。受访者供图

“我们所能创新的是承载技艺的场所,或是载体。”他举例介绍,古时候制作茶百戏用的原料研膏茶,属于绿茶类,为了扩大茶百戏应用范围,现在在保留古法研膏茶(绿茶类)的同时,已经拓展到了研膏乌龙茶、研膏红茶等不同的茶类。

近年来,章志峰致力于茶百戏的研发、传承和传播,通过在高校举办非遗课堂和面向社会专业培训等方式教授技艺,目前已经培训了国内外几百名学员。

“非遗保护就是要让传统技艺‘活’起来,活在我们当下的生活中,让社会共享。”章志峰说,电视剧《梦华录》的热播,引发了大众对茶百戏的热爱,这就是好现象,“至少带动了年轻一代对传统文化的认知和认同。”

这些天,章志峰正尝试创作“水丹青中游武夷”系列作品。他希望通过茶百戏描绘秀美的武夷山水,也希望更多的人认识茶百戏、喜欢茶百戏,让这项优秀传统文化更好地传承下去。

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量