福州依山傍海、山清水秀,歷史文化悠久,名勝古跡眾多,生態環境優美,旅游資源豐富。近年來,福州高度重視歷史文化遺產保護,強化頂層設計,引進優質項目,文旅融合步伐加快,全域旅游蓬勃發展。一起打卡福州必去的文化旅游景點,一同感受“有福之州、幸福之城”的獨特魅力。

“三山現、三山藏、三山看不見”,這傳響千年的福州民謠唱出了福州的山貌風情。民謠聲聲,音符串串,撥動著人們對福州眾山向往的心弦。

都言秋日勝春朝,眼下正是登高樂山的好時節。讓我們登高與歷史名人屐履相逢,與歷史名人精神邂逅,與福州深厚的歷史文化律動共振。第一站,一起打卡“三山現”中的烏山、於山與屏山。

打卡點:烏山

亮點:摩崖石刻及造像、烏塔、道山亭

楊麗斌 攝

烏山又稱烏石山,被譽為福州“三山”之首,位於福州市中心,是福州“三山兩塔一條街”古城空間格局的重要組成部分,也是城市山體景觀系統中的標志性節點。2015年,三坊七巷歷史文化街區(含烏山歷史風貌區)被評定為國家5A級景區。我們此行打卡首站從烏山走起。

烏山雖然海拔僅84米,但山不在高,有仙則靈。仁者樂山,往往三分看風貌,七分看人文。論景色,烏山怪石嶙峋,林壑幽勝,天然形肖,素有“蓬萊仙境”之美稱﹔道人文,烏山擁有眾多名勝古跡,尤以烏塔、摩崖題刻及造像最具價值,現均為全國重點文物保護單位。

上烏山前,我們先到烏山東麓的崇妙保聖堅牢塔打卡,這裡是福州文化地標“兩塔”之一,以規整的花崗岩大石塊砌成,因外表呈黑色,俗稱“烏塔”。石塔七層八角,樓閣式,通高34.74米,是研究五代十國中的閩國歷史及其宗教、雕刻、藝術的珍貴實物資料,是福建省現存年代最早的大型石塔。

游罷烏塔,便可沿著烏山南麓登臨烏山了。拾級而上,便宛若走入了一座露天的書法石刻博物館,現存從唐代至近代的169段石刻,篆書、隸書、楷書、草書、行書俱臻其妙。再一一詳看落款,讓人不禁驚呼:“大家手筆!”是的,唐代李陽冰,宋代程師孟、李綱、朱熹、梁克家,明朝首輔葉向高、都御史林廷玉,清狀元王仁堪等人石刻,不時映入眼帘,詩詞、歌賦、傳記、題記、游記文類齊全,難得的是大部分石刻紀年明晰、書法遒勁、雕刻精湛。

烏山另有摩崖造像3處8尊,也值得一看。

烏山上“第一山”的摩崖石刻,是北宋著名書法大家米芾的題字,也是烏山的至高點。

再往前走幾步,道山亭赫然而現。程師孟認為,烏山可以和道家蓬萊、方丈、瀛洲相比,便將烏山改名為道山,他在山上一處風景絕佳的地方修建了道山亭。據說,當年在道山亭上可以遠眺閩江,江海相連,海天一色,回望城市雲霧繚繞,宛如夢幻仙境。后來,唐宋八大家之一的曾鞏為此作的《道山亭記》,記敘了烏山的風景和福州的風土民俗,讓道山亭馳名天下。

由於歷史原因,烏山曾被一些建筑物遮擋,人們未能一睹“三山之首”的芳容。從2013年起,我市秉承“還山於民”的理念,對烏山歷史風貌區實施了全方位的綜合整治。

今年5月,烏山歷史風貌區二區(省氣象局烏山舊址地塊)項目征收工作啟動,意味著烏山將進一步開放。未來烏山歷史風貌區的游覽空間將進一步增加,閩都文脈將得到進一步傳承,城市文化魅力將得到進一步彰顯。

打卡點:於山

亮點:戚公祠、白塔、摩崖石刻

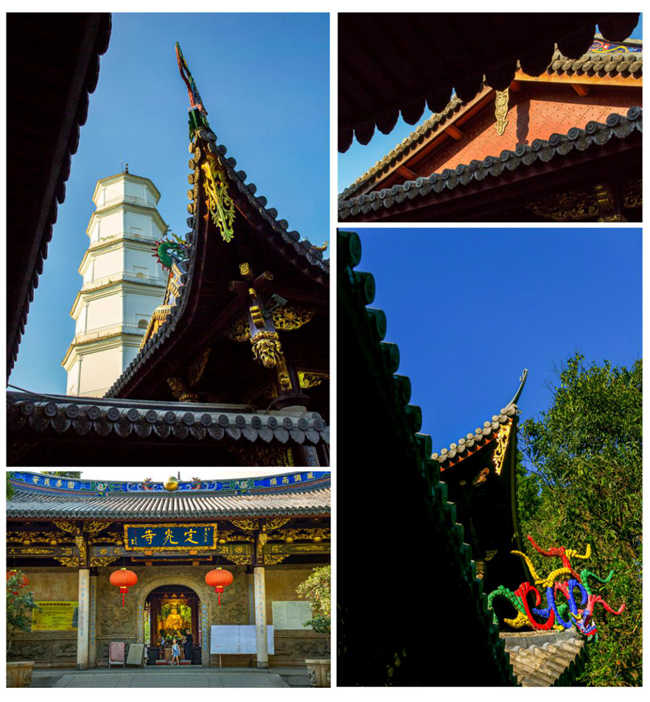

謝何平 攝

戚公祠是為了紀念明嘉靖四十一年(1562年)戚繼光率兵赴福建抗倭而建,現在的戚公祠廳是1918年前后修建的。

到了於山,除了參觀戚公祠,還有一大批景點不可錯過,如補山精舍、蓬萊閣、平遠台、萬象亭、醉石亭等等。

由於年久失修,包括戚公祠在內的古建筑不同程度出現了屋面局部漏雨、油漆脫落、椽板糟朽、木構件殘損等問題,福州於今年3月對戚公祠啟動了20多年來最大規模的修繕,並將之列入新一輪福州古厝保護提升行動的重點項目。如今,於山大士殿、戚公祠等一批文物建筑已完成修繕,於山九日台音樂廳等建筑也同期完成了改造。

於山風景名勝公園20年來最大規模的提升改造也已完成,以“顯山露塔”“通達通透”的嶄新風貌迎接八方來客。

上於山便捷了,人們探訪於山的摩崖石刻也就更從容了。於山現存宋至近代摩崖石刻110段,其中鰲峰頂上的北宋淳化元年(990年)呂文仲題名刻石,是福州最早的宋代崖刻。山南的《南較場演武廳銘》,全段高3.3米,字體蒼勁,是福州市內最大的摩崖石刻。

來於山,於山白塔不可不去。白塔全名“報恩定光多寶塔”,其始建於唐天祐元年(公元904年),歷史上多次重建、重修。塔外表素面,涂白灰,故人們將之稱為“白塔”。

白塔1962年大修后,雖修過幾次,但均屬“小打小鬧”。今年5月,我市文物部門啟動了白塔近60年來的首次大修,修繕中,嚴格採用原材料、原工藝。如今,白塔已完成修復,白塔“傳統白”重現。大家若來白塔打卡拍照時,建議找個晴日,“福州藍”與“白塔白”很配喔,頗有“便引詩情到碧霄”之意。

打卡點:屏山

亮點:鎮海樓、七星缸

“三山”的最后一個打卡點便是屏山啦。

福州“三山”均不乏亮點,屏山最大的亮點非鎮海樓莫屬。明洪武二年(1369年),福州建府城以防倭寇侵犯,建府城時在屏山之巔建了一座城樓,后稱“鎮海樓”。此樓雄峙山峰,上下兩層,據說當年憑欄遠眺,四野如疇,即使霧氣籠罩,亦或夜幕降臨,航海者均可以憑著鎮海樓的燈火指引,找到進港的方向。

林志 攝

鎮海樓歷史上多次重建,今天我們所看到的鎮海樓是2006年重建的,城樓匾額正下方的台階中間,雕刻著“雙龍盤海”浮雕——兩隻栩栩如生的巨龍壓著翻滾的海浪,“鎮海”之意不言而喻。

關於鎮海樓,在福州民間有個傳說——自從建了鎮海樓,台風就到不了福州了,鎮海樓把台風“鎮”住了。這種民間傳說與其說是迷信,不如說是福州人對於福州城市記憶的一種尊重和珍惜,並借由這種民間傳說來証明這個記憶的價值。

鎮海樓西側,一組排列成神秘圖案的石缸石柱總會吸引人們的目光,這就是傳說中的“七星缸卦陣”。七口石缸按天象的北斗七星方位圖排列,成斗勺狀。問題來了——為什麼“七星缸卦陣”是鎮海樓的標配?原來,古人以為,斗勺盛水,可伏火災。古代的福州,房屋多為木構,經常發生火災,防火與鎮海一樣重要,因此,便把伏火之陣擺在了鎮海樓旁。

如今,屏山公園已完成了提升改造,充分展現了屏山的歷史風貌,古意盎然。(圖文由福州市文旅局提供)