讓文化遺產活起來傳下去 聽專家學者“好聲音”

“這不僅是泉州人的喜事,也是中國人的大事,更是全世界珍愛遺產、熱愛海洋文明之人的幸事。”7月25日,“泉州:宋元中國的世界海洋商貿中心”成功列入《世界遺產名錄》。對泉州來說,“這不僅是一份榮譽,更是一份擔當,是對未來傳承保護更重的一份責任。”

連日來,國內相關專家學者及各界熱心人士,就如何守護好泉州這座千年古城,如何保護好、傳承好、利用好世界文化遺產展開討論,為講好世界遺產時代的泉州故事建言獻策。

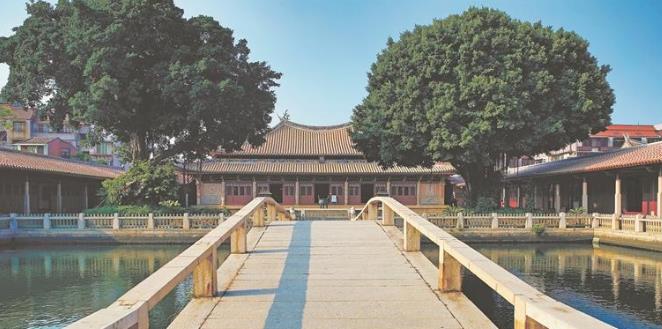

真武廟山門 陳英杰攝

泉州:一張世遺藍圖繪到底

天后宮 陳英杰攝

【泉州行動】

抓好建章立制 做好四個“一”

據新聞發布會介紹,未來,泉州將抓好建章立制,以四個“一”,做好與遺產保護有關的立法、制度制定、規劃及規則制定。

頒布一個條例,即《泉州市歷史文化名城保護條例》,已通過泉州市人大常委會一審,擬於8月進行第二次審議。

制定一項規劃,即《泉州:宋元中國的世界海洋商貿中心系列遺產管理規劃》管控實施細則,已明確劃定將近2%的泉州市國土面積作為遺產區、遺產緩沖區、遺產保護的景觀控制區,目前正在擬定並按程序報批。

健全一套制度,通過出台加強泉州系列遺產保護的決定、保護管理辦法,以此帶起一系列配套長效管理細則和辦法,引導和引領泉州有關方面、老百姓共同開展遺產保護利用工作。

提升一個平台,以22處遺產監測終端平台,監測覆蓋泉州遺產所有構成要素和關聯環境,實現遺產本體數據採集、分析、實驗、監測、反饋動態一體化。

【專家說】

統籌兼顧保護文脈 避免“建設性”破壞

泉州城市規劃建設專家顧問組組長周焜民認為,如何更好地保護文物遺跡、傳承文脈是一個重要課題,也是一個需要長期摸索的過程。泉州應探索如何在保護中發掘遺跡的文物價值、思想價值甚至哲學價值,而非從經濟上“一刀切”,尤其要注意避免“建設性”的破壞。要堅持“發展經濟是硬道理,文物保護也是硬道理”,統籌兼顧,秉持“十個手指頭彈鋼琴”的理念。此外,可以廣泛征集市民、專家的意見,充分挖掘調動民間的創造性,也可到其他世界遺產地跑一跑,學習其保護管理的優秀經驗,更好地做好泉州系列遺產的保護和管理。

華僑大學建筑學院院長陳志宏表示,泉州22處遺產點的保護范圍與當前城鄉建設空間重疊,要做好保護的文章,首要是確保完整、真實地保存遺產的整體及其全部組成部分,“將系列遺產保護管理議題上升至城市發展治理的高度”。

創新保護管理機制 或可成立世界遺產管委會

北京大學考古文博學院教授、中國泉州文化遺產研究院院長孫華認為,泉州系列文化遺產原先是按照國家文物相關的法律法規加以保護和管理,申遺成功后,要在此基礎上,按照世界遺產保護管理的相關要求做好工作。“這兩者之間的要求和標准有所不同,后者需要符合世界遺產的管理要求,有定期匯報制度。”

孫華說,由於“泉州:宋元中國的世界海洋商貿中心”屬於系列遺產,既包括了世界文化遺產的遺址、建筑和紀念碑三大基本類型,也涵蓋了中國“國保”單位的古遺址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻四大類型,遺產類型復雜多樣,要按照世界遺產的統一標准進行管理,這給泉州文化遺產管理部門提出了更高的要求。“申遺成功后,是否需要構建類似於曲阜市文物管理委員會那樣的機構,或者在管理機制上有更好的創新,以應對更高的保護管理要求,都是需要研討的問題。”

設專項資金保護古城 留存文化遺產原真性

中國文化遺產研究院教授級高級工程師張之平,畢生專注於不可移動文化遺產保護,多年來她曾走訪研究泉州眾多遺產點。她認為,從文物保護出發,保護這些遺產最重要的是不改變原狀、保護原件,用“最少的干預”進行“最多的保護”,留存文化遺產的原真性,延緩遺產的破壞、延續文物的生命力。此外,還要做好資料的記錄,為后續的原貌修繕和保護提供支撐。

祖籍泉州安溪的上官春安,曾任泉州市古城辦副主任、泉州市古城保護發展協調組文化小組組長,在泉州工作生活了42年的他,將古城愛到了骨子裡。他曾七次提交關於反哺古城的建議提案,希望喚起人們對古城文化的保護與關注。“對於文化遺產,‘保護’永遠要擺在第一位。”他說,泉州22處遺產點有7處位於古城核心區,“反哺古城”是指面對這些珍貴的歷史文化遺跡,不能一味索取,要從泉州經濟發展的收益中拿出資金來保護文化遺產、保護古城。

府文廟建筑群 陳曉東攝

【泉州行動】

兩個維度 做好泉州文化遺產傳承

未來,泉州將“做好專業保護與活態保護相結合,以推進傳承”,把泉州人愛文物、愛遺產的好傳統和好氛圍弘揚好、延續好。同時,做好兩個維度的保護傳承——

專業保護傳承上,泉州將持續與國際組織及國際知名遺產專家團隊保持常態對話與合作,與國內知名的文化遺產機構包括中國社會科學院考古研究所、北京大學考古文博學院、中國建筑設計研究院、清華大學、天津大學等,以及國內外專家學者一起,依托泉州已有的8個文化遺產專業機構,持續開展遺產的考古發掘、基礎研究。同時,策劃遺產保護論壇、專項學術研討,向世界生動展現10-14世紀中國對外經濟與文化交流窗口成功實踐的海外貿易體系。

廣泛性保護傳承上,也就是草根的、民間的保護上,泉州將引導各方力量共同參與遺產保護。通過推動遺產保護寫入村規民約,加強遺產與周邊社區、村落的良性互動,讓遺產保護的自覺性深入人心﹔通過開展活態傳承活動,特別是與遺產有關的非物質文化遺產,包括泉州南音、梨園戲、木偶戲等,讓群眾更多地參與傳播和傳承保護中﹔推動遺產故事走進千家萬戶,泉州策劃系列專題包括系列紀錄片、出版物,設立面向校園的遺產通識課程、組織遺產保護公益活動等,讓遺產保護傳承工作代代做好。

【專家說】

走“公眾守護”途徑 全民參與共同守護

“申遺成功,讓我們看到泉州人像珍惜自己的眼睛一樣珍惜這些寶貴的遺產。”國際古跡遺址理事會副主席、山東大學教授姜波說,列入《世界遺產名錄》是泉州文化遺產保護的新起點,所有泉州人都要自覺參與到文化遺產的保護中來,“我們在講世界遺產時,特別講到要分享遺產,千百年來泉州人付出大量心血,守護好這份遺產,未來更要全民參與,共同分享、保護好這份寶貴的遺產”。

中國建筑設計研究院建筑歷史研究所副所長、泉州項目申遺文本技術團隊負責人傅晶也持類似觀點。她表示,過往的文物保護工作比較側重政府的主導,如今要把文化遺產保護跟當代人的生活密切結合在一起,從群眾身邊的方方面面入手,讓老百姓關心、愛護身邊的文化遺產,和文化遺產建立起情感關聯,最終通過公眾守護這樣一種途徑,實現文化遺產可持續地保護、傳承和利用。

開展活態文化表演 傳播傳承文化遺產

華僑大學文學院教授王建設多年來從事閩南方言與文化研究,也參與申遺文本部分章節(閩南文化部分)的撰稿與修改。他認為,遺產保護是一項系統工程,除了建章立制、制定保護措施,同時要抓好活態文化傳承工作,尤其是與遺產有關的非物質文化遺產。“閩南方言是閩南文化的重要載體,不做好方言的傳承工作,南音、梨園戲、木偶戲等的傳承將成為空中樓閣。希望借著申遺成功的這股東風,加快泉州方言大詞典編撰等閩南方言傳承工作。”

黎明大學副教授王強說,泉州的文化遺產不只是在東西塔等物質文化遺產,更在於世代相傳的文化藝術傳承。“利用活態文化的力量凝集社會共識,整合海內外人脈與資源,讓歷史文化照進當今生活,聯結過去、現在與未來,這才是文化遺產的意義。”

泉州海交館原副館長李國清認為,可以結合泉州南音、梨園戲、高甲戲、提線木偶戲等非遺文化,在遺產點開展非遺活態表演活動,傳播、傳承文化遺產。

石湖碼頭通濟棧橋 陳起拓攝

【泉州行動】

提升造好軟硬環境 實現遺產的共享

泉州遺產多數是活態的,在7.1平方公裡古城遺產緩沖區,至今仍有眾多市民世代生活其中,泉州的文物及其保護充滿了人間“煙火氣”和百姓的保護意識。泉州“既要完善制度保障、加強政府引導和專業保護,也要把保護融入老百姓的日常生活中,轉變為惠民利民的實在舉措”。

提升遺產保存條件,改善群眾人居環境。泉州將按程序系統提升遺產點周邊環境,實施29條古城街巷綜合整治、挂牌保護古厝古建筑、改善提升名鎮名村和傳統村落。

提升參訪的設施和制度。泉州將系統提升遺產展示、講解、進出通道、停車等參觀設施,並在22處遺產點設置標識系統,提供閩南語、中英文、日語、韓語5種語言智慧講解,並進一步推廣到“國保”和“省保”文物單位。同時,泉州將繼續建好遺產展示,泉州海交館等15個展館全部實現免費開放,並在國家文物局等的指導下,規劃建設南外宗正司遺址、市舶司遺址、德化窯址、磁灶窯址、安溪冶鐵遺址等系列考古遺址公園。

提供周到服務。泉州將策劃系列精品參訪線路、節慶展演、文創產品等,完善各遺產點智能導覽、服務咨詢、交通設施、餐飲住宿等配套,拓展中英文遺產講解隊伍、民間公益組織,讓全世界朋友共享世界文化遺產帶來的宜居之美、文化之美、品質之美。

【專家說】

完善旅游配套服務 培育“遺產+”新業態

“申遺成功是重塑泉州城市品牌形象、提升城市知名度的絕佳良機!”泉州旅游協會會長張錫坤在接受媒體採訪時表示,泉州應抓住機遇、與時俱進,主動全方位宣傳推廣,擴大對外傳播面,增強宣傳、營銷的力度和廣度,在全國乃至世界范圍內掀起一波宣傳熱潮。他認為,應以長遠目光看待,將遺產保護與文化產業、生態產業發展相結合,培育“遺產+”等跨界融合發展的新業態,使保護成果惠及更多群眾。

如何讓游客有好的體驗感又不影響原住民生活?張錫坤建議,進一步提升城市綜合管理科學化、精細化、智能化水平,比如在古城西街的街巷兩側科學規劃一些電動車集中停放點,在中山路設置可供游客休憩的椅子,引導民宿規范發展,從不同游客群體的需求出發,並做好做細旅游公共配套服務。

人性化設計旅游線路 平衡冷熱遺產點人流量

針對申遺成功后可能涌入的大批游客,中國泉州文化遺產研究院院長孫華認為,如何平衡熱門遺產點和偏僻遺產點的人流量是今后需要應對的問題。“22個遺產點分布廣泛,有些遺產點較偏遠,這對遺產的展示利用提出更高要求。如何提供快捷方便的交通,如何讓各遺產點旅游平行推進,如何把人流量從熱點吸引到非熱點,考驗著遺產地管理者和遺產旅游設計者。”

泉州中旅導游邱聯鋒從事導游行業多年,他建議,針對22個遺產點分布廣泛且較零散,可從不同游客的需求出發,人性化設計出豐富的旅游線路並加以引導推廣,同時完善旅游交通體系,在擁擠路段、鄉村旅游點、交通集散點建設旅游公廁。“可先向客人推介古城‘精華版’,再針對專家學者或想深入探索的游客,根據他們的需求加入其他遺產點。”

以開拓精神創造無限故事 讓泉州不只是觀光名勝

泉籍著名藝術家蔡國強認為,手握世界文化遺產的“金名片”,要守護並利用好文化遺產,“需要具有開拓精神,隻有開拓精神才能吸引人來”。他表示,文化遺產帶來的游客、觀眾是相對固定的,但創造文化的活力是無窮的,泉州可以充分發揮在戲劇、音樂、美術、非物質文化遺產等方面的創造力,這也是一座城市精氣神之所在。有了創造力和精氣神,就會產生無窮無盡的故事與人們分享,游客更容易喜歡上泉州。“在這裡,人們可以互相合作,共同嘗試一些了不起的事情,讓泉州不僅僅是觀光名勝。”

華僑大學旅游學院副院長葉新才是泉州申遺文本附件相關報告撰寫者之一,他認為應積極調動高校力量,凝聚國內外學術力量推動文化遺產活化利用,為建設世界遺產旅游目的地服務。(張素萍 林福龍)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量