閩江口:濕地重生 萬鳥翔集

“我覺得我的生命的風帆,已從蔚藍的海,駛進了碧綠的江。”1911年冬季,從記事起第一次回福州的冰心,從銀裝素裹的北國來到閩江口,望見眼前青山碧水,驚訝而歡喜。

冰心筆下描寫的,正是江海交融、澤潤生命的閩江河口濕地。這裡綠水開闊,蘆葦搖曳,萬鳥翔集,一派勃勃生機。

閩江河口濕地。高飛霞攝

為守護好這塊大自然饋贈的生態瑰寶,20年來,福州市積極探索閩江河口濕地生態系統保護與發展的科學路徑,實現了從征服自然到人與自然和諧共生的綠色蝶變,讓生態“失地”重回“濕地”。

閩江河口濕地候鳥翩飛。陳銘清攝

全球最為瀕危物種關鍵庇護所之一

濕地與森林、海洋並稱全球三大生態系統,被譽為“地球之腎”“淡水之源”“物種基因庫”。福建境內河流水系發達,沿海灘涂寬廣,港灣眾多,全省濕地面積超過18萬公頃。

閩江是福建省最大的獨流入海水系。江流奔騰,從武夷山脈磅礡而出,一路裹挾著泥沙,經過500多公裡跋涉和沉澱,在閩江河口與大海交匯處,形成了福建最優良、面積最大的原生態河口三角洲濕地——閩江河口濕地。它地處福州市長樂區東北部閩江入海口,銜接台灣海峽,地跨3個鄉鎮、13個行政村,自然保護區總面積2100公頃。

福州市閩江河口國家濕地自然保護區。王金平攝

在自然力量和人類活動的共同作用下,這片濕地成為各種候鳥、大型海洋動物和周邊漁業-農業傳統社區賴以生存的根基。在全球9條候鳥遷徙路線中,東亞—澳大利西亞遷徙路線擁有的候鳥種類和數量最多,閩江河口濕地就在這條遷徙路線上,成為候鳥遷徙的重要驛站。

閩江河口濕地候鳥翩飛。閩江河口濕地自然保護區管理處供圖

閩江河口濕地何以受到候鳥青睞?

它是東洋界華南雨林生物地理省和古北界華中亞熱帶森林生物地理省在亞洲大陸海岸線上的交匯點﹔其近海區域是暖溫帶西北太平洋區和中國南海區的交匯海域。特殊的地理位置以及由閩江串起的海、陸生態過程,造就了一系列獨特的濕地和近海類型棲息地,使其成為一些全球最為瀕危物種的關鍵庇護所。

這裡既是全球瀕危物種黑臉琵鷺、全球極危物種勺嘴鷸等候鳥越冬區的北緣,又是全球極危物種中華鳳頭燕鷗繁殖區和以鴻雁、小天鵝為代表的雁、天鵝類候鳥越冬區的南緣,成為名副其實的“鳥類王國”。

中華鳳頭燕鷗展示優雅身姿。閩江河口濕地自然保護區管理處供圖

其附近海域也是全球海洋物種最為豐富的區域之一。閩江河口記錄有魚類111種,明顯多於比其更靠北或更靠南的沿海自然保護地。由閩江攜帶入海的大量營養物質滋養出的豐富魚類和底棲動物資源,吸引了數量眾多的候鳥聚集,也使這一海域成為近海活動的中華白海豚和印太江豚、進行長距離洄游的偽虎鯨等3種海洋哺乳動物的棲息地。

綿長的海岸線上,閩江河口就像一顆生態明珠,既可供世人窺見中國東部沿海自然與人文歷史演進過程,也可探索人與海、陸生態系統如何共存並實現可持續發展。

從“垂危”到“重生”

碧水藍天,蘆葦搖蕩。清晨5點多,長樂潭頭鎮克鳳村村民林發金趁著退潮,來到閩江河口濕地巡邏。之前,他是濕地裡的養殖大戶,擁有上百畝的對蝦、海蟶、紅蟳等養殖基地。退養還濕后,他被聘為濕地專職管護員。

從濕地“利用者”到濕地“守護者”,林發金的身份轉變詮釋了人與自然進退之間的關系。

正在閩江河口濕地公園巡查的巡護員。福建省林業局供圖

世紀之交的閩江河口濕地,是這樣一番景象:填海造地頻發、養殖魚塘比比皆是、污水肆意排放、垃圾遍布灘涂、外來入侵物種互花米草瘋狂蔓延……濕地生態日益惡化,原本適合鳥類生存的植物和食物失去生長環境,很多候鳥也不願駐足停歇。

一場閩江河口濕地保護行動就此拉開序幕,推進濕地立法、劃定濕地管控紅線、實行濕地嚴格管理、創新濕地生態恢復模式等一系列保護與治理舉措密集推出。

叫停不合理項目。企圖侵蝕濕地,圍墾項目虎視眈眈。福州毅然決定,撤銷已列入“十五”計劃的鱔魚灘濕地圍墾項目,變圍墾為保護。

阻擊互花米草。互花米草根系深厚繁密,嚴重擠佔紅樹林、水鳥、底棲生物等生存空間。保護區探索採用“特制旋耕機+人工挖除”方式,清除4500多畝互花米草,取而代之的是長勢良好的紅樹林、海三棱藨草、蘆葦等生態植被。

閩江河口濕地採用刈割+旋耕治理互花米草。閩江河口國家濕地公園管委會供圖

紅樹林生長繁茂。閩江河口國家濕地公園管委會供圖

啟動退養還濕。保護區回租、回收水產養殖塘,將3000多畝水產養殖塘改造成適合鳥類棲息、覓食的樂園。如今,退養還濕區域正逐漸成為候鳥利用率最高的棲息區域,觀測到的單日水鳥數量最多達5500隻,是改造前3倍。

閩江河口濕地改造后的生態鳥島成為鳥兒的樂園。鄭航攝

建立長效機制。《福州市閩江河口濕地自然保護區管理辦法》《福建閩江河口濕地生物多樣性保護與恢復工程建設方案》等相繼頒布,《福建省濕地保護條例》也於2017年開始施行,為濕地保護和地區發展提供制度和法律支持。

……

從2003年設立縣級自然保護區設立,到2007年建立省級自然保護區,再到2013年升格為國家級自然保護區,閩江河口濕地隻用了十年時間,便完成“三級跳”。

建立司法保護基地。閩江河口濕地自然保護區管理處供圖

福州觀鳥愛好者楊金見証了這一生態保護“閩江實踐”的明顯成效。2003年,楊金第一次在閩江河口濕地觀測到全球瀕危鳥類黑臉琵鷺。此后每年冬天,這裡都能發現數百隻黑臉琵鷺的蹤跡。許多黑臉琵鷺還在這裡常年駐扎,成為常客。

黑臉琵鷺在閩江河口濕地悠然覓食。鄭航攝

“冬去春來,南來北往,是冬候鳥的習性。”但楊金發現,三四年前開始,十幾隻亞成鳥堅守閩江河口濕地度夏,直到性成熟后才北遷繁殖。“從過境到越冬,再成為‘長住客’,它們是生態變化的風向標。”

除了黑臉琵鷺,被譽為“神話之鳥”的中華鳳頭燕鷗每年在閩江河口濕地留下了“戀愛”的足跡。全球僅200多對的勺嘴鷸,每到冬天也會在這度過最快樂逍遙的時光。“閩江三寶”齊聚,閩江河口濕地成為全球少數可以觀測到這三種世界級珍稀鳥類的地方。

勺嘴鷸閑庭信步。閩江河口濕地自然保護區供圖

最新數據顯示,閩江河口濕地野生動植物現已恢復到 1089 種,其中水鳥 152 種,年均棲息該濕地水鳥數量超 5 萬隻,黑嘴端鳳頭燕鷗、卷羽鵜鶘、遺鷗等眾多全球極危及瀕危鳥類頻現。

遺鷗捕食魚兒。閩江河口濕地自然保護區管委會供圖

卷羽鵜鶘全神貫注覓食。閩江河口濕地自然保護區管理處供圖

“蘆葦搖蕩綠水悠,留鳥候鳥滿洲頭”。過去20年間,全球水鳥數量呈下降趨勢,閩江河口濕地卻逆勢上升,幾乎消失在人類視線的珍稀鳥類重現,成功蛻變為“清新福建”一張重要生態名片、中國十大魅力濕地和全球瀕危物種聚集地。

閩江河口濕地蘆草蕩漾、飛鳥齊飛。姜亮攝

千頃濕地福澤一方百姓

濕地保護能否成功,破解保護和發展的矛盾是關鍵。福州市林業局相關負責人介紹,經過多年努力,閩江河口濕地自然保護區逐步探索出了一條濕地生態系統保護與發展的新路徑。

對此,閩江河口濕地國家級自然保護區管理處主任鄭航深有體會。“青山綠水真是無價之寶,閩江河口濕地保護也給人們帶來了豐厚的生態福祉。”自然保護區通過實施生態補償、就業扶持等政策,把原先從事養殖的農戶聘為濕地專職管護員、協管員,既解決了村民就業問題,讓濕地生態沖突者轉變為主動保護,也提升了鄉村居民的濕地保護意識,構建了生態保護合力。

閩江河口濕地保護區觀鳥棧道。雷岩平攝

閩江河口濕地舉辦觀鳥活動。閩江河口濕地自然保護區管理處供圖

同時,為了讓人們共享生態保護成果、助力周邊鄉鎮鄉村振興,閩江河口濕地自然保護區的西南側,還建起了集濕地保護恢復、科研監測、宣傳教育、濕地觀光、休閑度假等為一體閩江河口國家濕地公園。每到節假日,前來游覽觀鳥的游客絡繹不絕。隨著生態旅游、文化康養等項目紛至沓來,實現了濕地保護區與區域產業的可持續發展,一座閩江口漁灣生態旅游小鎮呼之欲出。

閩江河口濕地吸引游客前來旅游。閩江河口濕地自然保護區供圖

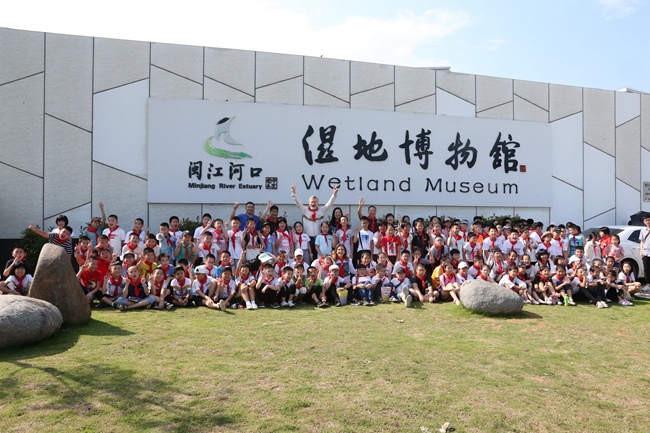

此外,閩江河口濕地還積極開展生態教育,讓更多的群體特別是青少年接觸了解濕地。去年,楊金所在的省觀鳥協會與閩江河口濕地國家級自然保護區管委會簽訂為期10年的合作協議。“我們將為不同年齡段的中小學生,量身定制自然教育課程,不定期組織青少年前來參加研學活動。”隨著多層次、全方位的宣傳教育體系的建設,越來越多的人成為濕地生態系統的守護者。

閩江河口濕地舉辦中國青少年生態教育研學活動。閩江河口濕地自然保護區管理處供圖

閩江河口濕地舉行親子辨鳥活動。閩江河口濕地自然保護區供圖

在重塑閩江河口濕地過程中,自然保護區實施了生態修復、科研監測、共享共治、產業提升、生態守護、開放合作等六大生態核心工程,恢復和提升了濕地生態系統的整體功能,構建了系統完備、科學規范、運行有效的濕地生態保護機制,形成了濕地保護的“閩江模式”,成為生態文明建設新理念的成功實踐。

2021年7月第44屆世界遺產大會期間,作為國家自然保護區最佳實踐案例,閩江河口濕地可持續發展模式通過世遺青年論壇向全世界推廣。

閩江河口濕地開展鳥類調查。閩江河口濕地自然保護區管理處供圖

濕地保護故事翻開新篇

近20年前,閩江河口濕地自然保護區得以建立,濕地保護迎來轉折點。

20年后,在“綠水青山就是金山銀山”生態文明理念的指引下,閩江河口濕地保護行動接續推進、迭代升級,閩江河口濕地的獨特價值也更加凸顯。

閩江河口濕地公園全景。漫步福州街頭,濃濃的綠意與斑斕的花草相融相依。滿城綠道、處處公園、條條水系,“福州綠”讓群眾獲得實實在在的生態福祉,成為福州的另一張燙金名片。陳暖攝

當前,福州市及長樂區正推動閩江河口濕地申報世界自然遺產,從“武夷山國家公園—閩江—河口濕地—台灣海峽”的完整生態系統視角出發,啟動閩江河口濕地保護方案全球招標,加快推進山水林田湖草沙(海)一體化生態保護修復。還將帶動羅源灣、連江敖江口、福清興化灣等地發展,共同形成閩東沿海串珠狀生態濕地格局,打造濕地生態保護修復全球樣板,使濕地成為人與自然和諧共生的人居典范。

鳥類的天堂。閩江河口濕地自然保護區管理處供圖

在今天的閩江口,我們能夠同時見証澎湃於山海之間的勃勃生機和人類延續千年不斷進步的社會形態,也能讀取人與海洋間一段從開發到保護、從對抗到和諧的歷史經驗,更為我們思考在當今日益擁擠的星球上如何加強海陸生態系統保護,更好地善待海洋、善待濕地提供了有益啟示。(余少林 馮雪珠 覃作權 長軒)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量