22處遺產點 重述泉州宋元歷史

北京時間7月25日17時38分

第44屆世界遺產大會審議通過:

“泉州:宋元中國的世界海洋商貿中心”

列入世界文化遺產名錄

早在千年前的宋元時期

福建泉州就已是

世界海洋貿易網絡中高度繁榮的商貿中心之一

是當時中國與世界的對話窗口

展現了中國完備的海洋貿易制度體系、

發達的經濟水平以及多元包容的文化態度

30秒速看泉州世遺 視頻剪輯:人民網 王銑

本次泉州申遺項目的遺產整體

由22處代表性古跡遺址及其關聯環境構成

完整體現了宋元泉州富有特色的

海外貿易體系與多元化社會結構

多維度支撐了“宋元中國的世界海洋商貿中心”

這一價值主題

一起來了解這22處遺產點,尋訪千年泉州宋元歷史

↓↓↓

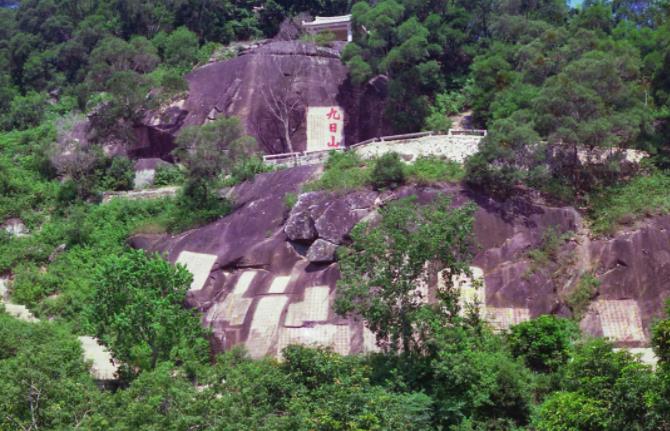

九日山祈風石刻

成冬冬 攝

九日山祈風石刻是一組記載了宋代在泉州負責海外貿易管理的國家專員、地方官以及皇室成員等為海外貿易商舶舉行祈風儀式的摩崖石刻,現存宋代以來的石刻共78方。它與泉州市舶司遺址、德濟門遺址等共同體現了宋代市舶制度下國家力量對海洋貿易的倡導和管控。這些珍貴的石刻歷史檔案真實記錄了宋代海洋貿易與季風密切關聯的運行周期等歷史信息,反映出海神信仰對貿易活動的精神促進。

泉州市舶司遺址

王俊 攝

泉州市舶司設置於1087年,是宋元國家政權設置在泉州管理海洋貿易事務的行政機構,其設置標志著泉州正式成為開放的國家對外貿易口岸,對宋元泉州的經濟繁榮、文化交流以及海洋貿易各參與方的共同發展具有至關重要的意義,反映出泉州港口依托於龐大帝國的獨特屬性。

德濟門遺址

陳文丕 攝

德濟門遺址是宋元泉州城的南門遺址,記錄了宋元泉州城市向南部拓展的歷史。它是城市南部商業性城區的重要地標,體現了官方對海洋貿易和城市商業發展的行政保障。遺址位於泉州古城南端的天后宮外,門外遙對晉江及順濟橋遺址。德濟門及與之相連的翼城始建於1230年,這裡成為進入城市南部商業區的交通要道。

天后宮

陳英杰 攝

天后宮是祭祀海神媽祖的廟宇,也是世界范圍媽祖信仰的重要傳播中心,見証了媽祖信仰伴隨海洋貿易的形成和發展歷程。它與真武廟、九日山祈風石刻等共同體現出民間信仰與國家意志相結合對海洋貿易發展的共同推動。它與泉州的商人群體密切關聯,見証了海洋貿易作用下泉州南部商業性城區的發展。

真武廟

陳英杰 攝

真武廟是宋元時期祭祀真武大帝的道教廟宇,也是古法石港的重要地標,為宋元時期商人群體從事海洋貿易的重要精神寄托。這裡是泉州官員祭海的場所,體現了政府對海洋貿易的鼓勵與推動。

南外宗正司遺址

圖片南外宗正司遺址出土的建筑構件。張濤 攝

南外宗正司是1130年以來遷居泉州的宋代皇族群體的管理機構。這一群體是泉州多元社群中具有影響力的組成部分之一,他們不僅提升了泉州的消費能力,還積極參與海洋貿易。南外宗正司的設置進一步強化了國家政權對泉州海洋貿易的推動,體現了強有力的官方管理保障。

泉州府文廟

陳英杰 攝

泉州府文廟是儒家祭祀場所和泉州最高等級的教育機構,是泉州社會精英群體的象征。這些社會精英在宋元海洋貿易的推動和管理中發揮了重要作用。泉州文廟及學宮位於10世紀泉州城的東南部,始建於976年,主體格局形成於1137年。

開元寺

晨曦中的開元寺東西塔。陳英杰 攝

開元寺是宋元泉州規模最大、官方地位最突出的佛教寺院,其寺院經濟及多元文化遺跡反映出宋元海洋貿易帶給泉州的經濟繁榮和文化共存特征。泉州開元寺是福建地區現存規模最大的佛教寺院建筑組群。

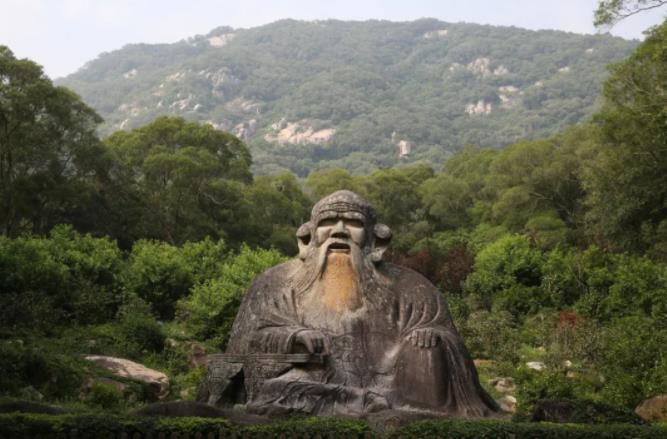

老君岩造像

陳英杰 攝

老君岩造像是道家學說創始人老子的巨型石雕像,是宋代泉州官方主流意識形態的象征,體現了泉州港口依托農業帝國的獨特歷史文脈,反映出世界海洋商貿中心多元、活躍的文化特征和港口的繁榮成就。

清淨寺

成冬冬 攝

清淨寺是泉州古城商業性城區中的伊斯蘭教寺院,是宋元時期跨越重洋來泉州營商的波斯、阿拉伯等地穆斯林商人及其族群的珍稀物証。它與伊斯蘭教聖墓共同見証了活躍在泉州的外國族群的文化、宗教和生活傳統,也見証了宋元泉州的人群匯聚、商貿往來和文化繁榮。

伊斯蘭教聖墓

成冬冬 攝

伊斯蘭教聖墓是泉州伊斯蘭教的重要史跡,與清淨寺共同見証了穆斯林商人及其族群在泉州的活動,反映了宋元泉州多元文化的交往與融合。

草庵摩尼光佛造像

成冬冬 攝

草庵摩尼光佛造像是宋元泉州摩尼教傳播的重要史跡,顯現出世界海洋商貿中心強大的文化包容力,其蘊含的文化融合特征為宋元泉州世界性多元社群間廣泛的價值觀交流奠定了基礎。草庵中現存一方雕鑿於1339年的該教創始人摩尼的石雕造像,是世界現存唯一的摩尼光佛石像。

磁灶窯址

成冬冬 攝

磁灶窯址(金交椅山窯址)是宋元時期泉州城郊外銷瓷窯址的杰出代表,反映了泉州以外貿手工業為顯著特點的產業結構,其生產體系和生產規模展現了世界海洋商貿中心強大的基礎產業能力和貿易輸出能力。它與德化窯址、安溪青陽下草埔冶鐵遺址等共同反映了宋元時期海洋貿易對泉州地方產業發展的積極促進。

德化窯址

德化尾林Y1-1(龍窯)。廖富魁 攝

德化窯址(尾林-內坂窯址、屈斗宮窯址)是宋元時期泉州內陸地區外銷瓷窯址的杰出代表,其興起受益於宋元泉州海洋貿易的繁榮,在發展過程中創燒出獨特的白瓷產品,顯示出海洋貿易推動下泉州本地制瓷產業的創新和發展。德化窯的高足杯、粉盒、軍持、壺、花瓶、碗等產品目前在東亞、東南亞、南亞、西亞和東非等地區多有出土。

安溪青陽下草埔冶鐵遺址

冶鐵遺址的選址環境。陳文丕 攝

安溪青陽下草埔冶鐵遺址是宋元時期泉州冶鐵手工業的珍貴見証,與泉州的陶瓷生產基地共同顯示出宋元泉州強大的產業能力和貿易輸出能力。安溪縣青陽村曾是宋代官方設立的專職鐵場之一,是泉州內陸腹地的重要鐵礦分布區,文獻記載其冶鐵業在11世紀時極為興盛。

洛陽橋

鄭文桂 攝

洛陽橋是泉州北上福州乃至內陸腹地的交通樞紐,它與安平橋、順濟橋遺址等共同連通了便捷的沿海交通干線,在泉州水陸復合運輸網絡的發展中具有開拓性的裡程碑意義。它是官方主導、全民合力建造大型交通設施的典范,體現了官方、僧侶等社會各界對商貿活動的推動和貢獻。

安平橋

鄭文桂 攝

安平橋是泉州與國家廣闊的南部沿海地區的陸運節點,體現出海洋貿易推動下泉州水陸轉運系統的發展。其建成是泉州官方、宗教人士、商人及平民共同參與的結果,既體現了宋元時期泉州多元社會結構對海洋貿易的貢獻,又反映了海洋貿易給泉州社會帶來的經濟繁榮和財富積累。安平橋為中國現存最長的跨海梁式石橋。

順濟橋

成冬冬 攝

順濟橋是泉州古城與晉江南岸的陸運節點,是伴隨海洋貿易發展而建設的出入古城商業區的主要通道,完善了泉州的水陸轉運系統。它與德濟門遺址、天后宮共同體現了海洋貿易推動下古城南部商業性城區的發展,見証了商業拓展對交通系統的促進。

江口碼頭

文興碼頭。陳起拓 攝

江口碼頭位於泉州古城東南的晉江北岸,是連接古城的水陸轉運節點,與真武廟同為泉州城郊的重要內港“法石港”的遺存,反映了內港碼頭的功能構成和使用方式。它與石湖碼頭、六勝塔、萬壽塔等共同體現了宋元泉州由內港碼頭、外港碼頭、航標塔等共同構成的河海運輸網絡。現保存有文興碼頭和美山碼頭及一處宋代古船遺址。

石湖碼頭

成冬冬 攝

石湖碼頭是泉州外港碼頭的珍稀物証,實証了宋元泉州優良的建港條件,它與江口碼頭共同呈現了宋元泉州港的水陸轉運系統。石湖碼頭位於泉州城東南17公裡的石湖半島西岸,是一處利用天然礁石建造的碼頭,與六勝塔同屬石湖港的歷史遺存。

六勝塔

鄭文桂 攝

六勝塔是石湖港的重要歷史遺存,是商舶由泉州灣主航道駛向內河港口的地標,並有護佑商旅的作用。其建造是宗教人士、商人及平民共同參與的結果,體現了宋元時期泉州多元社會結構對海洋貿易的貢獻。

萬壽塔

賈福山 攝

萬壽塔是商船抵達泉州港的地標,也是鎮守海口、護佑商旅的精神寄托,其望夫成石的傳說承載了泉州民眾對海洋貿易的歷史記憶。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量