泉州,有一群世界文化遺產守護者

九日山,地處南安豐州鎮,山上77處珍貴的宋元時期的“祈風石刻群”,是古絲路重要起航點的見証。張藝欣 攝

林榮宗帶著游學的孩子,走過千年古橋——安平橋。

林榮宗指著安平橋水心亭邊的清代石碑告訴記者,這個捐銀修復石橋的人就是他的太爺爺。

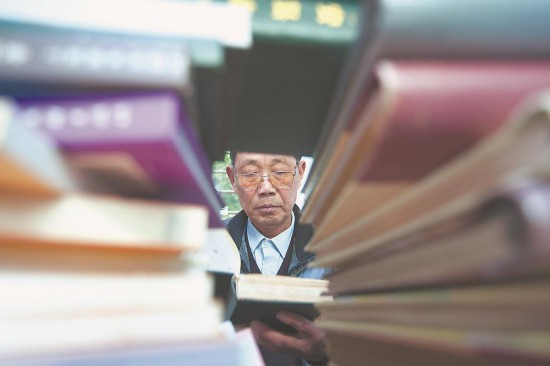

2015年,胡家其在整理九日山資料。

九日山過去雜草叢生、污水橫流、墳墓遍地,胡家其帶人上山種樹、修路、修橋,遷走漫山的墳頭,每天起早摸黑修葺石刻。

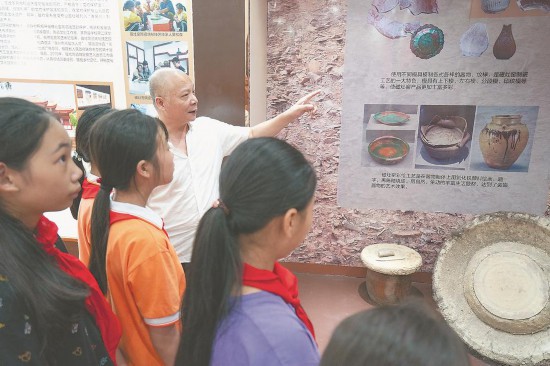

晉江磁灶鎮嶺畔村,吳吉祥在親手創建的村陶瓷展示館裡,為孩子們講述磁灶制陶歷史。

晉江市非遺代表項目磁灶陶瓷雕塑技藝傳承人吳炳峰在指導孩子制作陶瓷泥塑。

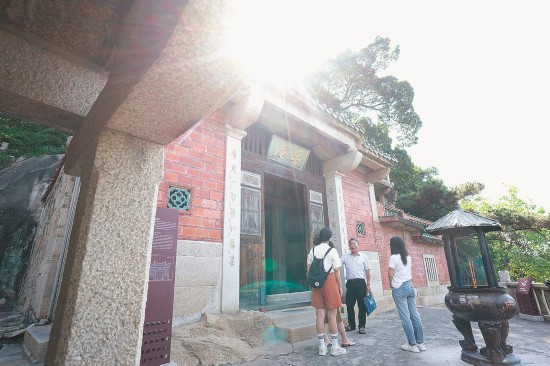

粘良圖在草庵摩尼教摩崖石刻前,展示附近村庄保留下的摩尼教手訣。

粘良圖來到草庵堂,為拜訪者講述摩尼光佛的由來。

編者按:泉州項目申遺成功的背后,是無數人的默默付出。在泉州,持之以恆的申遺工作使遺產保護深入人心,當地涌現了許多愛遺護遺熱心人。從2015年起,記者走近這群普通的海絲文化守護者,嘗試用鏡頭記錄他們日常點滴瞬間。他們的故事是泉州海絲文化傳承與發展的縮影,也是后人繼續前行的航標。

7月25日,“泉州:宋元中國的世界海洋商貿中心”申遺成功,讓這座擁有22處代表性古跡遺址的千年古城,綻放出跨越時空的璀璨光彩。

泉州是公元10世紀至14世紀世界海洋貿易網絡中高度繁榮的商貿中心之一,作為宋元中國與世界的對話窗口,這裡的文物古跡、名人故居、遺聞軼事和民間傳說從海港經江口平原,一直延伸到腹地山區。

在星羅棋布的海絲文化遺存背后,有一群普通的泉州人,他們或因為技藝相傳或為了文化探究,而將人生中的數十年時光默默融入了海絲文化保護與推廣之中。

“這一天,我們盼了20年!”申遺成功的喜訊,讓南安九日山祈風石刻的守護者胡家其倍感激動。九日山是泉州22處申遺點之一。早在1989年,胡家其放棄在廈門的高薪職位返回泉州,來到不足百米高的九日山,開始了守山之旅。為讓這顆明珠再度閃耀,他忙於環境整治、石刻摒擋、講解接待……每天起早摸黑,不敢懈怠。1991年,聯合國教科文組織“海上絲綢之路”考察隊蒞臨泉州,對九日山的摩崖石刻贊嘆不已。

位於晉江華表山麓的草庵摩尼光佛造像,是世界僅存的摩尼教遺跡。對於它的研究,當地有一位老人頗為上心,他就是出生在晉江市金井鎮的粘良圖。1997年,47歲的粘良圖作為特殊專業人才被借調到晉江市博物館。雖然不是科班出身,但粘良圖刻苦調研、上山下海、考古發掘,梳理晉江的文化歷史脈絡,挖掘了許多鮮為人知的史實。他撰寫研究摩尼教的著作《晉江草庵研究》,榮獲福建文物考古博物館科研成果獎二等獎。

安平橋又名五裡橋,連接著晉江安海鎮和南安水頭鎮,其獨特的“睡木沉基”技術成就了這座中國現存最長的跨海梁式石橋。安海文化創意發展協會執行會長林榮宗對安平橋情有獨鐘,因為他的太爺爺在清末曾帶頭捐銀修復安平橋。現在,林榮宗成了義務講解員,空余時間,經常帶著游學的孩子來走一走這千年古橋,為他們講述安平橋和泉州歷史典故。

晉江市磁灶鎮制陶歷史已有1700多年,“磁灶”因此得名。作為磁灶制陶發源地之一的嶺畔村,至今仍有熟悉傳統手工制陶工藝的老師傅近百人,嶺畔村村委會副主任吳吉祥的父親——晉江市非遺代表項目磁灶陶瓷雕塑技藝傳承人吳炳峰,就是其中的代表。為保護、傳承磁灶傳統手工陶藝,吳吉祥創建了村陶瓷展示館,還開設陶藝體驗基地、陶瓷文創工作室,請自己的父親和村裡其他德高望重的陶瓷匠人,一起到嶺畔小學義務教學,推動傳統陶藝進校園。

申遺夢圓時刻,回望20年申遺之路,考古發掘、修繕保護、愛遺護遺,各方合力用心守護,終於讓泉州這座底蘊深厚、溫潤的千年古城,驚艷世人!(記者 王毅 通訊員 林曉燕 陳鑫煒 黃瑜鵬 許曉城 文/圖)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量