泉州方艙醫院護士長“阿Q”與“14個娃”:治愈他們的同時,我也被治愈

“白衣天使,辛苦了!保護了人們,保護了地球,謝謝您!”在福建泉州“火圍山”方艙醫院的畫展上,一幅“醫護‘超人’大戰病毒”的作品中,幾行稚嫩的小字躍然紙上。

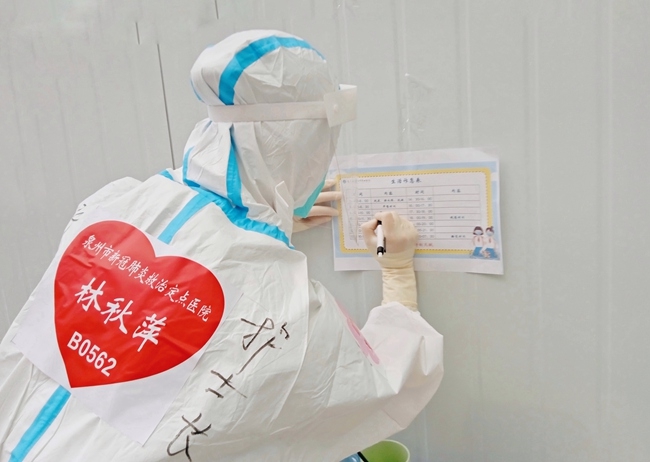

這些天來,泉州市第一醫院東街院區產科護士長林秋萍一直在和小朋友“打交道”,這個畫展就是她為孩子們准備的一項“假期活動”。

據了解,在林秋萍負責的B4病區中,有14名小朋友,其中8名沒有家長陪同。清明假期期間,為了安撫孩子們焦慮的情緒,林秋萍開設了“方艙兒童之窗”,不僅展覽小朋友們的繪畫作品,還有各種各樣的文藝表演。

假期來臨,林秋萍為小朋友們開設了“方艙兒童之窗”。受訪者供圖

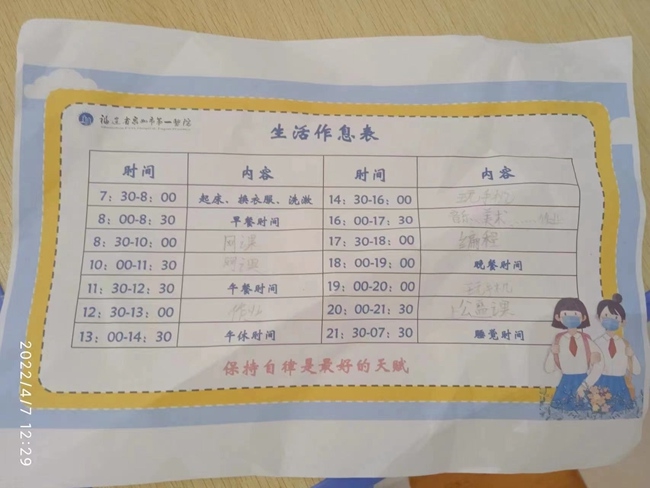

“疫情突如其來,大家壓力都很大,孩子們也覺得壓抑。”從3月21日進入方艙醫院后,林秋萍搖身變成小朋友的“臨時媽媽”,照顧他們的飲食起居。早上7點30分起床換衣服、8點吃早餐、8點半開始上網課……孩子們的生活被“臨時媽媽”安排得明明白白。

林秋萍坦言,自己家的孩子也在上初三,跟其中一些小朋友的年紀相仿,“感覺他們都像自家的娃,在這裡,我有14個娃!”

“臨時媽媽”將小朋友的生活安排妥當。受訪者供圖

“所有孩子中,最小的6歲,最大的14歲。”林秋萍說,由於年齡相差懸殊,在相處過程中,她遇到了不少難題。其中,12歲男孩桐桐(化名)就顯得有些“不服管教”,“12歲是比較特殊的年齡段,孩子有自己的想法,桐桐家裡的管教又比較嚴格,更加重了他的逆反心理。”

因此,她不僅擔任“臨時媽媽”,還要身兼“知心老師”。林秋萍認為,隔離經歷對孩子的心理而言,是另一種“創傷”,需要正向的引導。面對桐桐的“不服管教”,林秋萍不僅靜下心來曉之以情、動之以理,還通過微信聯系到桐桐的家長,希望他們給予桐桐更多耐心的鼓勵。

“現在桐桐玩手機很節制,上網課時也會主動把手機交給我,還學會了自己洗衣服。”關乎這名12歲叛逆男孩的“大改造”,林秋萍感慨,“其實和小朋友相處就是要跟他們交朋友,當孩子得到認可、敞開心扉,就會真實感受到這裡是個溫暖的大家庭,也會慢慢地改變自己。”

林秋萍和她的“娃”。受訪者供圖

在B4病區中,有12個艙室,包含14個娃在內,總共住著200名新冠病毒陽性感染者。這些“艙友”們來自五湖四海、各行各業,一時間,“疫”線眾生相,聚集在這一間間艙室中。

“這裡雖然有很多不同的人,但在我心中大家都是一樣的,一個也不能少。”林秋萍回憶,起初因原本的生活秩序被打亂,很多人對隔離充滿了不安,“我常常告訴他們,既來之則安之,如果不能改變,就慢慢地去適應。”

“艙友”們組織廣場舞表演。受訪者供圖

為了讓“艙友”們的日常生活更加充實,林秋萍發動每間艙室推選一名生活委員,他們負責分發餐食,參與日常保潔、生活服務等工作,並協助管理艙室。

“對我來說,他們都不是病人,只是需要隔離。”林秋萍說,推選生活委員,不僅是為了減輕“大白”的負擔,更是希望大家明白,他們在社會上仍是正常人,一樣能夠健康地工作生活。

除了有生活委員,還有組織委員——他們專門策劃、動員大家開展室內有氧運動。女區同胞們組織廣場舞、健身操表演,男區“艙友”們開啟慢跑模式,還有音樂彈奏會、心理輔導課……在林秋萍推動下,這樣溫暖的畫面比比皆是。

“阿Q”護士長林秋萍。受訪者供圖

目前,泉州疫情防控形勢總體向好,越來越多“艙友”離開了“火圍山”。

“大家一起‘抗戰’了這麼久,從剛開始的磨合,到成為戰友,除了欣慰,我還有滿滿的不舍。”樂觀的林秋萍常常自稱“阿Q”,“這段日子裡,我看到人世百態,也感到濃濃的人情味兒。或許,治愈他們的同時,我也被治愈。”

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量