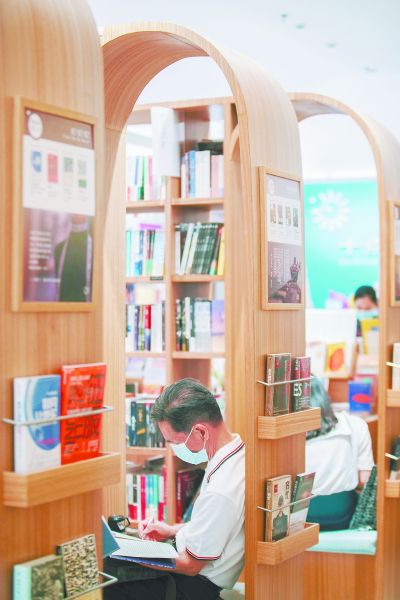

十點書店裡安靜讀書的人

萬象城十點書店裡的一堂油畫手作體驗課

曉學堂打造復合化多元空間。

虫洞書店坐落於海天堂構別墅。

鼓浪嶼虫洞書店

7月8日,鼓浪嶼虫洞書店舉行四周年慶典。鼓浪嶼文史學者、青年藝術家、設計師、主持人、博物館館長、民宿老板、民謠吉他手……從四面八方趕來,見証這場以“不易”為主題的活動。

“我向來認為‘文化是一個好生意’,本來我們對於虫洞書店的走向有一個十年規劃,不過意想不到的是,突如其來的疫情給了我們一場大考。”在虫洞書店創辦人、新格文創董事長蘇曉東的設想裡,經3年打磨,虫洞書店本應在今年步入盈利周期,但命運跟他開了個玩笑,“不易”的主題也由此而來。

“不易”的字面意思背后,還有“初心不變”的潛台詞。從操盤光合作用書房,到創辦曉學堂,再到虫洞書店,20多年的光景裡,蘇曉東一直沒有放棄對書店的探索和耕耘。

這20多年裡,文化行業在互聯網和各類新技術的沖擊下不斷迭代,廈門的書店行業並未蕭索凋零,反而頑強衍生出一代又一代的生存模式。

為何廈門能夠成為書店、書人的淵藪?為何廈門書店能夠不斷變形重生?歷經風浪之后,又能否經受今年疫情大考?一切的故事,還得從上世紀講起。

緣起:一個跟書店無關的故事

“一百多年來,廈門一直是亞太地區信息、要素的集合地,這座城市雖然小,但一點也不保守。”

20世紀90年代的廈門,用蘇曉東的話來說就是“特別有意思”。各行各業蒸蒸日上,兩岸交流漸入佳境,廈門成為接風氣之先的窗口,外來的資本、產業、文化以及人涌了進來,所有的一切好像都是新鮮的。因緣際會,這座城市骨子裡開放包容、向海而生的基因被激發出來,各種要素融合碰撞,繼而嬗變反應,萌生出前所未有的新事物。

那時,蘇曉東剛走出校門,在傳統媒體從事廣告業務。“朋友從台灣給我帶了一本《動腦》雜志,我看了之后,想方設法把整系列都買齊了。”天馬行空的點子、花樣翻新的文創,讓他對廣告、經營有了不一樣的理解。1994年,他辭職“下海”,創辦新格企劃,也就是現在的新格文創。

他的起步並不順利。一年之后,他結識台灣的企業管理專家——林榮瑞,意識到管理對降本增效的作用,企業開始盈利。“他每次來廈門,都是面對20多個企業中高層管理者,進行小規模培訓。我覺得這太可惜了。”蘇曉東向林榮瑞建議,出書,出暢銷的高價書。蘇曉東協調創作團隊出版機構,為其打造了《品質管理》《企業管理》兩本著作,以通俗易懂、圖文並茂的方式普及管理學知識。在那個粗放生長的年代,這樣的啟蒙教程無疑是稀缺產品。

首發那天,買書的人在門口排起長隊。一紙風行,洛陽紙貴,大概可以形容書籍發售時的盛況。

廈門書店1.0:“書+咖啡”

1994年4月,廈門的曉風書屋在當時的廈大一條街開業,后來又陸續在中山路等地開分店。“此前的傳統書店,最多就是把書分好類,或者是推出‘幫讀者找好書,幫好書找讀者’這樣的服務,但從來沒有精心思考和打算場景如何布置。但曉風書屋開始出現變化。”蘇曉東表示,尤其是曉風書屋中山路店,呈現出非常好的氛圍、燈光、場景、色調,“它已經擺脫了傳統書店硬邦邦的質感”。

有二手書、有小空間可以喝茶、有客廳一樣的空間……“書店原來可以是這個樣子”,這是蘇曉東和他的高中同學孫池的共鳴。“當時孫池就決定,要開一家書店,要讓讀書變成一件時尚的事情。”孫池和蘇曉東商量,自己的書店要有更舒緩的氛圍,要有咖啡而不是茶,要有燦爛的陽光。

就這樣,Sun——太陽的英文,孫池姓氏的拼音,成為書店所有創想發軔的動機,書店名字從而被敲定為“陽光書坊”,蘇曉東也義務承擔起書店品牌策劃的工作。1996年,蘇曉東讓公司的設計師,用當時廈門第一台蘋果電腦設計了書店的標志,然后在筼筜湖邊租了一家店面,前面做書店,后面做咖啡。第一家陽光書坊就開起來了。

他倆朋友多,開業的時候很熱鬧,電視台報紙輪番報道,還有做出版的朋友連夜從福州拖了一卡車新書送來。但風光過后,書店馬上碰到困難。

“因為店小,出版社大盤商、二盤商看不上,沒辦法先拿貨后再結款。那麼多本書的碼洋就躺在書店裡佔著庫存,資金根本周轉不過來。”蘇曉東和孫池跑到北上廣到處去聽管理學課程,最后形成共識——必須開連鎖,做大規模,攤薄成本。

1996年到1998年,陽光書坊快速在廈門開了7家分店,並開始盈利。蘇曉東覺得書店應該有一本讀物,就辦了一本內刊叫《直面陽光》,然后每月開一兩場沙龍,接著又推出會員制度,后來光在廈門就積累了5萬多名會員。

此時,組建管理公司、注冊品牌商標成為大勢所趨,“陽光”是專用名詞無法注冊,“光合作用”這個詞開始在大家腦海中浮出水面。而后的事情就變得順理成章——注冊品牌、組建團隊、創辦公司、聘請經理人、快速復制、走向全國……光合作用書店的連鎖奇跡正式拉開帷幕。

2001年,光合作用進入北京,在五道口開了分店,緊接著在國貿開了一家,邁出了全國連鎖的步伐。2002年,光合作用在全國的營業規模已超億元,開始走上軌道,快速自轉。

蘇曉東和孫池也得以騰出手為自身“充電”,分別到北大、復旦研讀EMBA。此時的他們,還沒意識到另一個大時代即將來臨。

廈門書店2.0:“書+文化生意”

2003年前后的光合作用,像是正午的太陽,光芒萬丈。與其他連鎖型書店相比,光合作用有著現代化管理的基因,當時已自建了一整套供應鏈系統,甚至在各地還有自己的貨倉和批發公司。俞正輝等一批新生力量從團隊中脫穎而出,在北京等連鎖門店獨當一面,並迅速成長。而后來創辦“十點讀書”的林少,還剛剛進入集美大學就讀,成為書店的“粉絲”和常客。線下根基深厚,業界精英雲集,沒有人相信,夜晚會這麼快來臨。

隨后的故事,大家都已耳熟能詳。商業地產風雲涌動,城市中心地價快速抬升﹔互聯網和移動互聯網接力爆發,電商、電子出版、移動終端閱讀迅速發展,線下實體書店哀鴻遍野,步入漫長的調整期。

2012年,一系列自救舉措均未能奏效之后,日趨資產沉重、體系臃腫的光合作用最終宣告落幕。但它所揭示的商業規律,沉澱的管理經驗和人才資源,點滴化入廈門的文化產業土壤,醞釀著第二次春天來臨時的破土與生長。

“之前,我隻能算一個‘不合伙’的合伙人,我一直打定主意不開店、不碰零售,隻做咨詢企劃。但光合作用給了我一個刺激——我如果不下水踩這一腳,永遠隻能是一個高高在上、不接地氣、紙上談兵的人。光合作用‘死’了,我要進去,把文化生意的模式跑通,才能放心教給別人。”光合作用之后,蘇曉東開始深刻地反思。

“我一直堅持書店要盈利”,2013年,在北京深耕書店十年的俞正輝,帶著光合作用華北區運營總監、中信書店品牌總監、全國“年度書業店長”的履歷和經驗,回到廈門,尋找新的起點。俞正輝認為,書店終究是要站定在商業場中的,必須要建立新形勢下的盈利模型。

當開書店的計劃漸漸成形時,“大眾創業,萬眾創新”的熱潮開始在全國掀起,廈門軟件產業投資發展有限公司找到蘇曉東,希望他開設一家帶有創客空間性質的書店,雙方一拍即合。

2015年,蘇曉東創辦廈門曉學堂虫洞文化有限公司,並於當年9月與中信出版社合作,在廈門軟件園二期開設曉學堂·中信創客書店,俞正輝也成為曉學堂書店運營主理人。

創客空間,不是蘇曉東“書店+文化生意”的目的地,卻成功演練了各種新打法。

“光合作用停掉最大的原因,一是沒有跟資本對接,二是沒有跟互聯網連接。”因此,在創辦曉學堂之前,公司先成立一隻小型基金,打通與資本的對接渠道,並與中信出版社建立穩定合作關系。資本的力量是龐大的,曉學堂不僅借用中信旗下機場書店的體系,提前試跑大批量進銷存供應鏈系統,還嘗試通過中信金融重要客戶群體眾籌文化產品。

更重要的是,曉學堂在此前光合作用的基礎上,打造了集閱讀、文創、生活美學、餐飲、創客辦公等功能為一體的復合化多元空間,從閱讀場景打造向生活方式編輯的維度躍升。這一做法,也是書店業態發展的新風向標。在曉學堂創辦前后,大摩紙的時代、西西弗、言幾又等一批連鎖書店陸續搶灘廈門商圈。在實體書店行業乍暖還寒的時節裡,廈門率先對春天張開了懷抱。

廈門書店3.0:“書+生活方式+互聯網”

2016年7月,胸有成竹的蘇曉東,在鼓浪嶼開設虫洞書店,希望將其打造成自己對書店理解的理想模板,再通過資本快速復制。

這座坐落於鼓浪嶼歷史風貌建筑、世界文化遺產要素點海天堂構的書店,集納了雕塑藝術、裝置藝術、建筑藝術等多重要素,書店二樓引入新銳藝術家創作的一整套裝置藝術區,通過互動裝置、多媒體等方式,讓讀者打破時空界限,沉浸在鼓浪嶼的人文風物之中﹔虫洞書店還與島上景點、民宿、博物館等文旅機構之間建立密切的互動關系,不僅參與運營管理日光岩景區的文化空間,還負責鼓浪嶼文化品牌、IP的運營授權管理,遠遠超出普通書店的功能。

“虫洞書店的目標是做新出版、新內容、新書店,成為一個多維融合的連接器”,在蘇曉東看來,虫洞書店是關於老廈門、鼓浪嶼生活方式和生活美學的提案。“書的銷售大概隻佔20%的營業額,更多的是通過其他各類元素,讓游客在書店裡獲得完整的感官體驗,了解鼓浪嶼、讀懂鼓浪嶼。”

在廈門實體書店業者埋頭打磨書店模型,籌劃東山再起的時候,另一股來自廈門的新生力量卻乘著互聯網東風,以空中超車、再向下兼容的路徑,跑在幾乎所有書店前面。

步入21世紀第二個十年,林少從廈門一家國企穩定的工作崗位上辭職,創辦自媒體十點讀書。2012年底,十點讀書公眾號發出第一篇文章。2016年,林少宣布公眾號粉絲突破1000萬人。在流量滾雪球般擴大的同時,十點讀書也裹挾起巨量的資本。

“我跟林少一直保持密切的合作關系,共同投資了‘谷聲出版’等多個項目。”蘇曉東向林少建議,要最大化利用資本優勢,從線上向線下進軍。

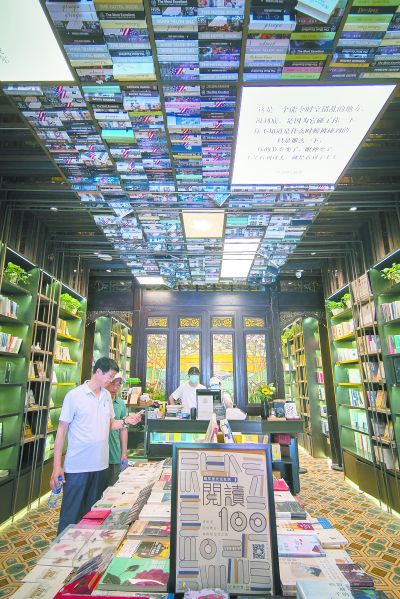

此時,擁有一家優雅時尚的復合型書店,已成為廈門大型商圈的標配。2018年底開業的廈門萬象城,也提前開始物色合適的業者。在蘇曉東的引薦和助推下,由十點讀書創辦的十點書店應運而生。

“最早的書店是以書為主,后面是以店為主,而十點書店是以數據和技術驅動,第一次打破線上線下的界限。”全程參與十點書店經營策劃與落地籌備的俞正輝,基於共同的書店理想,在2019年1月正式加入了林少的團隊,擔任十點書店副總經理,負責書店核心的產品與運營版塊。

“移動互聯網切走了太多注意力。”俞正輝表示,現在幾乎所有書店,一手拿著書,一手滑動手機的讀者都不在少數,“書店必須通過技術戰勝空間、時間的局限,讓消費者離店之后還能通過手機完成消費”。

通過數千萬會員的線上引流,十點書店成功破壁。開業第一年,十點書店就辦了260場活動,每場聽眾少則80多人,多則200多人,其中80%是付費課程,還帶動了不少書籍、餐飲等各類消費。“這樣的活動密度在書店行業是前所未有的。”俞正輝表示。

在資本簇擁下,十點書店也得以打造更完整的“生活方式提案”。2019年年底,十點書店的第二家店中華城店開業,“模塊化”的建店理念開始成型。除標配的咖啡飲品,首飾、手表、文具、眼鏡等時尚好物濟濟一堂,分區明晰而又與書店融為一體。俞正輝表示,未來准備在北京開辦的第三代店裡,十點書店還將根據用戶畫像和城市特質精准定位,推出屬性更明晰的主題化模塊。

“但是,做最美書店並不是我的目標。”俞正輝說,無論書店的形態如何改變,其本源始終是應該款待讀者。十點書店所有的元素,也都是為了服務於這一目的,例如隨處可以坐下的舒適座位,咖啡吧台設在書店正中央,方便讀者下單等。“在這一點上,所有做書店的人都是有共通的,無論是以前的光合作用,還是現在的十點書店,我們的一致動力都是對精神層面美好事物的追求。”