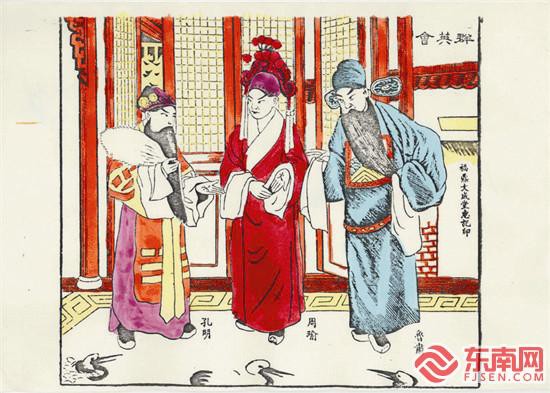

福鼎餅花創作素材中,戲曲人物是重要來源。圖為《群英會》裡的諸葛亮、周瑜和魯肅。

擺脫落寞>>>

兼收並蓄 醞釀回歸

本世紀初,在福鼎老街北市場,還能看到糕餅店用餅花來包裝月餅。不過,隨著歲月的流逝,福鼎餅花的身影逐漸隱沒在小街深巷之中。現代生活,如何挽留這一技藝?馬樹霞認為,如果能與時代接軌,福鼎餅花不但不會失傳,還會發揚光大。

馬樹霞說,從誕生至今200多年的歷史中,福鼎餅花浮浮沉沉,但都以兼收並蓄的方式,讓餅花技藝小落大起,在經歷了“剪紙餅花—手繪餅花—木版餅花”三次大的發展階段后,最終完成了從鄉民藝術到高端文人藝術的嬗變。因此,隻要餅花技藝不斷推陳出新,就一定會得到人們的認可,就一定能得到傳承發展。

他舉例說,抗戰爆發前,上海洋版戲文圖被引入福鼎市場,這種圖紙既色彩鮮艷又價格低廉,逐漸代替了福鼎餅花。抗日戰爭時期,民眾的抗日情緒空前高漲,木刻餅花又盛行起來。抗戰勝利后,上海洋版戲文圖卷土重來,福鼎餅花再度萎縮。1958年,桐山文成堂恢復餅花生產,並創作出“大躍進”“人民公社好”等新主題的餅花。由於實時反映社會經濟變化,符合當時群眾的精神生活需求,餅花重獲新生,又走俏閩東。

近年來,隨著全社會對傳統文化的進一步挖掘和認識,傳統技藝漸漸重回公眾視野。“回味”白茶與餅花的再度相逢,可以說是這項非遺技藝的柳暗花明“又一春”。馬樹霞欣慰地說,隻要是真正的藝術,就不會被人們遺忘。

傳承尋路>>>

結緣白茶 推陳出新

對於閩東地區眾多手工技藝的保護,寧德市政協文史委員王道亨說,非遺保護應更多讓民間來傳承,讓市場需求來洗禮,隻有不斷的淘汰,才會有不斷的創新,隻有經得起歲月磨煉,才會有精益求精的傳承。

餅花簡朴、簡約所帶來的精神愉悅,讓人們又漸漸喜歡上了這種藝術。馬樹霞說,這些年來,有許多家長帶著孩子到他家來拜師學藝。2016年3月,馬樹霞等老藝人在當地政府支持下組建了福鼎餅花技藝傳承班,並成立了餅花齋作坊。

學生家長林杰說,福鼎餅花是福鼎民俗文化和民間藝術發展的一個縮影,是閩東人審美和創造活力的具體反映,具有獨特的地域文藝價值。學習餅花技藝,不但可以培養孩子的繪畫、雕刻技能,還能讓孩子接受民族藝術熏陶。

福鼎餅花技藝傳承班的組建,讓馬樹霞等餅花藝人又迎來新一輪創作高峰。近年來,福鼎白茶暢銷國內外,綜合產值突破百億元大關,看到這個發展勢頭,老藝人們與時俱進,根據民間版畫的藝術特點,在福鼎餅花原有的基礎上加以創新,並與福鼎茶餅相結合,指導學員制作茶餅花,以畬族、太姥山、福鼎白茶等地方文化元素為創作題材,先后設計出“和合二仙”“知足老人”“畬家兒童”等作品。

茶企負責人葉芳養表示,“回味”白茶餅的餅花是由90后設計的,它的風格符合當下消費者對特色產品所蘊含的地域特色及文化內涵的要求,“引入和借鑒餅花的藝術精髓,不但可以補齊白茶產品包裝缺乏地域特色文化的短板,也是對白茶文化的強力補充”。(福建日報記者 庄嚴 通訊員 雷順號 廖詩雄 文/圖)

|