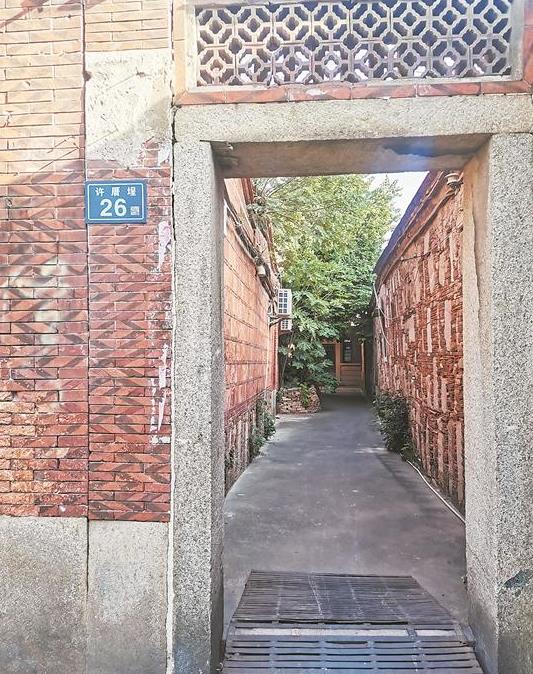

清閩贛總兵許盛建府於許厝埕 黃寶陽攝

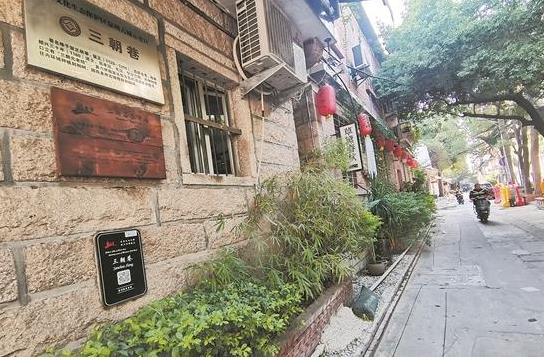

因宋三朝元老留正得名的三朝巷 黃寶陽攝

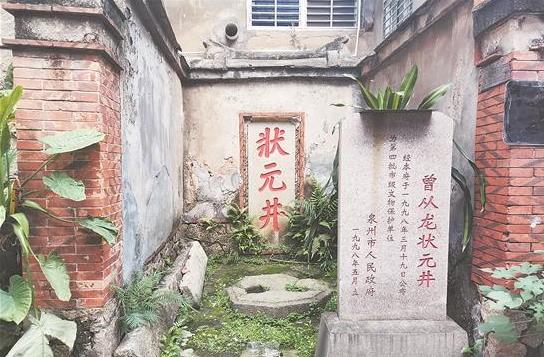

曾井巷因狀元曾從龍得名 黃寶陽攝

“八閩形勝無雙地,四海人文第一邦”,這副對聯是宋狀元、泉州知州王十朋所撰。泉州文化底蘊深厚,自唐歐陽詹開閩中甲第之先河,千年來,伴隨著中國經濟中心的逐步南移和海外貿易的興盛,泉州多元文化空前融合繁榮,文風熾盛,人才輩出,成為東南文教之典范。

泉州在科舉時代碩果累累,據統計,泉州歷代僅進士就有2502人,他們中大多都步入仕途,許多人還成為所處時代有口皆碑的清官廉吏,名垂青史。這些歷史人物,在古城留下了諸多遺跡。許多名人宅第雖已湮滅在歷史的風塵中,但卻留下一個個巷名、一段段傳說,使后人能通過這些傳承了千百年的地名、街巷名來追憶過去。

甲第巷

從西街中段南側橫貫過去,到新門街頭西側的小巷叫甲第巷。唐代貞元八年,泉州舉子歐陽詹高中進士,成為泉州有史以來登科甲的第一人,且一生成就非凡,后來宋代理學大師朱熹曾為其府第題聯:“事業經邦,閩海賢才開氣運﹔文章華國,溫陵甲第破天荒。”歐陽詹府第所在的巷子因此得名甲第巷。歐陽詹是唐中期著名的文學家、詩人和教育家,正是因為他的“破天荒”,自此,福建文風丕振,《閩政通考》中記載:“歐陽詹文起閩荒,為閩學鼻祖。”

甘棠巷

位於西街西段南側,明萬歷年間禮部尚書兼東閣大學士李廷機歸隱后居住於此。后大學士張瑞圖因出於對李廷機勤政愛民的崇敬,引用周朝召伯於甘棠樹下審案愛民的典故,命名該巷為“甘棠巷”。

李廷機(1542年—1616年),字爾張,號九我,晉江新門外浮橋(今屬鯉城區)人。少貧勵學,萬歷十一年中會元、榜眼,累官至禮部尚書兼東閣大學士。李廷機是我國歷史上著名的清官賢相,明史記其“遇事有執,尤廉潔”,為政以“清、慎、勤”著稱,多有實績。

曾井巷

西街西段北側、甘棠巷對面有條小巷叫曾井巷,巷名緣於泉州狀元、南宋賢相曾從龍。因曾狀元生於井盤上,故井稱“狀元井”,巷因井得名。曾從龍於宋寧宗慶元己未中進士第一,累官至樞密使兼參知政事。他為官清廉,寧宗開禧年間,被任命為信州(今江西上饒)知府,在任整頓吏治,嚴明法紀,興學養士,史稱他“才行文學,剔歷中外,蔚有聲譽”。

孝感巷

孝感巷位於西街南段西側,與曾井巷相鄰,得名於“孝感動天”的明都御史朱鑒。朱鑒,生於公元1390年(明洪武二十三年),先后任教諭后授監察御史、山西左參政、都察院右副都御史以及巡撫湖廣、浙江、廣東和廣西等地,晚年擢升山西都御史職位,后致仕回原籍。

傳說朱鑒父親朱則文以授徒為生,某次,父親生病,孝順的朱鑒效仿古人割股為父親熬湯治病。后朱鑒母親不幸得了一場大病,雙目失明。朱鑒夫婦為了給母親看病,把家裡的東西能賣的賣,能當的當,靠借錢度日。為了不讓母親擔心,夫婦二人瞞著母親,借來米煮飯給她吃,自己隻喝稀飯,每次母親問起是否還有米,兒媳婦就把裝米的碗倒過來,盛米讓老太太摸,老太太信以為真。有一日朱老太太的鄰居將兒媳婦的做法告訴她,老太太聽完后傷心欲絕,認為自己是個累贅,竟絕食求死。兒媳婦很著急,到廟裡去燒香,路過的天神知道后,就送了一塊金錠給朱家,幫他們渡過難關。朱鑒最終也考取了進士。夫婦二人的孝順美德,從此傳開。后人將他們居住的巷子命名為孝感巷。

庄府巷

庄府巷在中山路西側,今鯉城區政府門前。因宋代少師庄夏建府第於此,后建庄氏祠堂而得名。庄夏是南宋孝宗、光宗、寧宗三朝元老。庄夏在南宋淳熙八年(1181年)考中進士,志書記載,庄夏為官清廉,知興國時,“善政不可枚舉”。秉公執法,懲惡揚善,減賦輕稅,大力減輕農民負擔﹔重教化,移風易俗,大興文教,扶掖人才。1219年,庄夏受封永春縣開國男,食邑300戶,賜紫金魚袋,寧宗還將他故鄉湖洋鬼岫山改為錦繡山,並賜他建府第於泉州城中心,即今天的庄府巷。

南俊路

南俊路位於市區東街與打錫街之間,因宋代巷口立有“南彥俊杰”石牌坊得名。該石牌坊是為了旌表崔氏一門三世在60年間考中5名進士的榮耀和努力。

惠安輞川人崔拱,北宋端拱二年進士,歷官著作郎、太常寺丞。崔拱的兩個兒子崔正則、崔麗則相繼於天禧三年與天聖二年考中進士,崔拱的孫子、崔麗則的兒子崔黃臣和崔宋臣分別於宋慶歷流年和嘉祐四年考中進士,盛極一時。

相公巷

相公巷深藏在城區東北部,東街北向至廣平倉。關於相公巷的名稱,巷口桂香宮內是這樣記載的:一種說法是,這條巷子因泉州第一個狀元梁克家而得名,梁克家不僅高中狀元,而且官至宰相﹔另一說法是,相公巷的由來是因巷口供奉著“相公爺”——“戲神”雷海青。

三朝巷

南宋時因此巷立有一座“三朝元老”的木牌坊,用以表彰歷史上少有的歷官三朝的留從效六世孫留正,巷名故為“三朝元老巷”,簡稱三朝巷。留正是唐末五代清源軍節度使留從效六世孫,“謹法度,惜名器,舉賢才”,清正廉明,敢言直諫,歷仕三朝,逝世后被追贈為少師,謚號“忠宣”。

執節巷

執節巷,位於市區北門街的頂埔,崇福寺北,西接文勝巷,因后人為紀念持節使金的諸葛延瑞所建牌坊而得名。諸葛延瑞是宋紹興二十七年進士,累官至兵部侍郎。

宋淳熙十六年(1189年),他奉命使金,以不懼威脅、不卑不亢完成皇帝交辦的艱巨使命,表現出文明使臣應有的尊嚴和氣度,深得孝宗皇帝贊譽。后泉州知州真德秀在北門街諸葛延瑞故宅附近,為其興建“執節坊”,后人興建執節宮,以表彰他的氣節。巷子因此得名。

模范巷 破柴巷 都督第 營房街

這四條巷子都在北門街東側梅石街前方,得名都與明朝抗倭英雄俞大猷有關。俞大猷,生於明弘治十六年(1503年),明代著名民族英雄、抗倭名將、儒將、武術家、詩人、兵器發明家。在明朝抗倭戰爭中,俞大猷帶領的“俞家軍”與戚繼光帶領的“戚家軍”並稱“俞龍戚虎”。

俞大猷治軍嚴明,他所帶的一營精兵,模范遵守紀律,與駐地百姓和睦相處,深得百姓喜愛和擁護,老百姓將他們駐扎過的地方叫做模范巷。“都督第巷”是俞大猷的都督府第設於此而得名﹔“破柴巷”系俞大猷兵營食堂設在此巷,士兵經常在巷中破柴(閩南語,意為“劈柴”),遂稱該巷為“破柴巷”。

泉州與名人有關的街巷名還有許多,如庄厝埕、許厝埕、洪衙埕、萬厝埕、忠義巷、鎮撫巷等,篇幅所限,無法一一介紹,等待有興趣的市民,到這些老街巷走走,聽聽它們前世今生的故事。(黃寶陽)