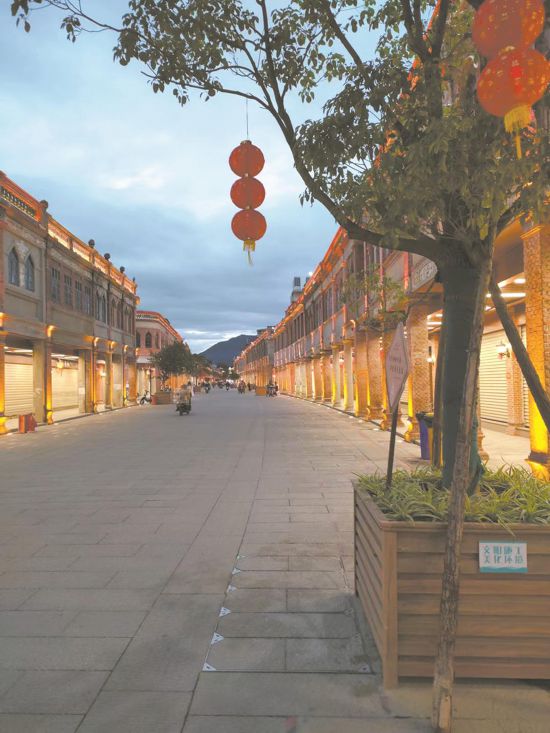

經過微改造后的中山路,展現出迷人的新姿。

工匠師傅在對堆花進行修復。

工匠師傅按照閩南風格在修復欄杆。

施工人員在與附近居民進行溝通。

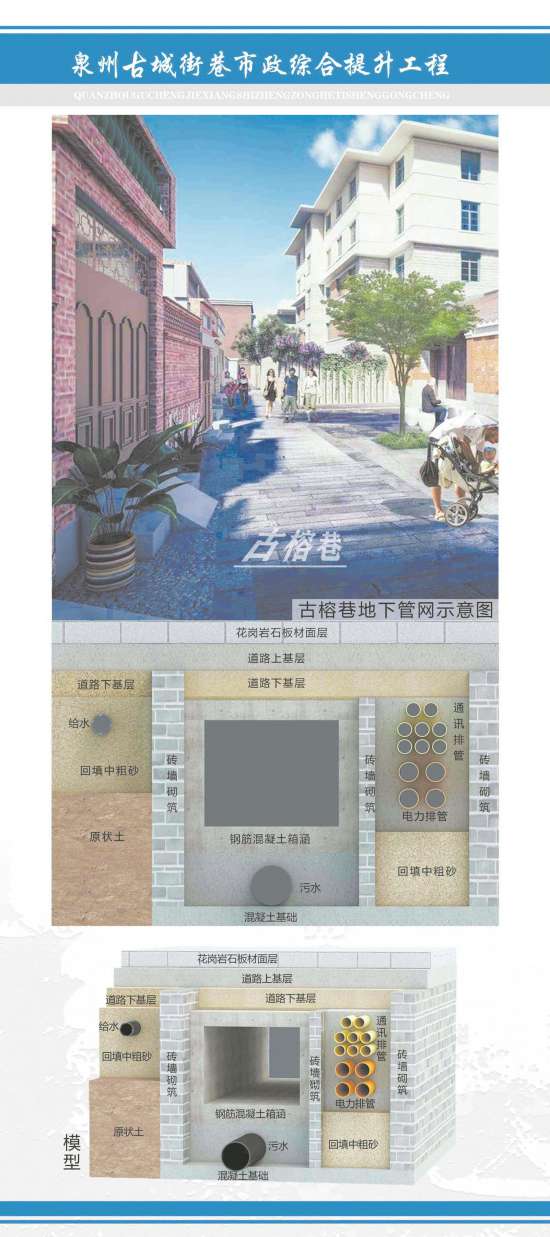

街巷地下管網示意圖

“大上海理發廳”“羅克照相館”“民主棉布商店”……走進泉州市中山路,仿佛重新走進上世紀20年代中期的泉州。

未曾改變的店招,南洋風格與閩南風格交融的民國騎樓,在百年之后更顯親切,特別是踩著古老的石板路,邂逅來自清朝的“胭脂磚”,穿行在斗拱疊接而成的古厝裡,就會有許多往事從老泉州人的記憶裡奔涌而出。

“原本以為這個我們生活了一輩子的老舊街巷,將會隨著歲月風雨慢慢破敗消失。”生活在帽巷的居民老陳說起“復活”的老城,顯得特別激動。

老陳所說的“復活”其實就是泉州市對鯉城區中山路及29條古街巷的綜合提升。

中山路兩側建筑主要建於1920年左右,都為民國騎樓風格,經過近百年風雨的侵蝕,多有破敗。2018年以來,當地開始對中山路進行修繕保護。去年,又在完成中山路提升改造的基礎上,對中山路兩側的29條古街巷進行綜合提升,並納入泉州32個城市更新改造的項目之一和泉州市2020年度重點項目之一。

“29條街巷均為泉州古城傳統街區,是古城‘三片一線’保護的重要地段,總長7.14千米,改造內容包括地下管線梳理、架空線下地、道路鋪裝、建筑立面及景觀提升等。”省住建廳有關負責人介紹,老舊街巷改造可謂“牽一發而動全身”,除了按照“修舊如舊”的原則,泉州市在古城街區綜合提升中,更突出微改造、精細化、活態化和少擾民,打造出了老舊街巷改造的“泉州樣本”。

微改造不只是工藝

帽巷隻有90厘米寬,大型機械進不了,全部人工進度慢,如何改造提升?

而事實上,像帽巷這樣的寬度,在泉州古城諸多街巷中均存在——街巷最寬的達到8米,最窄的不足1米。

為此,該市在改造中探索總結出“六微六保”工作法,“六微”即交通組織微循環、居民生活微干擾、施工機械微型化、施工組織微擾動、幫扶服務微細處、群眾工作微微笑﹔“六保”即保障施工安全、保障工程質量、保障工期受控、保障用水用電、保障上學上班、保障回家順暢。

“‘六微六保’裡面既有工藝,更有對施工的要求。”泉州古城街巷市政綜合提升工程項目經理李思達介紹。

按照該工作法,不僅小型鉤機、小型三輪運輸車等“微縮版”施工設備被運用進來,為節省空間,還創新了管線立排法,即雨水管置於污水管之上,在檢修位隻建一個檢修井,在井內再挖一個小型檢修井通到污水管,形成“井中井”“蓋中蓋”,方便后期維修或施工。

除了這些微手法,當地還對29條街巷進行劃分,在保持與中心街格局整體一致的前提下,分重點提升和一般提升,其中重點的包括梳理交通節點,提高通行能力,完善市政設施,提升居住環境等﹔一般提升的主要解決雨污分流,梳理電力電信等架空線路。

與此同時,在改造中還推廣標准化施工,要求所有腳手架防護網全部採用鐵質網且要體現店面原店招,店門位置要保留且必須保証安全……

在精細化、標准化施工前提下,不同街巷根據各自特點,實施差異化的施工方案,做到因“巷”制宜。“得益於‘微改造’,不僅有效解決了施工難題,更是最大程度地保留了整個古街區的建筑風格。”李思達說。

一磚一瓦隻為讓歷史更加鮮活

位於泉州文廟附近的金魚巷,與中山路交接,是一條有著數百年歷史的老巷,在泉州一直有很高的人氣。

為了凸顯其閩南文化中最古朴、最真實的韻味,改造中,當地不但使用傳統閩南建筑10多項古老的技藝,所使用的一磚一瓦也都是真正的老舊材料。

“這裡的胭脂磚是專門從各地拆舊后收羅來的,所以整個立面都是按照閩南的傳統風格重新恢復起來,包括石板路也是去各地收集的老舊石板。”泉州市住房和城鄉建設局城建科科長王順福說。

同金魚巷一樣,在中山路改造提升中,大到每一扇門窗、牆體、屋頂,小到窗台的堆花、木料、構建、水沙磨,都邀請本地師傅進行精工細雕,力圖復原。“比如羅克照相館的‘羅’字在清理后發現已經沒有了,我們在改造中,特地根據老照片上面的字重新復原,讓老字號店招回歸。”王順福說。

得益於這種“匠心”,包括羅馬式鐘樓、大上海理發店、基督教泉南教堂、花橋慈濟宮、宋市舶司遺址、泮宮等不同年代的歷史古跡以及那些鑲嵌於騎樓牆上的老式商鋪匾額又重現。

人間煙火味

最撫鄉愁心

“沒錯,這裡原來是一家面線糊店。那裡是一戶姓陳的民居,現在還照樣有人居住。”看著完成修復的街巷依然原真地保留著過去的生活,長期生活在海外的當地僑胞老庄還在回憶著往昔。

與過去的大拆大建或者過度的商業化開發不同,泉州29條古街巷改造始終秉承古城“見人、見物、見生活”“留形、留人、留鄉愁”的要求,採取活態化保護的“3.0”版本,即盡可能地保存原真生活。

除了已經無人居住的危房,採取“以修代租”進行加固修繕后適當引進業態外,更多的是尊重當地居民的意願,全面地保留當地人的生活。同時,著力提升挖掘、提升其文化元素,統籌盤活街巷內的名人故居、傳統建筑和周邊水系、公園,重塑傳統街區(街巷)的歷史文化肌理,打造文化展示面。

正是按照這一原則,29條古街巷完整地保留了“人間煙火味”。“無論什麼時候回到這裡,都能找到過去。”老庄說。

100個饅頭的故事

蒸100個熱乎乎的饅頭,並不是為了自己吃,而是送給淋著雨加班的工作人員﹔臨時停水時,施工人員裝滿18.9升的桶裝水不是為了自己飲用,而是送給受影響的市民們……在改善提升期間,施工人員與居民這樣和諧的故事常常上演。

而故事的背后,體現的就是項目組所推行的“在擾民上做‘減法’,在便民中做‘加法’”的結果。

在少擾民方面,為了減少施工可能給市民帶來的問題,項目組採取了近50項“不擾民措施”,“以切割為例,項目組‘研發’了可移動、裝有吸音棉的盒狀‘神器’,切割時工人們在盒子裡進行,即可減少噪聲、震動和粉塵對周圍居民和商鋪的影響”。

除此之外,還加強與周邊居民溝通,聽取並記錄群眾建議和訴求。

為了更好地便民,項目組不僅建立便民服務點,為片區提供茶水、手機充電等服務,方便居民,同時,還協調滴滴、出租車、小紅、小白等機構成立專門服務施工片區的叫車機制,協調美團、餓了麼等外賣機構成立專門對施工片區的用餐服務。

“我們還在每條街巷設立一名街巷長,每天對居民垃圾統一收集、分類,運至固定垃圾收集點,確保周邊環境衛生。”李思達介紹。

(黃敏敏 施由森 蘇建成)