為何漳州山海萬種風情?

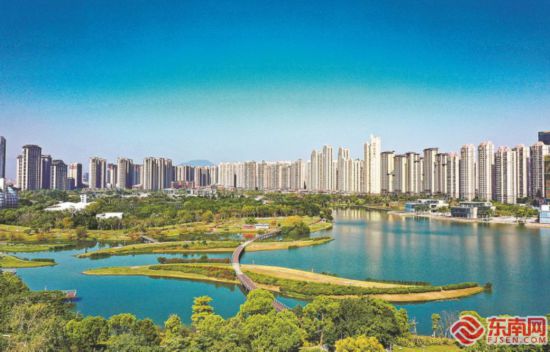

漳州城市建設日新月異,漳州碧湖生態園周邊美景如畫。 福建日報記者 白志強 攝

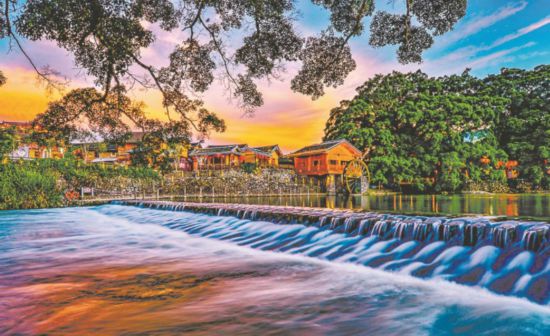

夜色中的漳州南靖雲水謠景區分外迷人。 通訊員 張志堅 攝

地處福建最南端、夾在廣東潮州和福建泉州之間的漳州,是一片廣袤的沖積平原,既環山又臨海。

公元7世紀,中原移民南遷入閩締造了她﹔12世紀,人們把她建成海濱鄒魯﹔15世紀,越來越多人跨海而去。建筑是文化歷史變遷的忠實記錄者。

自武則天在此建漳州郡后,唐宋時期不斷有漢人南遷至此。可前有山林猛獸,后有海上倭寇,“安全”成為重要課題。

宗親家族一合計,還是得群居。這就對居家環境提出更高要求:盡可能多地住人﹔各家之間要有私密空間﹔還要有公共活動區域。最重要的是,把危險關在屋外。

於是,明朝時期,一座座宛如堡壘的土樓拔地而起。它們是東方血緣倫理關系和聚族而居傳統文化的歷史見証。2008年,46座福建土樓被列入世界遺產名錄。

在漳州的歷史中,山陵和海洋從來不曾割裂。閩南山多地少,人們素以“販海”為生。明朝中期實施“海禁”政策,官府關閉泉州港,商人急需尋找出路。而位於漳州龍海的月港地處九龍江入海處,一頭連著廈門海,一頭連著九龍江發達的水系支流,既隱蔽又便利。據《明實錄》記載:“閩人通番,皆自月港出。”

1567年,明隆慶帝有限度放寬了“海禁”,在月港開放“洋市”,准許私人申請文引,出海至東西洋進行貿易。從此,月港成為明朝唯一合法的民間海上貿易始發港,迅速繁榮起來。

海洋活動讓漳州人的視野突然打開。漳州人用高嶺土燒制青花瓷器,販賣給葡萄牙人。遠渡重洋的月港商人,也四處網羅新鮮玩意兒,從漳州輸入國內。

一條海水鋪成的路,一個連接東西洋的出海口,一條貫穿歷史的九龍江,一系列發達密布的水系水網,造就了一個集合中外風物的城。海洋氣息和農耕文化,在這裡融匯交織。

越南傳入的水稻、菲律賓傳入的煙草和紅薯,甚至南美洲傳入的辣椒,都是先在這裡安家落戶,再拓展版圖,從而成為家常食物。

而漳州得天獨厚的氣候,也讓原本平平無奇的農作物,鐫刻上綿長甘甜的味道。

作為擁有國家地理標志商標產品最多的城市,“魚米花果之鄉”的贊譽,對於漳州可算是實至名歸。出生於漳州的林語堂,就曾在小說中借主角之口,對物產豐饒的故土表達過敬佩:“世界上還有比我們這兒更美的山谷嗎?我們也有香蕉、甘蔗、朱欒、桃子和橘子。還有各種魚類和青菜。外國港口有的東西,我們哪一樣沒有呢?”

從漳州走向全國的,並不隻有魚米花果。1990年,報警服務台“110”從這裡首創,而后遍布全國﹔1996年,全國第一個消費者權益申訴服務台“12315”在漳州問世。

山海風情,浸染了漳州人的精神世界,精致成了標配。今天,走在漳州古城,唐代的街、宋代的廟、明清的石坊、民國的商鋪,沉澱著不同文化輻射的痕跡。

連片騎樓混搭著南洋風和閩南韻,它們互相連接倚靠,商居混合而功能清楚,街廊彼此通暢,形成社交空間。

在這裡,你可以看到西洋風物逐漸浸染的痕跡。人們習慣於舶來品的優雅和榮華。在這裡,你隨處可見搖著蒲扇的老人,踏著不緊不慢的步伐散步。

生活閑適從容,是漳州人對自然因素的適應和對艱苦開拓的酬勞。“事無大小,先來呷茶”,在漳州人的開門七件事裡,茶是絕對的C位。

進門第一件事是燒水,第二件事便是泡茶。哪怕是逛公園,漳州人也會隨身攜帶茶具、水壺和酒精燈,隨時隨地支起桌子泡茶。喝茶時,漳州人還要有配茶的甜點:花生和麥芽糖做成的貢糖、口感軟糯的麻糍和橘紅糕……

“千辛萬苦為巴肚(閩南語肚子之意)”,讓漳州人戒不掉的,還有漳州的小吃。中原文化的闖入,為漳州帶來了吃面的飲食風潮。鹵面、手抓面、干拌面、沙嗲面、牛肉面……即便在今天,以鹼面為底料的面食在漳州人的一日三餐中隨處可見。經過改造,漳州面食又呈現出與北方面食截然不同的閩南滋味。

作為一個早早開放而平民意識根深蒂固的城市,1400年來,處變不驚是時間打磨之后,漳州人的定力。

漳州人仰望中原,因為這是來處﹔他們一路向海,那是他們的去處。俯仰之間,人們看見山,看見海,看見人類物質文明所塑造出來的和諧。(福建日報記者 黃如飛 蘇益純)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量