龍門一半在閩川

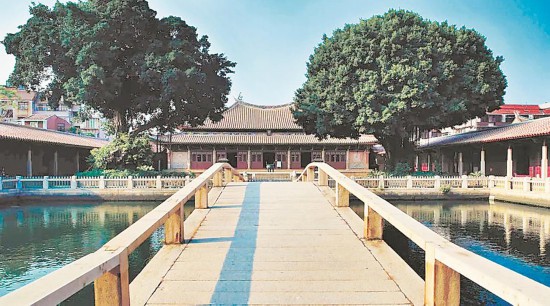

泉州府文廟始建於唐開元末年,是以儒學為中心的中華傳統文化在東南沿海乃至東南亞地區廣為傳播的重要基地。 陳曉東 攝

朱熹於1183年創建武夷精舍,在此講學8年。記者 林熙 攝 (資料圖片)

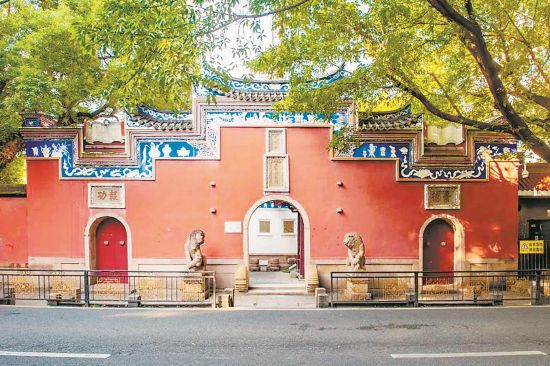

位於福州市鼓樓區慶城路的閩王祠 (資料圖片)

新學期剛剛開學,本期《閩人智慧》來說說福建人的學霸養成故事。形容福建學霸之多,古有諺語:龍門一半在閩川。

(壹)

毫不夸張地說,福建茶葉在全國多有名,古代福建學霸的名號就有多響亮。

唐神龍二年(706年),寧德福安人薛令之文破八閩之荒,成為“開閩第一進士”。

宋代時,福建省進士6713名,位居全國第一。

明代時,福建省進士2116名,每百萬人口的平均進士數位列全國第一。

清代時,福建省進士1399名,每百萬人口的平均進士數位列全國第一。

不僅學霸多,含金量也極高。宋代舉行過118次科考,在有籍貫記錄的113位狀元中,福建籍就佔了19位。

紹興八年(1138年),狀元、榜眼、探花都是福建人——狀元黃公度,興化軍莆田縣人﹔榜眼陳俊卿,也是興化軍莆田縣人﹔探花叫陳修,是福州閩縣人。

學霸們的科考佳話,也一直流傳至今。

南宋乾道二年至八年(1166—1172年),當時的福州府永福(今永泰)縣作為一個偏遠小城,短短七年內出了三個狀元——蕭國梁、鄭僑、黃定。

福州府閩縣開化裡林浦鄉,明永樂十九年(1421年)到嘉靖四十一年(1562年),自林元美始,林氏家人屢登科甲,出現七科八人中進士的科舉盛事。

在林浦村頭,有一座皇帝賜建,至今顯赫依舊的“尚書裡”石牌坊,上面記載了明朝林元美及其子孫“三代五尚書”“七科八進士”的榮耀。

福州城內三坊七巷文儒坊的陳氏家族六子科甲,成為清代福建科考史上的一個奇跡。陳承裘的六個兒子陳寶琛、陳寶縉、陳寶璐、陳寶琦、陳寶瑄和陳寶璜全部登科及第。其中,長子陳寶琛作為“末代帝師”為世人熟知。

(貳)

“學霸之鄉”並不是一天建成的。

南宋紹興八年(1138年),宋高宗注意到福建人包攬了狀元、榜眼和探花,驚奇之余發問:你們福建人咋這麼會讀書?

榜眼陳俊卿回答:“地瘦栽鬆柏,家貧子讀書。”

這句經典之答彰顯閩人智慧,后來遍傳天下。

我們知道,福建地理特點是八山一水一分田。為了求生存、求發展,千百年來,山海之間,人們形成了樂觀進取、積極向上的特性。

在“萬般皆下品,唯有讀書高”的年代,福建人自然在學業上力求精進,尊師重教、虔誠向學。早在1000多年前,福建人就整起了“義務教育”。

唐代王潮、王審知兄弟入閩后,以發展儒學為己任。在擔任福建觀察使(894年)之后,王潮在福州所做的第一件事就是作四門義學,即中國歷史上最早的一種“義務教育”。

唐末,全國經濟中心南移。五代兩宋,福建成為經濟中心地帶,促成了福建文化的繁榮,教育獲得較好的發展條件和空間。

宋崇寧年間的三次興學運動之后,福建所有府、州、軍、縣百分之百都設立了學校,達到全國都是極為罕見的普及程度。

不僅官學普及,福建人還特喜歡辦書院,在其中傳道、授業、解惑,培養了大批的優秀學子。宋代時,福建書院就達到66所,明代福建建立書院170所以上,清代福建的書院有470多所。

教育基礎設施的完備,一代代文人志士的傾心投入,推動著福建教育事業蓬勃發展,也讓民間的重學向學好學風氣十分濃郁。

南宋著名思想家呂祖謙,18歲時曾來過福州求學。當地讀書學風之濃郁,讓他驚掉下巴。

他的詩句“路逢十客九青衿,半是同袍舊弟兄。最憶市橋燈火靜,巷南巷北讀書聲”,描繪的是這樣一幅全城讀書的盛況——

在路上碰到10個客人就有9個是讀書人,而且多半是同學或弟兄﹔夜晚站在街頭上一張望,巷南巷北都傳出朗朗的讀書聲。

宋熙寧三年(1070年)考中狀元的福建人葉祖洽也記載:“有不談詩書者,輿台笑之。”意思就是,要是不愛讀書學習,連地位低下的人都會恥笑你!

(三)

文教興盛,向學之風濃郁,福建人就差把尊師重教刻在腦門上。所以開學時,那叫一個儀式感滿滿。

以私塾為例,開學第一天,塾師會率領學童向先師行禮,然后按年齡大小依次向塾師行禮,拜見師母,隨后同學們之間要互相作揖。

家長們還會為學童們准備各種好物,比如“學霸特供聰明蔥”“一塊高升的高升糕”“虛心學習專用燈芯草”“太平必備鵪鶉蛋”“一沾就坐得住的調皮小孩必備麥芽糖”和“勤學苦讀牌芹菜”等等。講究這麼多,孟母看了都想給個“一鍵三連”。

古代福建學子們的文房裝備,也炫酷到讓廣大天下讀書人艷羨。

以最重要的圖書為例。福建學子書包裡的建本,在宋時,可是泉州港用以與新羅交換人參、布匹的主要商品之一,完美詮釋了什麼叫“書中自有黃金屋”。南宋時福建建陽麻沙,是全國三大印刷中心之一,被譽為“圖書之府”。刊印的建本,與浙本、蜀本齊名。

讀書寫字最重要的用具是紙張。福建的玉扣紙十分出名。明朝人宋應星在《天工開物》裡曾這樣評價:“凡造竹紙,事出南方,而閩省獨專其盛。”

宋應星夸的是福建玉扣紙,寧化、長汀均盛產玉扣紙。光看紙的名稱,就知道不是一般紙品能叫的。能稱得上“玉”,紙張自然是極為潔白光潤、光滑柔韌的。

見過價值連城的毛筆嗎?福建安溪就有。自明朝嘉靖年間始,安溪藍田就是有名的“毛筆之鄉”。

白色的優質山羊毛,最是柔軟勻稱、鋒穎細長,呈現出透明的玉白色,而毛之上品要數黃鼠狼尾尖上的毛,獨特的柔韌與彈性在書畫方面表現出了極其優異的行雲流水,使得單用這種毛料做出的“狼毫”價值連城。

福建的石硯,也是有名人背書帶過貨的。大文豪蘇東坡對福建建州硯評價很高,曾說“作硯至美……然至益墨”。將樂龍池硯,發墨細膩不傷筆毫,是珍貴的文房瑰寶。成語“程門立雪”的男主角、著名理學家楊時,最愛用的就是家鄉這一名硯了。

福建學子最幸福的是,他們還能用到貢品級的文房第五寶——漳州八寶印泥。它始創於清朝康熙年間,高檔品是皇家貢品。色澤朱紅,鮮艷奪目,陰雨不霉,印跡清晰,永不褪色,是中國三大印泥瑰寶之一。

文教興盛,學霸輩出,福建也因此涌現了大量的杰出人物,他們在文學、歷史、科學、藝術、書法等領域作出重要貢獻。先輩們向學好學、積極進取的精神,督促和鼓勵著后人,一定要將學習作為成長進步的階梯、實踐作為提高本領的途徑,“堅持學習、學習、再學習”。(記者 李艷)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量