鄉村文旅,如何玩出“不同”味?

金秋時節,漫步屏南縣熙嶺鄉龍潭村,入目即是風景。

兩岸民眾在平潭鄉村民宿參加文創活動。

龍潭村村民在作畫。

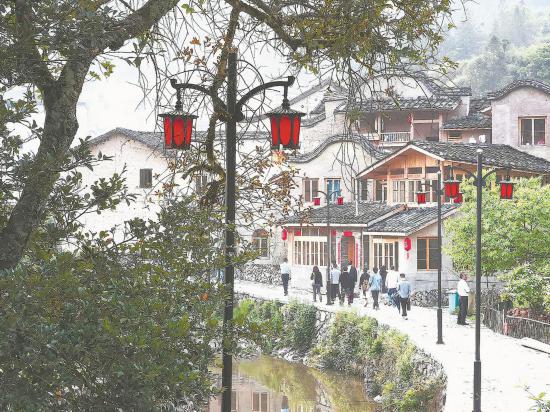

周寧縣七步鎮梧柏洋村發展紅色旅游,人氣火爆。

文化是旅游的靈魂,旅游是文化的載體。推進鄉村文化與鄉村旅游的一體化融合發展,有利於豐富鄉村旅游內涵,帶動鄉村文化傳承與發展,助推鄉村振興。

福建自古人文薈萃,文化底蘊深厚。鄉村文化和鄉村旅游怎麼有機融合?面臨哪些問題和困難?專家學者有何看法?

趨勢>>>鄉村文化成轉型升級新引擎

近年來,鄉村旅游成為人們外出游玩的首選,自駕、短途、家庭親子游成為鄉村旅游市場新趨向。數據顯示,去年1—8月,中國休閑農業與鄉村旅游接待人數達12.07億人,休閑農業與鄉村旅游收入達到5925億元。

金秋時節,漫步屏南縣熙嶺鄉龍潭村,入目即是風景:沿青石板鋪就的巷道前行,小橋流水,黃牆黛瓦沿溪而建,一座座古民居正變身為書屋、咖啡館、小酒吧、民宿,讓人流連忘返。

而就在幾年前,這裡和很多古村一樣,因交通閉塞、缺乏產業支撐,人口流失、老宅破敗,村民大多外出務工,1400多名村民僅剩200多人常年留守。

昔日的“空心村”,如今緣何廣受青睞?文創項目的啟動,是轉折點。

2017年5月,屏南縣成立傳統村落文創產業項目指揮部,每年安排專項財政預算資金1000萬元,用於文創產業引導、扶持和孵化,推動文創人才和企業集聚。

文創團隊入駐龍潭后,一方面修復古村,不斷完善配套設施﹔另一方面,從開設公益畫室起步,發展文化創意產業。短短幾年,受過繪畫培訓的村民已有近百人。在畫布上展示家鄉新貌,成為一些村民的重要收入來源。

目前,龍潭常住人口恢復至600多人,村小學成功復辦,村子重現生機,每年吸引游客超過20萬人次。

第二批全國鄉村旅游重點村——永泰縣嵩口鎮月洲村,則依托著名的永泰庄寨——寧遠庄,打造大中華古兵器博物館,吸引了不少游客。

作為福州古厝的重要組成部分,寧遠庄變成博物館后,共收藏了從石器時代到民國時期的各種冷兵器2000余件。

“正是挖掘了當地文化遺產,月洲村的旅游發展才有了強勁動力。”在福建農林大學經濟管理學院教授陳秋華看來,鄉村旅游的這些典范,都非常善於挖掘利用當地特色文化,鄉村文化已成推進鄉村旅游轉型升級的新引擎。

福建立足資源優勢,在“百鎮千村”創建過程中,重點打造一批文旅融合示范項目,為深入推進鄉村文化和旅游融合發展提供了實踐經驗。

問題>>>重復建設和同質化較為嚴重

鄉村旅游紅火的背后,也有成長的“煩惱”。

據調查,目前,福建有1.4萬多個村庄,發展鄉村旅游基本仍以觀光、農家樂為主,康養、戶外體育、研學、民俗等資源沒有得到充分利用,對鄉村文化資源的挖掘水平不高,開發層次較低,重復建設和同質化現象較為嚴重,影響了鄉村旅游項目的文化品位。

省旅游協會鄉村旅游分會秘書長張明椿認為,主要存在三個方面問題:

一是頂層設計意識不強。由於缺乏合理有效的規劃,鄉村旅游特色資源稟賦無法形成合力,規模偏小、業態單一。

二是創新主體能力偏弱。扶持鄉村旅游產業發展的行業部門機構較多,獎補政策標准不一,導致鄉村旅游品牌影響力不足。

三是鄉村旅游人才缺乏。對專業人員重視不夠,缺乏系統的管理培訓體系制定。

究其原因,有以下幾個方面:

第一,重視程度不夠。旅游投入大、周期長、見效慢,有穩定收入來源的鄉村,不太願意投入﹔發展相對落后的鄉村,思想意識跟不上,缺乏主觀能動性。

第二,缺少參與主體。一方面,鄉村年輕人多外出打工,村庄老齡化較為嚴重,常住村民缺少相關技能﹔另一方面,缺少有能力、有經營意識的帶頭人,缺少項目投資主體和運營主體。

第三,體制機制不暢。與鄉村產業與鄉村旅游發達地區相比,我省農村集體合作社發展相對滯后,不能形成發展合力,對外談判話語權較弱。

業內人士指出,有別於以往粗放的發展模式,鄉村旅游的高質量發展應在供給有效、業態精准、產品豐富、提質升級等方面發力。

建議>>> 培育更多“鄉村文旅+”品牌

陳秋華認為,助力鄉村文化和鄉村旅游融合發展,關鍵要盤活現有鄉村文旅融合優質資源存量,加強鄉村文旅融合資源的保護和利用。同時,下大力氣推進品牌建設,可在“全福游,有全福”“清新福建”主品牌之下,培育更多“鄉村文旅+森林康養”“鄉村文旅+休閑農業”“鄉村文旅+研學”等品牌。比如,泰寧縣杉城鎮際溪村充分挖掘耕讀文化以及丹霞地貌資源,推出“耕讀體驗、養生度假、田園生活、岩穴苦讀”等系列旅游產品,成功打造了“耕讀李家”旅游品牌。

“務必強化鄉村旅游頂層設計,建立鄉村旅游標准體系,在鄉村旅游開發之前要做好相關的規劃和策劃。同時,鼓勵投資企業、金融機構參投鄉村旅游產業基金,以解決鄉村旅游產業融資難。”張明椿建議政府出台扶持舉措,發揮行業協會組織作用,促進企業抱團發展,並制定政策,以貼息貸款、創業基金獎補等,鼓勵支持村民、返鄉青年、大學生參與鄉村建設,發展特色鄉村旅游產業。

“鄉村文化和鄉村旅游融合發展,關鍵在於以鄉村文化特色為依托,以優化游客體驗為導向,為游客提供具有地域個性的鄉村旅游項目,增強游客的參與、互動黏性,使游客在旅游過程中感受鄉村文化。”省文旅廳資源開發處相關負責人指出,可以充分運用物聯網、大數據、5G、AR、VR、人工智能等技術,對鄉村文化進行“現代”包裝,優化鄉村旅游展示效果,打造服務體驗的閉環,實現鄉村旅游與鄉村文化的智慧化融合,武夷山《印象大紅袍》就是這方面的成功典范。

福建商學院旅游與休閑管理學院教授孔旭紅認為,促進鄉村文旅融合不能唱獨角戲,必須形成適合當地發展的集體合作機制和旅游發展模式,吸引農民、投資者以及文化藝術從業者、學者等各方主動參與。每個鄉村要從產業、物產、景觀、生態等多角度全方位尋找賣點,深入發掘,深耕細作,強化文化的表現形式和輸出,既要有新穎的概念,又要有實質性內容。

省城鄉規劃設計研究院規劃一所所長陳樹榮建議,可推廣實施鄉村規劃師制度,堅持村民為主體、村兩委主導,組織鄉賢等能人參與,充分尊重村民意願,讓鄉村文化和旅游有機融合,成果惠及所有村民。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量