泉州雙面花巷:一面傳統古朴 一面溫柔浪漫

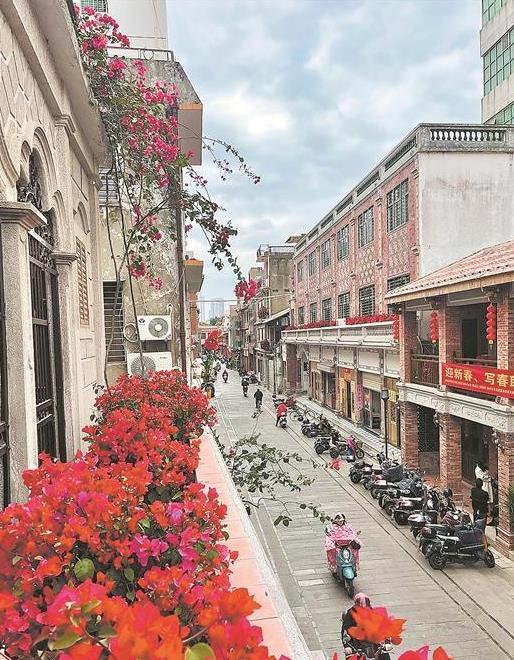

修繕提升后的花巷,鮮花裝扮其間。殷斯麒攝

白天的花巷,保留不同歷史時期記憶的建筑並立,高低錯落的盛放鮮花裝扮其間,幾十種傳統閩南建筑技藝隨處可見﹔夜晚的花巷,燈光映照出獨特的建筑輪廓,流光溢彩的紅燈籠增添喜慶年味,燈火亮與煙火氣相得益彰。經過匠心修繕提升,200米長的泉州中心市區花巷露出了令人欣喜的模樣:一面是閩南老街的傳統古朴,一面藏著千年古城的溫柔浪漫。

老建筑保護提升享有“私人定制”

“這近百棟老房子就像從歷史深處走來的一個個鮮活的人,修繕提升就是還原和凸顯每一個人的性格、形態、特質。”泉州市古城辦相關工作人員介紹,泉州市啟動29條街巷提升工程以來,目前花巷的整體修繕已經基本完工。除了基礎功能的提升,每一棟老建筑都享有專屬的“私人定制”修繕方案,既還原傳統歷史風貌,又提升當地居民的居住環境和條件,達到保護與實用相統一,每一棟樓的設計都邀請屋主參與其中,盡量滿足居民的需求。

行走花巷,不經意間就能與閩南建筑營造技藝撞個滿懷——這一棟樓立面是傳統圖案,需要把瓷片切割,再由老師傅手工拼接嵌入牆面,是古大厝經典的外牆營造樣式﹔那一棟樓異形窗框是精美的伊斯蘭建筑風格,正是當年流行的南洋風格,體現著僑胞主人的審美﹔滴水獸有獅子、鯉魚、大象等多種形狀,採用彩繪、剪瓷、泥塑、雕花等多種做法,令人賞心悅目﹔出磚入石的牆面,巧妙做成了隱藏電箱的外門﹔外立面有用清水磚拼接,也有水砂石工藝,還有傳統的紅磚牆。你能看到木制小樓,也能看到磚、石、木混合的外廊式閩南建筑,還有南洋風格的小洋樓,多元文化的包容性在這裡體現得淋漓盡致。

這些細節看似簡單,其實都是出自從業幾十年的傳統建筑匠人之手。“直線型窗框半天就能做好,花巷的異形窗框要先畫線條圖紙,再做模型,要做出流暢的曲線線條也考驗著手巧和耐心。”今年55歲的楊春守從業已經40年,參與洛陽街等傳統老街區的修繕,一個個滴水獸在他手裡活靈活現,展現出他對古建筑修復的功底。60歲的任文川參與修繕了中山路歷史文化街區,經驗也十分豐富。“一些老構件都是我們憑著多年經驗傳承下來的,自己畫圖紙、做模型、上色,這些都是師傅傳給徒弟的樣式。”任文川說,花巷的修繕遵循老工藝,材料都是回收的。一些老建筑外立面保留完好,基本就只是破損處修補和清洗,力求做到原真性保護。

小巷處處可見“繁花盛開”

據傳,花巷為唐代泉州子城南城牆所在地,元代在此處設有兵營,駐軍多為蒙古人,故又稱“蒙古巷”。清末民初,巷中多家人造花店鋪,姹紫嫣紅,遂改稱“花巷”。如今,這裡真的成為一條四季“繁花盛開”的巷子,“花元素”隨處可見——雨水口雕刻著石花、立面貼有花磚、鐵藝護欄上有花紋、窗戶有木雕的花、屋頂還有剪瓷和彩繪的泥塑花籃,為了烘托氛圍,園林工作人員還在每棟樓擺放一些花卉盆栽,鮮花怒放的花巷藏著泉州老巷的溫柔與浪漫。

花巷46號民居始建於20世紀20年代,是外廊式閩南洋樓,部分融入南洋、伊斯蘭建筑風格。經過修繕提升,獨特的二樓窗框格外引人注意,擺滿了盛開的三角梅,一走進去能看到馬齒式樣的閩南窗框,還有保留下來的早期鐵藝防盜窗。“現在的花巷更干淨、更整潔、更漂亮,我們家破舊的地方都修補好了,一些漏水的地方也重新弄好,我們住得更開心了。”住在46號民居一輩子的何阿婆笑著說。今后她也將一樓庭院開放用於街頭非遺表演場地,家裡將不定期開展南音、木偶戲等表演,讓大家在修繕好的洋樓裡沉浸式體驗“非遺”表演。

“好景好致好政策,花街花巷花盛開。”在修繕好的一棟民宅前,村民自發張貼著這副對聯。在花巷住了幾十年的老居民們,對於花巷的改變也由衷地開心。“管線下地,不僅少了很多蜘蛛網,更美觀了,而且減少了很大的安全隱患,以前台風天下雨天走在巷子裡都提心吊膽,怕密密麻麻的電線杆倒下來。現在雨污分流后,巷子再也不內澇了。破舊的老街變成了文化味十足的街區,孩子們都想搬回來住。”花巷居民謝先生說道,現在花巷成了很有年味的巷子,夜晚紅燈籠高高挂,閩南老建筑在燈光的映襯下煥發光彩,老鄰居坐在家門口聊天觀賞夜景,煙火氣更足了。

期待更多街頭“博物館”“藝術館”

背街小巷的修繕工程即將結束,而保護和活化老街巷的課題將永遠進行下去。“文化保護和傳承永遠是進行時,我們對於老街區、老建筑‘形’的修繕和保護,是為了喚起‘人’的文化自信和情懷。隻有久久為功,讓更多人身體力行參與到古城保護中,才能代代延續文脈。”泉州市古城辦工作人員說。

修繕后的花巷如何活化,植入哪些業態,也聚焦了各方關注。“花巷的歷史風貌特色鮮明,呈現不同時期閩南傳統建筑與外來文化不斷融合的歷程,可以通過幾類文化復興策略,吸引更多市民來到花巷﹔也可以設置一些街頭小型博物館、藝術館,將花巷打造為藝術文化街區。”閩南文化研究者洪泓說。

“花巷將承擔中山路功能的補充,未來也將成為泉州文化展示的窗口,在保護和發展中尋求平衡點。”泉州市古城辦工作人員介紹。

“繡花”功夫呵護古城

一條200米的花巷,下足了“繡花”功夫,令人實實在在感受到工匠們花了很多心思。創建世界遺產典范城市的宏大命題,在城市建設者們精心呵護古城的一草一木、一街一巷的細節裡管中窺豹。

小規模、漸進式、有溫度的“微更新”街巷提升項目,盤活了古城民居建筑,吸引了眾多創業者和投資人開設極具泉州文化特色的文旅產業。重煥光彩的古城老宅、老街小巷吸引了客棧、咖啡廳、民宿等諸多文化業態進駐,年輕人逐漸回流,古城在保護與利用中實現良性循環。

泉州古城修復既是對街區、建筑的修繕,也要在更廣的范圍裡喚起人們對古城保護的文化自信和情懷。這幾年,通過市區中山路、金魚巷、花巷等一批背街小巷的系統性提升,從最小單位街巷著手,打通古城筋絡,既是保護古城的重要措施,更是為了留住“人”,進一步提升群眾的文化認同感,發動更多人共建“世界的古城、活著的古城”。(殷斯麒)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量