小山叢竹歷史文化公園古意悠然 陳起拓 攝

一峰書院舊址位於泉州一中 黃寶陽攝

溫陵書院舊址在今鯉城區東門實驗小學校內 黃寶陽攝

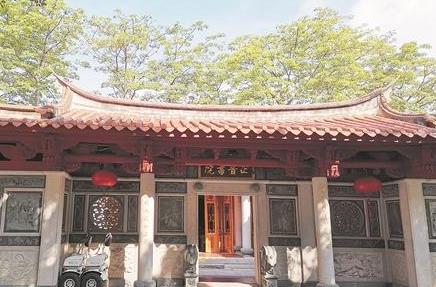

正音書院設置有“名人之聲”“有聲明信片”等體驗區 黃寶陽攝

5月底,泉州府文廟朱泗橋西北側的正音書院正式開放使用,這是泉州啟動書院復建工作以來投用的首個書院。目前,泉州市正著力復興復建中心城區及周邊11家書院,除了已投用的正音書院,曾為朱熹講學處的寶覺書院也將於7月竣工。

擁有千年歷史文化底蘊的泉州,歷史上曾書院林立。自唐末五代以來,廣設書院,文風鼎盛、書香綿延。自唐到清末,泉州歷代建有書院73所,僅府治一地即有18所。這些書院具備奉祀先儒、收藏書籍、教授生徒、學術交流與著述等職能,學術范圍濃厚,誕生出一批名士大家,如朱熹、何喬遠、蔡清等,對泉州古代教育、文化積澱等,都產生了深遠而又重要的影響。

隨著時間的推移,大部分書院早已湮沒在漫長的歷史中。泉州市古城辦有關負責人介紹說,泉州市正著力復興復建中心城區及周邊11家書院,包括小山叢竹書院、正音書院、南安文廟、招賢院、歐陽書院、鬆石山館、巢雲書院、鏡山書院、梅石書院、寶海庵書院、寶覺書院。書院復興復建將採取“一院一案”建設方式,根據各個書院的不同情況、建設內容和規模,在規劃設計方面保留特色,結合遺址周邊遺存、現有建筑等實際,加強功能拓展和提升,完善配套設施,切實打造成綜合性惠民書院。

古書院,今何在?我們一起探尋下泉州老城區幾座知名古書院曾經的風採與如今的現狀。

小山叢竹書院 文化公園重現盛景

小山叢竹書院是泉州古代四大書院之一,泉州舊八景之首,建於南宋紹興二十六年(1156年),是朱熹在泉州任職期間創建的一所書院。

小山叢竹書院,南宋前,即建有紀念歐陽詹的“不二祠”。南宋紹興二十六年(1156年)七月,朱熹任職同安主簿屆將滿,於此候調待轉批,他認為這裡是清源山“龍首之脈”,應當成為泉州傳播正宗儒學的首善之地,即倡議以“不二祠”為場所建設書院,傳播儒學。而后,他種竹建亭,樹坊立匾,自題“小山叢竹”匾於其上,講學其中。

小山叢竹書院因程朱理學被欽定為官方主流意識形態而名揚天下,經歷宋、元、明、清四個朝代,屢有修繕,文脈延綿不斷,備受文人騷客的尊敬和景仰。明代狀元、福建市舶司副提舉羅倫、理學名宦蔡清等都曾講學於此。

1925年,這裡辟為溫陵養老院,高僧弘一法師兩次蒞院短住,布道講法其間,病逝於晚晴室。

小山叢竹書院舊址在今泉州城隍廟旁,重建前曾作為泉州市第三醫院使用。2017年,市委、市政府決定結合“古城雙修”,以“重現盛景+修復場地+服務社區”為規劃理念啟動“小山叢竹”復建工程,如今復建工程一期景觀和建筑類修復已完工。小山叢竹的復建以恢復歷史原貌為主,採用的材料都是回收的老構件,不二祠、過化亭、誠正堂等歷史建筑得到恢復,因此,走進小山叢竹歷史文化公園,便能感受到古意悠然,加之園區廣植各類竹子,再現了“翠竹環繞”的歷史景觀,整個園區顯得既古朴又有生機,期待不久的將來,這一溫陵勝景能得到恢復。

溫陵書院 校園留存朱子文化

溫陵書院又稱泉山書院,建於南宋咸淳三年(1267年),據史志載,該書院建於泉州古城行春門外,與小山書院、石井書院、歐陽書院並稱泉州“四大書院”。

這所宋代著名理學家朱熹所創建的學院,歷代屢廢屢修。始建時在今東街的泉州市第一醫院院址,明初,改建為晉江縣儒學,建朱子祠,復建書院。明正德十年(1515年)書院移建於縣學前蔡巷。清乾隆七年(1742年),知府王廷諍捐俸重修,另建啟賢祠、敬業堂和學舍13間,並更名“溫陵書院”。

溫陵書院舊址在今鯉城區東門實驗小學校內,這裡也是朱子祠的所在地,雖然書院遺跡已不再,但由於今年以來東門實小致力於推進朱子文化進校園,校園內仍處處留有朱子文化和古書院的痕跡:校園入門處建有朱子講學場景的銅像群、朱子文化長廊等和以“泉山書屋”設置的圖書角……

一峰書院 泉州一中延續數百年文脈

泉州民間舊有“梅石開,狀元來”之讖,一峰書院又稱梅石書院,建成於明嘉靖八年(1529年),位於泉州府治東北的執節坊梅石古跡東,為紀念明代狀元、名宦,被貶任福建市舶司(駐泉)副提舉的羅倫(字一峰)而建。

明成化五年(1469年),羅倫因得罪憲宗,被貶泉州,於城北梅石東淨真觀棲居。羅倫在公余聚眾收徒講學,四方士人從學如流。羅倫在泉州任職期間為民造福,贏得泉州各界的廣泛欽敬與愛戴,明嘉靖八年(1529年),泉州時任多位地方官倡議在淨真觀所在地建一峰書院,紀念羅倫。書院建成后,延聘鄉紳進士先后掌教,泉州名儒張岳、顧珀等都曾在此講學,名噪一時。

民國時期,梅石書院舊址上先后創辦了泉州農業學校、泉州師范、昭昧國學專修學校。1942年,創辦晉江縣立初級中學,400多年的舊書院再次響起琅琅讀書聲。1952年,該校正式定名為“泉州第一中學”。如今,泉州一中校門上“一峰書院”幾個古朴的大字,每天仍迎來送往莘莘學子,兩方記載書院興衰的清乾隆年間碑刻嵌在校門內右牆上。學校西邊一簇綻裂成五瓣、狀如梅花的石頭就是梅花石,至今完整保存,見証著自一峰書院到泉州一中數百載的漫長歷史。

正音書院 打造青少年文學素養提升基地

正音,即為學習官話,清雍正六年(1728年),雍正帝諭令福建、廣東兩省推行官話,以8年為限。諭旨頒布后,有關大臣立即制定具體規定,嚴令閩、粵兩省督撫、學政落實。

幾年間,閩、粵兩省各郡縣均建立正音書院,泉州古城內設置了4所正音書院,分別設在百源庵、承天寺、鐵爐鋪和奉聖鋪,均由義學改建。除了古城,晉江、南安、永春、安溪、德化、同安等地均有設立正音書院。

於5月30日正式揭牌落成的泉州正音書院,古色古香,清幽雅靜,裡面設置有“名人之聲”“有聲明信片”等體驗區。據悉,該書院將以多種文學體驗為活動載體,通過設立講學堂、電台節目錄制和開展公益閱讀等活動形式,致力於打造泉州青少年文學素養提升基地。

清源書院 歷史回響在書聲琅琅中

泉州歷史上的清源書院先后有三處,一是南宋時的清源書院,在襲魁坊舊睦宗院內﹔二是明代,一峰書院一度改名為清源書院﹔三是清代的清源書院,在集賢鋪承天寺南側,即今南俊巷晉光小學址。

清靖海侯施琅的夏園,名曰“澄圃”,規模頗大,環境優美,施琅去世后,該園被其后人分割轉售他姓。清·乾隆三十二年(1767年),泉州知府陳之銓捐俸倡率,就其處建“清源書院”。

作為歸屬知府掌管的一所書院,清源書院規制較為完備,講堂禮殿兼有,兩旁學舍曲環,山池亭榭具備。此后,泉州多任知府對清源書院進行修建、擴建,由於歸屬知府掌管,多次續修,是泉州城內保留至清末的三所書院之一。

1928年,在原清源書院舊址創辦晉江公學,即今晉光小學的前身。如今,校園內書香四溢,書聲琅琅,是對舊書院歷史回響的一種回應。

崇正書院 一座書香十足的古大厝

清乾隆、嘉慶(1736—1820年)間,一些讀書人曾借施琅“春園”(今芳草園)作院舍,組織“崇正書院”。后廢。

光緒(1875—1908年)初,郡紳請於原施琅“冬園”增建書齋,改稱“崇正書院”。“冬園”位於泉州古城東南隅(現溫陵北路)釋雅山,是施琅四大園林之一,施琅去世后,地易他姓。崇正書院因屬知府掌管,經費較有保証,且因建院時間已屬晚清,故也成為泉州城內保留至清末的三所書院之一。

2005年1月,崇正書院在現新門街芳草園完成復建,佔地面積1700平方米,是一座書香十足的古大厝,這座古大厝原在涂門街清淨寺西側,是明·戶部尚書黃景昉家族的舊居,涂門街改造時因故按原結構形態整體遷移到芳草園,復建時命名為“崇正書院”,以作紀念。崇正書院內設立了書畫室、閱覽室、棋牌室等活動場所,是市民休閑、學習的好去處。(黃寶陽)