探訪福建“非遺”技藝:一張彩紙、一把剪刀 “指尖乾坤”繪就珍貴藝術品

編者按:

第44屆世遺大會在福州落幕后,中辦國辦印發意見要求進一步加強非物質文化遺產保護。非遺是中華優秀傳統文化的重要組成部分,是中華文明綿延傳承的生動見証,是連結民族情感、維系國家統一的重要基礎。為此,人民網福建頻道推出探訪福建非遺技藝系列報道,展示福建歷經代代傳承與發展的非遺技藝,以助力保護好、傳承好、利用好這些寶貴的文化財富。

作為目前福建僅有的兩位剪紙國家級非遺項目代表性傳承人之一,陳秋日(右)在和徒弟盧淑蓉交流剪紙技藝。受訪者供圖

日前,文化和旅游部命名全國183個縣(市、區)、鄉鎮(街道)為2021—2023年度“中國民間文化藝術之鄉”,福建省漳州市漳浦縣綏安鎮(剪紙)榜上有名。

漳浦剪紙源遠流長,自唐代傳承至今。據《漳浦縣志》記載:“元夕自初十放燈至十六夜,乃已神祠家廟,或用鰲山運傀儡,張燈燭,剪採為花,備極工巧。”

漳浦剪紙非遺傳承人高少萍在創作。李順杰攝

最初,漳浦剪紙只是作為刺繡的底樣。隨著民間民俗活動的盛行和受北方貼“窗花”等文化的影響,漳浦剪紙開始應用於各種結婚、祭拜活動,剪各種豬腳花、餅花、禮花貼於禮品、祭品上,寄托美好的心願。明清以后,隨著剪紙逐漸脫離刺繡成為一種獨特的民間藝術,漳浦剪紙尤以其獨創的“排剪”技法,在中國剪紙藝術中獨樹一幟,是中國剪紙南方派的代表。

漳浦剪紙取材廣泛,擅長表現勞動、生活等各種情景和內容。在構圖上,講究豐滿勻稱、對稱平衡,線條連貫簡練、連接自然、細膩雅致。在表現手法上,以陽剪為主、陰剪為輔,陽剪和陰剪互為補充,畫面主次分明,錯落有致,特別是“排剪”技法的運用,更加充分地展現了纖巧細膩的特點,對表現羽毛、花瓣等事物絲絲入扣、細致入微。在色彩上,以單色為主,主要運用紅色,其他顏色作陪襯,具有強烈的工藝裝飾效果。

漳浦剪紙非遺傳承人高少萍在創作。李順杰攝

說到漳浦剪紙,不得不提及已經過世的四位老人的名字:陳金、黃素、林桃、陳匏來,她們被合稱為閩南“四大神剪”,也是南方剪紙藝術流派的杰出代表。她們是農民和漁民,剪紙絕非職業,隻不過是一種愛好,自覺的傳承,長年的素養。以剪為伴的四位老人,不但以無聲的藝術語言和成熟精湛的手法,給剪紙藝術留下彌足珍貴的傳世之作,也影響和帶動了漳浦縣有志於剪紙藝術的一代代藝人。

漳浦縣現擁有老、中、青、少四個梯隊近千人的剪紙隊伍。陳秋日、張崢嶸、高少蘋、歐陽艷君、李小燕、陳燕榕、盧淑蓉、游金美等剪紙藝人,吸納大江南北各種藝術流派的營養,與時俱進,她們的不少作品在國內外舉辦的大賽中屢屢獲獎。她們也經常被邀請到各地講學、演示,為促進中外文化交流作出了貢獻。

漳浦剪紙非遺傳承人高少萍在教授徒弟剪紙技藝 。李順杰攝

在保護和傳承方面,剪紙藝人也努力為漳浦剪紙的傳承培育一代又一代的剪紙新人,她們或是在自己的藝術館辦培訓班或是走進校園手把手地把剪紙技藝傳授給教師和學生。

漳浦剪紙具有民間美術史、民俗文化史等方面的研究價值,對民族審美風尚的培育也能起到積極的作用。1993年,漳浦縣被文化部授予“中國民間藝術(剪紙)之鄉”﹔2006年,漳浦剪紙被確定為福建省級非物質文化遺產﹔2008年,漳浦剪紙入選第一批國家級非物質文化遺產擴展項目名錄﹔2010年,漳浦剪紙作為“中國剪紙”的子項,被聯合國教科文組織認定為世界非物質文化遺產。

漳浦剪紙非遺傳承人高少萍和她的徒弟一起創作《永遠跟黨走》剪紙作品。李順杰攝

近年來,隨著科技的發展,很多新材料也成為漳浦剪紙藝術的承載物。如今,漳浦縣已建成剪紙傳習所(工作室)及傳承示范點20多處,逐漸將剪紙發展成為當地特色文化產業,並作為珍貴的藝術收藏品、高檔的裝飾藝術品、禮品或旅游紀念品被傳播到世界各地。

“排剪”技法的運用,漳浦剪紙展現出纖巧細膩特點。林杜鴻攝

漳浦剪紙非遺傳承人陳燕榕在創作。林杜鴻攝

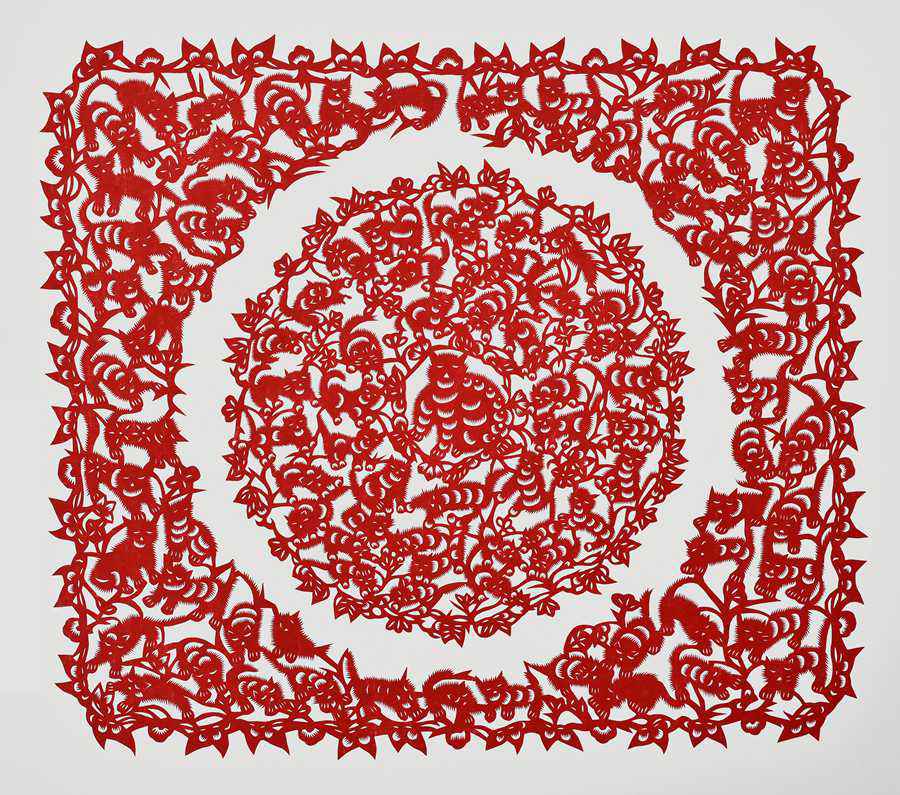

剪紙國家非遺項目代表性傳承人陳秋日的剪紙作品《百貓圖》。林杜鴻攝

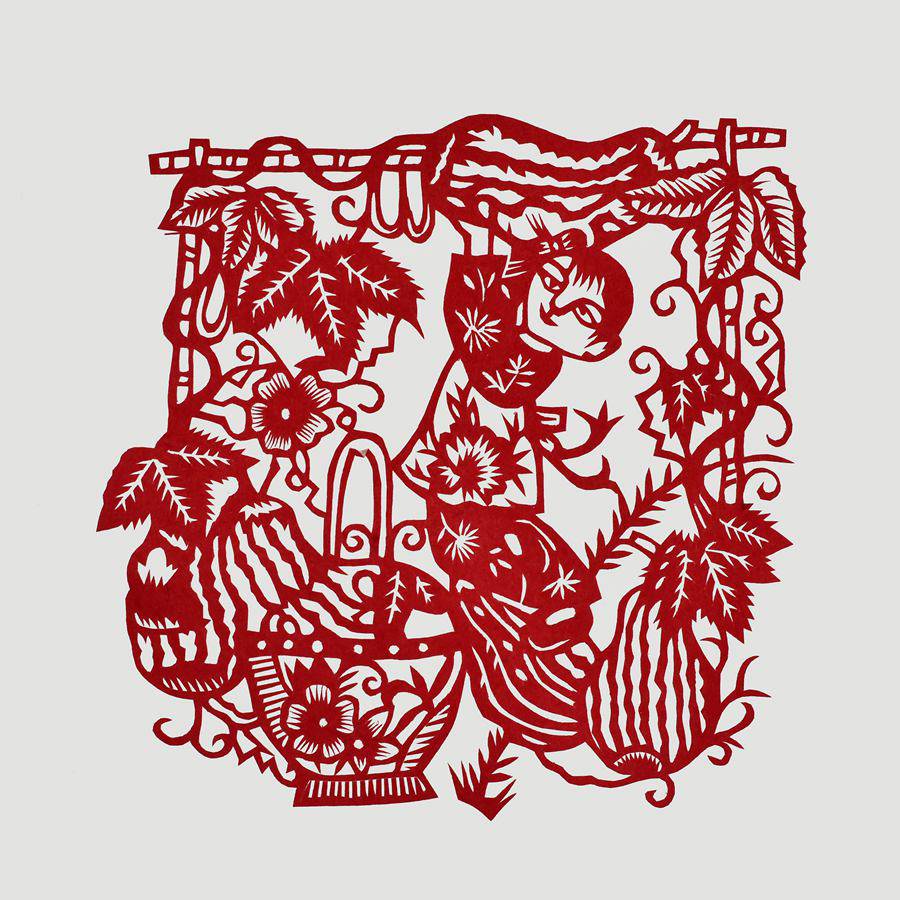

剪紙國家非遺項目代表性傳承人陳秋日的剪紙作品《秋實》。林杜鴻攝

漳浦剪紙非遺傳承人盧淑蓉的《紅色記憶》系列作品。受訪者供圖

漳浦剪紙非遺傳承人盧淑蓉的作品《虎福臨門》。受訪者供圖

漳浦剪紙非遺傳承人盧淑蓉進校園指導學生學習剪紙技藝。受訪者供圖

在漳浦剪紙非遺傳承人陳燕榕的指導下,學生展示制作完成的剪紙作品。李順杰攝

如今,漳浦剪紙在民眾中的普及,以及剪紙藝人的傳承等都出現了良性循環的局面。林杜鴻攝

探訪福建“非遺”技藝系列報道:

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量