踐初心、化難題、贏民心 福州市長樂區古槐鎮“三問於民”有成效

一條條干淨整潔的道路煥發新顏、一幢幢嶄新現代的教學樓為孩子們埋下希望的種子、一片片生機勃勃的熱土承載著村民對美好生活的向往……朝氣蓬勃、風景正好,一幅鄉村美、教育興、產業旺的鄉村振興畫卷在福州市長樂區古槐鎮次第展開。

古槐鎮堅持問需於民、問計於民、問效於民,把解決群眾的實際困難作為踐行初心使命的有力抓手,加大力度疏通服務群眾的堵點,讓基層工作效能不斷提升。

問需於民村居美

走進古槐鎮高樓村,排列有序的路燈、鮮艷多彩的旗幟、干淨整潔的水渠讓人眼前一亮。這條水渠曾是一個“污水溝”,難聞的氣味一度讓村民避之不及。為了改善村容村貌,去年高樓村開始著手修整這條長達300米的溝渠,通過“清淤、護岸、道路、綠化、保潔”措施,對水渠環境進行綜合整治,僅僅4個月就實現了“清水暢流、水惠民生”的目標。附近的村民紛紛表示,現在的水質比之前好多了,空氣也比以前好了,看著心情也舒暢。

不僅如此,2021年以來,在古槐鎮的大力支持下,高樓村籌措資金300多萬元,順利完成了環鄉路的征遷,隨后進行了筑路、路燈安裝等配套工程。

在嶄新的環鄉路邊,幾位上了年紀的村民,正坐在新安裝的石凳上拉家常。“以前這條水渠全是雜草,旁邊就是鴨棚,水渠裡都是垃圾,氣味實在不好。”“現在煥然一新,我們都喜歡在這散步聊天呢!”村裡的陳奶奶一邊說一邊豎起大拇指。

村道和水渠的修繕不僅改善了村居環境,更為村裡發展帶來了新機遇。

“最近有幾家水果種植戶正在跟我們洽談,如今我們村裡的路也好了,水渠也干干淨淨,招商引資也提上日程了,相信高樓村會越來越好的!”高樓村黨支部書記陳宗開介紹,曾經的高樓村后山村路不通,大型農田機械無法駛入,限制了村裡農產業的發展,如今,在古槐鎮多方面支持下,村裡的村路、水渠、環境煥然一新,農產業也加快發展。

百福公園。長樂區融媒體中心供圖

百福公園。長樂區融媒體中心供圖

為了把好事實事辦到群眾心坎上,古槐鎮還在改善休閑公園上下足了功夫。北湖村的百福公園由於修建時間已久,園區內部分主題、設施、硬件需提升改造。古槐鎮貫徹落實省、市、區關於著力推動“福”文化建設要求,積極響應“打造福文化品牌”,對百福公園進行了景觀改造。

來到百福公園,可以看見公園入口處生機勃勃的綠植,新修繕的福石,景牆上不同字體的“福”字,形成“百福照壁”。湖邊的百“福”長廊也進行了提升改造,長廊的牆面已粉刷一新,從入口到橋下的道路重新鋪設完成,古槐鎮還利用橋下空間制造了燈光景觀,夜幕降臨,各色燈光映射橋底,五彩繽紛,共塑百福公園美景。

問效於民教育興

“為了給孩子們良好的教學環境,現在村裡正在重建感恩小學,我們都很期待建好的新學校。”古槐鎮感恩村村民陳依伯說。

感恩小學坐落於古槐鎮感恩村中心位置,因為年久失修,原教學樓、綜合樓、宿舍存在安全隱患。在了解情況后,古槐鎮下定決心解民憂,開出百姓亟需的“良藥”,將重建感恩小學的問題提上日程。

感恩小學。長樂區融媒體中心供圖

在爭取到多方援建資金后,古槐鎮根據全村的人口、生源情況和發展前景,科學規劃、合理布局建設相配套的多媒體教室。今年,重建小學工程終於敲定,村民們紛紛期待起了新學校。

感恩村負責人介紹:“目前施工隊已經進場平整土地。我們會常態化跟進項目施工過程,保質保量完成感恩小學重建工程,為孩子們提供良好安全的教學環境,不辜負村民們的期望!”

問計於民產業旺

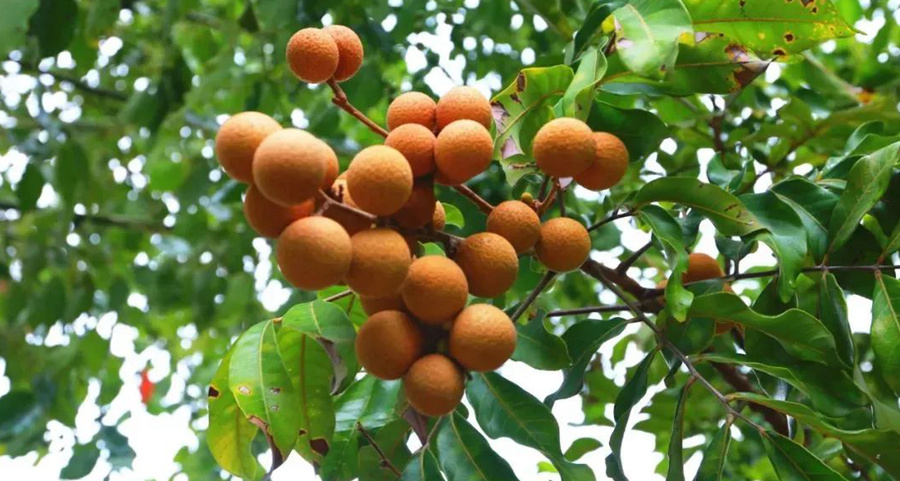

古槐鎮青山龍眼素有“貢果”美譽,目前,青山貢果園內有龍眼樹5萬余株,實現了規模化種植,年產量800余噸,年產值2300余萬元。

目前,青山貢果園內有龍眼樹5萬余株,實現了規模化種植。姜亮攝

青山龍眼產量高、價值高,但由於龍眼挂果採摘季節通常為夏季,自然條件下不易儲存,龍眼鮮果一旦銷售不及時就會變質,造成大量損失。

青山龍眼產量高、價值高。姜亮攝

為此,青山村召集村民代表會議商討解決辦法。會上,有村民提出建設加工倉庫,這一辦法得到村裡一致認可。

在古槐鎮的領導下,青山村積極作為,整合資源,敲定了“青山龍眼加工綜合儲存倉庫”建設工程。在村碾米廠和榨油廠的原址上,拆除危房,建成了集龍眼加工、保鮮於一體的綜合倉庫。

集龍眼加工、保鮮於一體的綜合倉庫。長樂區融媒體中心供圖

“綜合儲存倉庫建成后,高品質的龍眼經過保鮮,可延期上市,預計每年可為村集體創收30萬元以上,更好地發展青山龍眼深加工。”青山村黨支部書記黃雄秋介紹,下一步,青山村將利用自身資源優勢,做活產品業態,增加產品附加值。同時大力發展旅游業,打造研學基地、綜合服務基地,實現文化及產業雙振興。

在堅持“三問於民”工作法的過程中,古槐鎮聽民聲、聚民力、解民憂,保証工作方向與群眾“心之所向”一致。姜亮攝

青山村的發展只是古槐鎮堅持“三問於民”工作法,全力推動鄉村振興的一個縮影。其實,無論是高樓村、感恩村還是青山村,最美的風景,都是村民臉上的笑容。

在堅持“三問於民”工作法的過程中,古槐鎮聽民聲、聚民力、解民憂,保証工作方向與群眾“心之所向”一致,工作思路向群眾的需求目標看齊,讓群眾之聲傳遞到工作中去,真正打造一支為民、助民、惠民的高水平工作隊伍,讓鄉村振興的夢想在腳踏實地的探索與實踐中一步步成為現實。(王瑜璇)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量