編者按:

福州高新區地處福建省福州市中心城區西南側,東臨烏龍江,西倚旗山,毗鄰福州地區大學城,是1991年全國首批國家級高新區之一。2021年,福州高新區迎來了 30歲生日。從曾經一片郊野農田到如今高樓林立,無數“高新人”在這片土地上一任接著一任干,奮力拼搏,砥礪前行。

為展現福州高新區在科技創新、產業發展、城區建設、文化旅游、民生服務等方面的變化和發展成果,人民網福建頻道聯合福州高新區推出【見証·高新】系列報道,記錄福州高新區向著宜學宜業宜居宜游的一流大學城和“中國東南(福建)科學城”邁進的鏗鏘腳步。

去年6月,中元藝術根雕非遺展在福州高新區舉行,600多平方米的藝術館內,匯聚了福州木雕屆60多件精品代表作,其中不少出自福州高新區木雕師傅的“老手藝”。

高新區雖是新城,但是文化的土壤並不貧瘠,古建筑、非遺文化等傳統文化在高新區的文化“土壤”中扎下根,通過“文化+旅游+產業+科技”等手段,一步步實現了由苗到樹的蛻變。

聚人氣:古厝“火起來”

去年,福州高新區“榕厝模塊積木”—水西林“六朝大老”組裝古厝,在2020年“我把福州寄給你”文創設計大賽中獲獎,作品以福州高新區水西林歷史建筑群為設計原型,開發了古厝文創“閩厝模塊”。

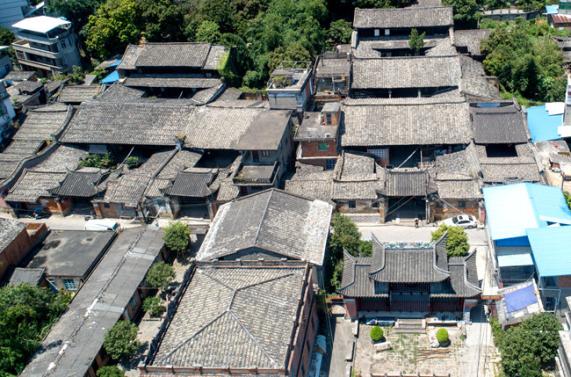

據介紹,高新區南嶼鎮水西林明代古街具有1040年歷史,以7座水西林氏祖宅古建筑為核心,是明清時期官家府邸的典型實例之一,也是高新區珍貴的歷史文化遺跡。

“我們以水西林特色歷史文化街區古建筑群為原型,用科技+文創手段復原古街風貌,將榫卯工藝、中國傳統古建筑知識和現代VR技術相結合,推出了“閩厝模塊”古厝積木。”據“閩厝模塊”的主創人員介紹,該產品設計理念在社會上引起熱烈反響,其中以“六朝大老”林春澤故居為設計原型的“榕厝模塊積木”已榮獲2020年“我把福州寄給你”文創設計大賽年度設計十強及首屆福州古厝文創大賽三等獎,實現傳統文化和現代科技的活態傳承與融匯發展。

高新區南嶼鎮水西林。福州高新區新聞中心供圖

福州的歷史底蘊深厚,福州高新區中矗立著閩都的古厝,近年來,高新區如拂去了“明珠”上的“蒙塵”,讓古厝重煥光彩。自去年以來,福州共投入超過1300萬元,開展8處不可移動文物修繕,包括省保2處(水西林建筑群、南嶼福壚寺),區縣保2處(南旗大王廟、蕉府行宮),不可移動文物登記點4處(窗廈桂花井、林文明厝、林氏宗祠、宋鴻圖故居)。

原狀恢復讓古厝“活下來”,而要讓古厝“火起來”關鍵還是得聚起“人氣”。

在加快推進非遺傳承展示設施建設方面,高新區全力打造水西林特色歷史文化街區,將其作為文化展示的窗口,促進地域文化傳播和文化產業發展。同時,擬選址水西林游客服務中心為綜合文化中心,用於建設鄉村非遺傳習所、鄉村非遺展示館。

“今年我們還在水西林特色歷史文化街區打造水西林綜合文化中心,用於建設鄉村非遺傳承示范傳習所、非遺傳承示范基地、地方特色的鄉村非遺傳習所,推進水西林特色歷史文化街區工作。”據福州高新區文旅局相關負責人介紹。

煥生機:非遺“變了樣”

一隻木制“青蛙”仰躺在一方茶幾上,看樣子不過火柴盒子大小,憨態可掬的模樣讓人忍不住想上手細細把玩,細看來,“青蛙”的嘴角還銜著一隻金屬制的煙斗。楊宗霖順手拿了一根伴茶香插進煙斗裡,展示著這個“小玩意兒”兼具著功能性。

楊宗霖的父親楊學德是第二批福州市非物質文化遺產保護項目閩侯木雕制作技藝代表性傳承人,從滿頭青絲,到零星白發爬上頭頂,楊學德一輩子隻干了一件事,就是做木雕。

父親是老手藝,楊宗霖的木雕手藝也是跟著父親學的,但並不“照單全收”。“傳統手藝肯定要繼承,但是要換另一種表現形式,做一些年輕人喜歡的東西。”楊宗霖不再跟著父親做傳統的木雕像,而是另辟蹊徑,做起來文創。

楊宗霖在創作。人民網 林曉麗攝

文創是文化的載體,於是,當印章、木梳遇到“福州元素”,就演變成了“古厝”印章、“古厝”木梳,把“家鄉”帶在身上、戴在頭上的理念深受年輕人歡迎。

起初,楊學德看著兒子楊宗霖“馬不是馬”“蛙不是蛙”的木雕作品,常忍不住指點兩句,但傳統木雕的生意漸漸凋零,楊學德也開始漸漸意識到老法子不適應新時代,於是開始反過來督促兒子楊宗霖要大膽創新,放手去干。

楊宗霖的文創作品。人民網 林曉麗攝

新時代下,如何讓非遺不作“浮萍”,而在高新區文化的“土壤”中重煥生命力,也是高新區曾經面臨的難題。這座新城的回答是,以“新”求“興”。

去年11月,第六屆“海上絲綢之路”國際旅游節在福州召開,在福州展區展示了福州高新區城市IP“高新猩”系列文創產品、古厝文創“閩厝模塊”。據介紹,目前“高新猩”形象已應用於各類文創產品,包括表情包、茉莉花茶包裝、服裝、抱枕、手提袋等,面向市場。未來“高新猩”將緊緊圍繞高新區全域旅游規劃,結合線上線下打造“高新猩+產業+科技+旅游”文旅多元產業鏈。

據高新區文旅局相關負責人介紹,為進一步豐富文旅產業鏈,加強非物質文化遺產保護,著力營造多元化、現代化文旅業態,高新區以水西林特色歷史文化街區文化內涵及高新文化為展示平台,全力打造城市IP“高新猩”及古厝品牌“閩厝模塊”文化產業。持續推動文化+科技創新體驗,加強文化知識產權保護與落地建設,努力打造信息共享、互動合作、人才交流等多功能的線上線下平台,全力實現傳統文化和科技文化的活態傳承與融匯發展。

具魅力:文旅融合“有新招”

清郭柏蒼在《閩產錄異》中記載:“福州貢酸棗糕取紅軟者,納釜中,一沸即起,攪之,和以白糖,攪勻置竹籬中,按平,晾干,切之,色白而干﹔若和紅糖、石膏,則色紅而膩。”文中所述“福州貢酸棗糕”,指的就是福州高新區南嶼鎮桐南村出產的酸棗糕。

去年6月中旬,烈日下,在水西林歷史文化街區活動現場,一批批游客和附近居民熱情不減,絡繹不絕,一同觀看非遺舞蹈和樂器演奏。

不遠處的涼亭裡,游客們紛紛品嘗起南嶼當地的傳統美食——桐南酸棗糕。來自桐南村的酸棗糕傳承人吳國緯老人展示著酸棗糕的制作技藝。酸棗糕用桐南村天然生長的酸棗樹果實做原料,味道可口、酸甜細潤,勾起南嶼人童年的“味覺”記憶,也讓游客品鑒到南嶼味道。

提到福州高新區的文旅融合,一邊是新城裡的“老味道”,一邊則是新城“新玩法”。

去年12月,高新區“公園裡·夜市”開街,遠遠便看到霓虹閃爍的“集裝箱”,匯聚了全國各地的特色美食。為活躍夜間經濟,促進深夜消費,福州高新區圍繞打造“夜福州、幸福城”夜色經濟示范街區的目標,依托商圈為主體,結合周邊大學城學生、高新企業白領的消費需求,打造出以“集裝箱”為主題的公園商業文化。

近年來,福州高新區進一步實現了旅游項目帶動力顯著增強、旅游產品吸引力加速提高、旅游目的地形象明顯提升、旅游服務舒適度不斷改善的旅游發展新局面,在貫徹“文化+旅游”的戰略方針下,積極發揮旅游業的拉動力、融合能力,發展“旅游+”鄉村振興、工業、文創、康養、體育、科技等不同旅游業態,為相關文化產業和領域發展提供旅游平台,插上“旅游”翅膀,促進文化旅游深度融合。高新區2020年接待游客達到149.16萬人次,實現旅游總收入14.68億元。

福州高新區文旅局相關負責人說,該區將貫徹落實中央和福建省、福州市實施鄉村振興戰略工作部署,統籌推進全域旅游、實施鄉村振興戰略各項工作,圍繞“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”二十字總要求,通過全域旅游服務配套設施、旅游體系、旅游服務的完善,豐富旅游活動項目,村、產、游結合,運營先導驅動,確定“一村一業、一村一游、一村一特色”的發展策略,實現城鄉融合、鄉旅融合、城旅融合。